سياق انتفاء وظيفة المصارف في تمويل الاقتصاد

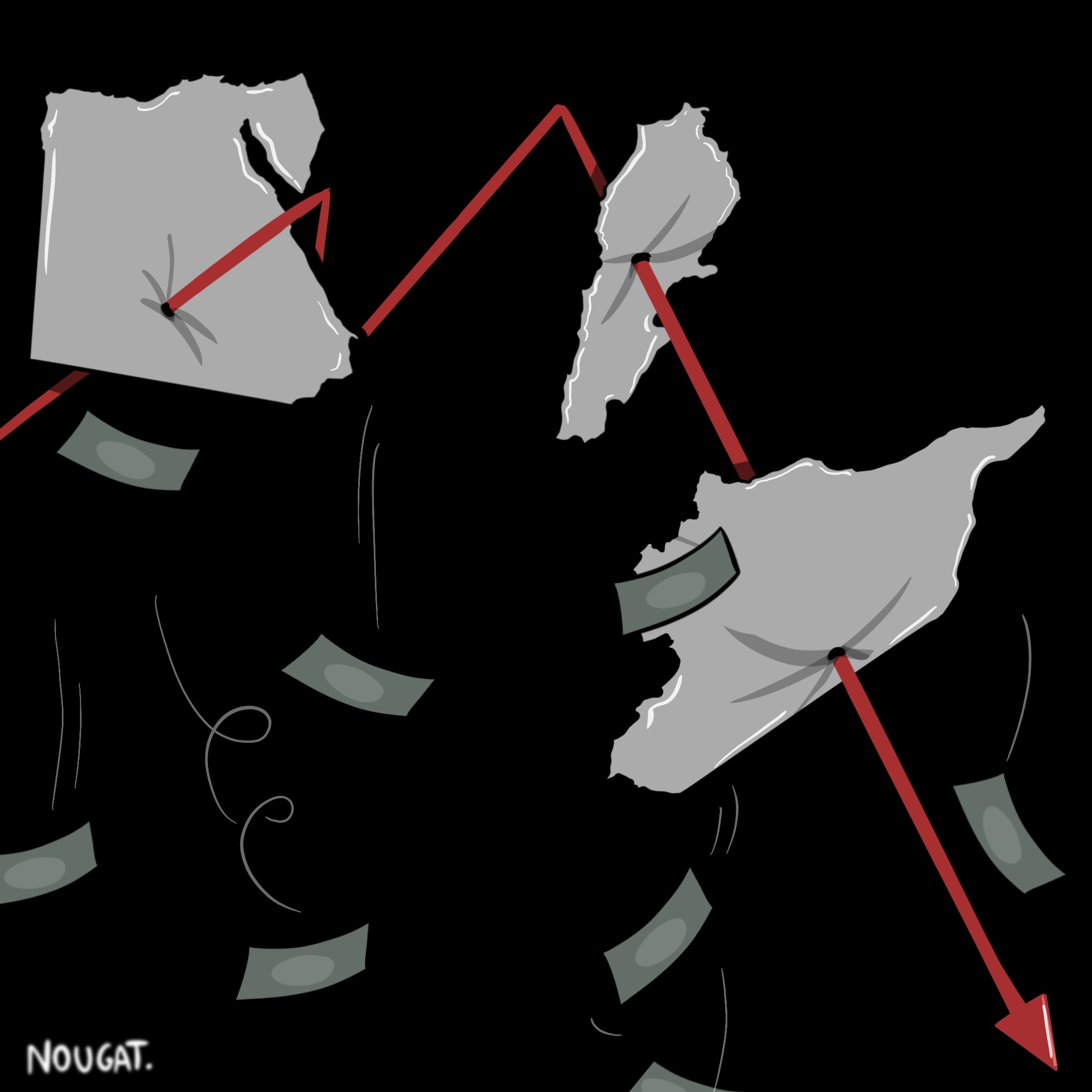

العامل المشترك بين أزمات كلٍّ من سوريا ولبنان ومصر، هو المحدودية الشديدة في قدرة المصارف على القيام بوظيفتها في تمويل الاقتصاد عبر قناتَي الادّخار والإقراض. ومع أنّ السياق الذي أفضى إلى ذلك، يبدو متعارضاً بين التجارب الثلاث، إلا أنه حدَّ في النتيجة من قدرة السياسات النقدية في هذه الدول، ليس فقط على وضع الأطر لتمويل الاقتصاد، بل أيضاً على تنويع الأدوات وأنماط الاستجابة. أي بحيث لا تتحوَّل هذه الهشاشة إلى ذريعة، لإملاء سياسات رأسمالية لا تتناسب مع حاجات التنمية في كلٍّ من هذه الدول.

في الحالة السورية، ليس ثمّة إملاءات نقدية مباشرة، مثل نظيرتيها في لبنان ومصر اللذين يتفاوضان على «برنامج إنقاذ» مشروط مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّ التراجع الكبير في سعر الصرف، ابتداءً من عام 2011، قادَ إلى إضعاف الاقتصاد، عبر حرمانه من مصادر تمويله الخاصّة بدورة الادخار والإقراض. انتقال الادّخار، مع التدهور الشديد لليرة، إلى العملة الصعبة أو الذهب، عطّلَ وظيفة المصارف في معاودة الإقراض حين يحدث ركود نسبيّ نتيجةً لسياسة الفائدة المرتفعة. وهي من الوظائف المعتادة في أيّ اقتصاد، وحين تتعطّل فهذا يعني توقّف عملية النموّ الخاصّة بقطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات، وبالتالي حصول نموّ عكسي في معدّل البطالة، مصحوب بضمورٍ واضح في خريطة قوى العمل. يضاف ذلك طبعاً، إلى الضمور الذي كان قد حدث أصلاً لهذه القوى، نتيجة لحركة الهجرة الكثيفة إلى أوروبا، حيث التركُّز الكبير للوظائف والخدمات والرساميل.

الأزمة التي بدأت انطلاقاً من سعر الصرف، اتّخذت في لبنان طابعاً مختلفاً، تبعاً لطبيعة الاقتصاد، إذ تراكَبَت مشكلة المديونية العامّة، مع الدور الذي لعبه الجهاز المصرفي المتضخّم في تبديد الودائع الخاصّة، لتَنْقُل الأزمة، ليس فقط إلى سعر الصرف والاقتصاد الحقيقي، بل أيضاً، إلى ميدان المواجهة مع المصارف وسياساتها. وهو ما ميَّز الأزمة اللبنانية عن نظيرتيها في سوريا ومصر، وفاقَمَ من حدّة الانهيار الحاصل، بما في ذلك سعر الصرف. فقدان الثقة تماماً بالنظام المصرفي اللبناني، عطّلَ بدوره وظيفة المصارف «أُسوةً» بنظيرتها السوريّة. فلم يعد ممكناً، بعد حصول المواجهة، العودة إلى وضعٍ يكون فيه الجهاز المصرفي المسؤول عن فقدان الودائع، في موقع يسمح له مجدّداً بنقل الثروة من المدّخرين إلى المنتِجين عبر قناتَي الادّخار والإقراض.

المشهد نفسه تكرَّر في مصر، إنما حصل ذلك حين بدأ القطاع المصرفي يلمس مشكلةً في تشجيع الناس على الادّخار لدى حصول تضخّم، ومُسارعة المصرف المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، لسحب السيولة من الأسواق وخفض الطلب على السلع والخدمات. المشكلة هنا تمثّلت خلافاً لحالتي سوريا ولبنان، في تراجُع قدرة النظام المصرفي المصري، على تمويل نفسه عبر القناة الخاصّة بالودائع، إلى الحدّ الذي دفع بالمصرف المركزي المصري إلى إصدار شهادات إيداع بعائدٍ سنويّ كبير «بدلاً من الودائع»، بغية إقناع الناس بجدوى الاستمرار في الادخار بالجنيه، على أثَر تراجع سعر صرفه أمام الدولار.

تراجُع القدرة على استخدام الأدوات النقدية

بهذا المعنى، ثمّة خيارات ضيّقة أمام المصارف المركزية في هذه الدول لاحتواء الأزمات، ولا سيّما حين يكون صندوق النقد الدولي طرفاً فيها، كما في حالتي مصر ولبنان. وحتى الحالة السورية التي لا تخضع لإملاءات الصندوق، تبدو هي الأخرى مقيَّدة، نظراً إلى اقتصار المعالجات النقدية منذ سنوات، على أداة تثبيت السعر أو جعله قريباً من سعر السوق. ضِيق الخيارت هنا ينسحب على معالجة التضخّم، الذي يبدو في هذه الحالات جميعاً من عوارض انهيار سعر الصرف، خلافاً لطبيعته حين يحدث في اقتصاد رأسمالي نتيجةً للسياسة النقدية الخاصّة بالتيسير الكمّي الهادفة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات أثناء الركود. هكذا يظهر التضخُّم هنا، ولا سيّما في الدول التي تتعرّض لتقلُّبات شديدة في سعر الصرف، كامتدادٍ لهذا الأخير، أي كنتيجة لا كسبب. وهو ما يحدّ بدوره من التعامل معه، نقدياً، على نحو منفصل، كما تفعل الدول الرأسمالية أثناء تعرِّضها لدورات التضخّم والركود المتعاقِبة. وفي حين تتنوّع أدوات المقاربة هناك، من سياسة أسعار الفائدة إلى نظيرتها الخاصّة بالتيسير والتشديد الكمّيين، تبدو الخيارات أمام المصارف المركزية هنا، ليس فقط ضيّقة، بل تكاد تكون مقتصِرة على التدخّل السلبي في سعر الصرف. أي بما يتناسب مع توصيات صندوق النقد الدولي، بعدم دعم السعر وتركه للسوق وديناميّة العرض والطلب. يحصل ذلك أيضاً، تبعاً لطبيعة الأزمة نفسها وشدّتها كما في الحالتين السورية واللبنانية، أو أقلّ حدّةً كما يحصل في مصر، حالياً.

في الحالة المصرية، حصلت مزاوجة بين سياستي التعويم ورفع أسعار الفائدة، باعتبار أنّ الجدوى من سحب السيولة من الأسواق، عبر الودائع، لوضعها في المصارف لا تزال قائمة رغم تضرّر الجنيه، كوعاء للادّخار بعد تراجع سعر صرفه أمام الدولار. هذا ما جَعَل احتمالات معالجة التضخّم بعد «الانتهاء من أزمة سعر الصرف»، ممكنة أكثر من الحالتين اللبنانية والسورية، حيث الجدوى من سياسة أسعار الفائدة ليست فقط أقلّ بكثير، بل ثمّة أيضاً انتفاء لهذه الوظيفة بالكامل، مع انصراف الناس عن الادّخار في العملة المحلّية، لمصلحة الدولار والذهب. وهو ما يفسّر تنامي معدّل التضخّم هناك بوتيرة أكبر مقارنةً بمصر، إذ يبدو النموّ الكبير في تراجع سعر الصرف، في كلا البلدين، متناسباً مع نظيره الخاصّ بالتضخّم حيث ليس ثمّة كوابح نقدية تعمل لمصلحة تخفيف الأثر المزدوج لهذا الانهيار، على الاقتصاد والمجتمع.

التأرجُح بين التثبيت والتعويم

الآلية الوحيدة المُتّبَعة حالياً هي المحافظة على «تعدّدية أسعار الصرف» (أخذت في لبنان طابع إطفاء خسائر المصارف)، بحيث لا يُترَك السعر لمنطق العرض والطلب وحده، في ظلّ الشُّحّ الكبير الحاصل في العملة الأجنبية، وبالتالي زيادة الطلب عليها. وذلك مع استمرار طبع العملة المحلّية، لإبقاء النشاط الاقتصادي قائماً بحدِّه الأدنى، وبالتالي تأثير المعروض الكبير منها على السعر. انتفاء التوازن في المعروض بين العملتين لمصلحة الدولار، سَيُبقي السوق في حالة جوع دائمة إليه، حتى مع استمرار تدفّق التحويلات من الخارج، سواء في سوريا أو في لبنان، أو حتى في مصر، حيث الأزمة أقلّ حدّة بكثير، أو لِنَقُل، إنها لا تزال في بداياتها.

كلّ انهيارٍ جديد في سعر الصرف يقود إلى تعويمٍ جديدٍ له، بحيث يسمح التساوي المؤقّت بين السعرين بتدفّقٍ أكبر للتحويلات من الخارج أو بتسييل كبير للمدّخرات بالدولار

مع ذلك، ثمّة تقاطعٌ في الحالات الثلاث يتمثّل في محدودية تأثير العرض من الدولار على السعر، بدفعٍ من إجراءات المصارف المركزية على المدى البعيد. الأثَر من المعروض هنا يسمح بتعزيز العملة المحلّية لفترة، على حساب نظيرتها الأجنبية، ولكن ذلك لا يستمرّ إلا لأيام ليعود بعدها السعر إلى الارتفاع. المعادلة وفقاً لهذا السياق، تحصل على الشكل الآتي: كلّ انهيارٍ جديد في سعر الصرف يقود إلى تعويمٍ جديدٍ له، بحيث يسمح التساوي المؤقّت بين السعرين بتدفّقٍ أكبر للتحويلات من الخارج، أو حتى بتسييل كبير للمدّخرات بالدولار. المعروض من الدولار في هذه الحالة، سواء من الداخل أو من الخارج يُبقي سعر الصرف عند عتبة التساوي أو التقارُب لفترة معيّنة، وهنا تحصل المعضلة التي لا تجد لها المصارف المركزية حلاً، حتى في مصر التي تحافظ على حالة استقرار نسبي، قياساً بلبنان وسوريا. البقاء عند عتبة «التساوي»، بهذا المعنى، لا ينفي ارتفاع السعر، بل يبدو على العكس، كخيارٍ نقديّ من المصارف المركزية العربيّة، لتفضيل استمرار التدفقات التي تغذّي الخزينة العامّة بالعملة الأجنبية، على ديناميات الإنتاج التي تتأثر سلباً، بالدولرة الحاصلة، مع كلّ تعويمٍ جديد للسعر. زيادة كلفة الإنتاج، ومعها التجارة والخدمات، على ضوء التعويم المستمرّ، تدفع بالمركزي إلى معاودة تثبيت السعر، فيبدأ التقارب أو التساوي هنا بالانتفاء، مع عودة الدولار إلى الارتفاع على خلفية تباطؤ التدفّقات الداخلية والخارجية بسبب الفجوة الحاصلة بين السعرين. وهذا يعني العودة إلى نقطة الصفر، حيث التعدُّدية السعرية الواضحة التي تقيّد الدولار، لا تسمح بتدفّقه كما يجب، مع التثبيت المؤقّت الذي يكبح التضخّم قليلاً، قبل معاودة نموّه، حين يعود الضغط على المركزي لتحريك عتبة التعويم، مجدَّداً.

خيار التعويم هنا ليس أفضل الحلول، بسبب تغذيته للتضخّم وأثَره السلبي على نموّ الاقتصاد، ولكنه الأداة الوحيدة المُتاحة أمام المصارف المركزية هنا، للإبقاء على معروضٍ من العملة الأجنبية، كافٍ لخلق طلبٍ على نظيرتها المحلّية. التدخّل سلباً على هذا النحو، يخدم هذه الأخيرة، ولكن ليس بما يكفي لإيقاف التراجع التدريجي في سعر الصرف، حيث التجاذب بين التعويم والتثبيت المؤقَّتين، يغذّي باستمرار النموّ السالب للسعر، في ظلّ افتقاد المصارف المركزية العربية لباقي الأدوات النقدية التي تسمح بخَلْق توازن أكبر بين العرض والطلب، لمصلحة العملة المحلّية.