المستثمر رئيس الحكومة

يشير الياس سابا، في ورقته البحثية «تحليل الأزمة الاقتصادية وأسبابها في ضوء تداعيات الحرب وسياسات إعادة الإعمار»، إلى أن حكومات الرئيس رفيق الحريري الثلاث الأولى ساهمت في تثبيت سياسات الإنفاق التوسعية التي انتهجها الرئيس أمين الجميّل في الثمانينات. وأنّ هذه السياسات ساهمت في تضخّم الدين العام بوتيرة متسارعة جدّاً، ولا سيما مع ترسيخ الرئيس الحريري نهج التفلّت المالي والمحاسبي في إدارة الدولة. بالإضافة إلى أن سياسات تثبيت سعر الصرف كانت ذات كلفة عالية على الدولة اللبنانية. ويضيف: رغم أن سياسات الحريري كانت نيوليبرالية إلّا أنّه طبّقها بطريقة تحفظ «الفرادة اللبنانية» وحافظ على الاحتكارات.

أضاف الحريري إلى هذه الاحتكارات، احتكاراً جديداً، وهو الاحتكار العقاري. سياسات إعادة الإعمار الحريرية، بحسب هانس باومان، في كتابه «المواطن الحريري»، انتهجت مبدأ المراكمة عبر نزع الملكية، وخصوصاً في تجربة إعادة إعمار وسط بيروت. فاستعمل التمويل الخليجي، ليؤسّس «سوليدير» بالتواطؤ مع الطوائف، سواء عبر موافقة الزعماء الممثّلين لها في المستويات السياسية كافة (الحكومة ومجلس النواب) أو عبر موافقة المؤسّسات الدينية التابعة لها (أوقاف الطوائف المسيحية والإسلامية كانت تملك عقارات في وسط بيروت).

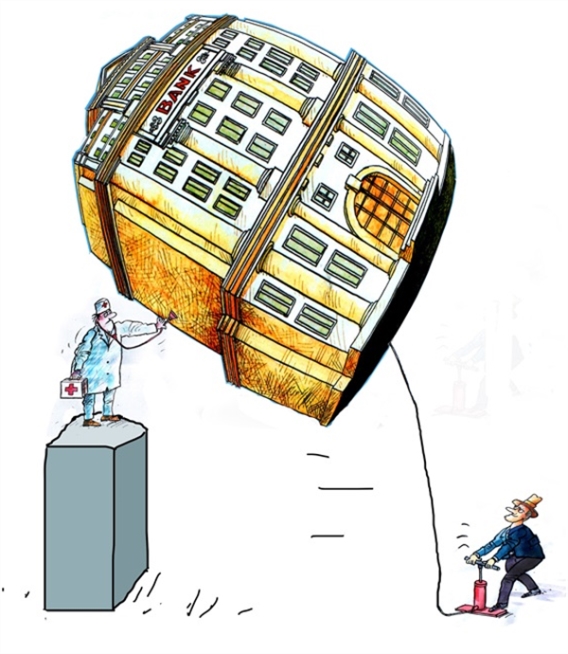

وبالإضافة إلى خلقه احتكارات جديدة عبر رأس مال غربي، عزّز الرئيس الحريري وضع المصارف اللبنانية عبر تكثيف أرباحها، علماً بأن القطاع خرج من الحرب الأهلية من دون أن يلحق به أذى يُذكر. تم ذلك عبر إدخال المصارف اللبنانية في لعبة تمويل الإنفاق المتفلّت للدولة اللبنانية. يعرض غسان ديبة، في بحثه «الاقتصاد السياسي لإعادة الإعمار ما بعد الحرب في لبنان»، بداية هذا المسار عبر إشراك المصارف في شراء سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بين عامي 1993 و1997، ثمّ عبر مشاركتها في شراء سندات اليوروبوندز منذ عام 1998. فعندما بدأت تنضب رؤوس الأموال التي دخلت لبنان على شكل قروض ومساعدات لإعادة الإعمار، تكاتفت المصارف اللبنانية مع الدولة لتنفيذ شروط مؤتمرات باريس واحد واثنين، في سبيل دخول المزيد من رؤوس الأموال الغربية. فعلى سبيل المثال، التزمت المصارف علناً بشراء سندات يروربوندز بقيمة ملياري دولار بفائدة صفر بالمئة، تلبية لبعض شروط مؤتمر باريس 2.

يمكن تلخيص الفترة الأولى من التسعينات عبر ما استخلصه جوليان دينو وروبرت سبرينغبورغ في بحثهما «لبنان الحريري». يقولان إنّه بحلول عام 1998 أصبح صعباً التمييز بين محفظة رفيق الحريري الخاصّة والخزينة اللبنانية، لأنّه كان أكبر مالك أسهم في القطاع المصرفي اللبنانيّ. وعبر نموذج إعادة الإعمار وعلاقة المصارف بتمويله، تبيّن أنّ أكبر مستفيد من سياسات رئيس الحكومة رفيق الحريري كان المستثمر رفيق الحريري. لكن دينو وسبرينغبورغ قيّما حالة لبنان كدولة خارجة من حرب أهلية وبحاجة لإعادة إعمار، وأغفلا تاريخ منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني. تاريخ تطوّر هذه المنظومة يشي بأنّ الحريري عزّزها من خلال دوره كوكيل أساسي لأحد روافد رأس المال الغربي إلى لبنان.

أعمدة المنظومة

تأسّست منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني على ثلاثة أعمدة رئيسية؛

- العمود الأول: الطوائف، بما هي مؤسّسات تعيّن الحدود الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للجماعات الطائفية، وتشكّل محور تحديد مصلحة الجماعات.

- العمود الثاني: رأس المال الغربي، الذي شكّل الدافع الحقيقي خلف دوران العجلة الاقتصادية في الأسواق اللبنانية، وخصوصاً أسواق جبل لبنان، خلال القرون الثلاثة الماضية.

- العمود الثالث: وكلاء رأس المال الغربي في لبنان، الذين شكّلوا طبقة كبار التجار بداية، ثمّ طبقة المصرفيين. هؤلاء الوكلاء يتمتعون بحمايات الطوائف. لكل طائفة حصّة من الطبقات التي شكّلها الوكلاء، فتكون الحصّة متناسبة مع تمثيل أو مساهمة أبناء الطائفة من الوكلاء في احتكار رأس المال الغربي.

هذه المنظومة نسجت بإحكام، خيوط الأزمة التي يعيشها اللبنانيون اليوم. تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية بقيمة مرتفعة لم يكن فكرة ابتدعتها الحريرية السياسية، بل هو من صلب البنى الأساسية للاقتصاد اللبناني، ومن الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى تفكّك الاتحاد الجمركي بين سوريا ولبنان في عام 1949، وإلى الانفصال المالي والنقدي بين البلدين. هذه النزعة اللبنانية للمحافظة على سعر صرف مرتفع لليرة مردّها إلى الرغبة بدعم نمط الاقتصاد الاستهلاكي، وبالتالي الحفاظ على مصالح طبقة التجار اللبنانيين وتكثيف أرباحهم. هذه الطبقة كانت تمثّل في بداية الخمسينات وكلاء رأس المال الغربي في لبنان، أي أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الاقتصاد السياسي اللبناني. وثبات سعر صرف الليرة بقيمة مرتفعة لم ينقطع إلّا في الفترة الممتدة بين عامي 1982 و1992، ثمّ في الفترة الراهنة بعد تشرين ثاني 2019.

وأيضاً من الخيوط السميكة التي نسجتها المنظومة، والتي شكّلت أحد الأسباب المباشرة للأزمة اللبنانية الراهنة، هو خيط سلوك المصارف الاستثماريّ. فهذه المصارف نشأت وتضخّمت كواجهة أخرى لوكلاء رأس المال الغربي، ولطالما كانت ولّادة للأزمات في السوق المالية اللبنانية، بداية من أزمة بنك إنترا مرورا بأزمة شبكة مصارف روجيه تمرز في نهاية الثمانينات ووصولاً إلى الأزمة الراهنة. منذ النشأة الحقيقية لهذا القطاع في الخمسينات، كان استثمار أموال المودعين المتزايدة باطّراد إمّا في تمويل الاستيراد عبر كبار التجار والمحتكرين، أو في تمويل القطاع العقاري (بلغت نسبة القروض الممنوحة للقطاع العقاري قبل عام 1975 نحو 40% من القيمة الإجمالية للقروض)، أو في الاستثمارات الخطرة في أسواق المال العالمية (بالأخص في قروض دول العالم الثالث). واستمر هذا النهج بعد الحرب، فتحول توجيه الاستثمارات الخطرة إلى تمويل إنفاق الدولة المتفلّت.

هذا النهج التاريخي، الذي يتجنّب الاستثمارات طويلة الأمد (مثل تمويل القطاعات الإنتاجية)، حماه وعزّزه، وجود حصص وازنة لمعظم الطوائف في الطبقات التي شكّلها وكلاء رأس المال الغربي (وبعد الحرب الأهلية كل الطوائف تمثّلت ولو بنسب متفاوتة في هذه الوكالة). فالتوسّع في الإنفاق الحكومي، وما ترتب عنه من دين عام، كان برعاية المنظومة أيضاً. فكان أن نَسجت أحد الخيوط التي أدّت إلى إفلاس الدولة اللبنانية وعزّزت السلوك الاستثماري المتهوّر للمصارف اللبنانية.

استغلال اللحظة

القول اليوم إن الأزمة التي تعصف بلبنان هي نتيجة نظام سياسي يشجّع المحاصصة، أو نتيجة طبقة سياسية فاسدة، أو حتى نتيجة طبيعة نظام حكم الطائفية، هو تبسيط لمشهد شديد التعقيد وذي عوامل متشابكة وضاربة في التاريخ. ما يعيشه اللبنانيون اليوم هو نتيجة منظومة الاقتصاد السياسي التي تشكّلت قبل تشكّل الكيان في عام 1920. هي المنظومة التي لطالما حافظت على اقتصاد قائم على قطاعات الخدمات غير المنتجة، والتي دمّرت فرص ومقدّرات الإنتاج على مدى تاريخ الكيان منذ التأسيس إلى اليوم. وهي حافظت على استمراريتها أكثر من 100 عام عابرة كلّ الأزمات والحروب من خلال إعادة إنتاج نفسها بأشكال متعدّدة وبلاعبين جدد كلّما اقتضت الحاجة لذلك. عمادها الدائم الأعمدة الرئيسية الثلاثة: حماية الطوائف، رأس المال الغربي، وكلاؤه.

لطالما ظهر التعاون والتشابك بين هذه الأعمدة الثلاثة في الأزمات التي عصفت بالمنظومة. حيث كانت تختار الأخيرة أيَّ الوكلاء ينجو وأيّاً منهم يُستبدل تبعاً لتوفّر الحمايات الطائفية لكل وكيل داخل المنظومة. وأبرز الأمثلة على هذا الأمر كان كيفية تعامل المنظومة (ممثلة بمصرف لبنان والحكومات) مع أزمات بنك إنترا (في عام 1966) وشبكة مصارف تمرز (في عام 1989)، إذ أنقذت مصارف عبر Bail Out وتركت أخرى فريسة للإفلاس. وربّما أقرب الأمثلة للبال هو كيفية تعامل المنظومة مع إخفاقات الاستثمارات الخارجية لبعض المصارف اللبنانية التي تتمتع بحماية المنظومة، عبر Bail Out ضخم، أُطلق عليه اسم «الهندسات المالية». أما ما تفعله المنظومة اليوم، من خلال تعاملها مع الأزمة فهو محاولة إعادة إنتاج نفسها مجدّداً من خلال Bail Out جديد، عبر طباعة الليرات وضخّها في السوق بواسطة المصارف لتذويب خسائرها، والإيحاء بأن المصارف ليست متعسّرة.

لكن هذه المحاولة لن يُكتب لها النجاح اليوم في ظل الظروف الراهنة. فبينما كانت الأزمات السابقة تُحلّ عن طريق تفعيل التشابك بين الأعمدة الثلاثة، إلّا أن الأزمة الراهنة تفتقر إلى تعاون رأس المال الغربي. فالطوائف وحماياتها حاضرة تعمل على صدّ أي مشروع لإسقاط ممثليها في المنظومة أو حتى القبول بإعلان إفلاس ولو مصرف واحد، بينما وكلاء رأس المال الغربي يقاتلون بكل ما أوتوا من قوّة وتحت مظلّة المنظومة للحفاظ على مواقعهم، ولكن رأس المال الغربي لا يدخل البلاد. وآخر محاولات إدخاله كانت عبر مشاريع «سيدر» التي تعثّر تمريرها في مجلس النواب عام 2018. وهذا سبب لجوء المنظومة إلى «الهندسات المالية»، ذات الكلفة الباهظة جداً على اللبنانيين، لتقديم Bail Out بهدف إنقاذ المصارف التي فشلت استثماراتها الخارجية في عام 2014.

الطوائف وحماياتها حاضرة لصدّ أي مشروع يهدف إلى إسقاط ممثليها في المنظومة أو حتى القبول بإعلان إفلاس ولو مصرف واحد، بينما وكلاء رأس المال الغربي يقاتلون بكامل قوّتهم تحت مظلّة المنظومة للحفاظ على مواقعهم

أما لماذا وكيف انقطع دخول رأس المال الغربي إلى لبنان، فهو مجال بحث آخر، لأن المهم اليوم، هو أنّنا أمام فرصة نادرة للتخلّص من منظومة اقتصاد سياسي كانت مسؤولة عن شقاء عشرات الملايين من اللبنانيين منذ ما قبل تأسيس الكيان. فلبنان لم يكن جنة في أي يوم من الأيام، حتى قبل الحرب الأهلية. وإن كان في لبنان من جنّة فقد كانت للطبقات المستفيدة من منظومة الاقتصاد السياسي، أي لكبار التجار والمصرفيين، والمطوّرين العقاريين وسماسرة الصحة والتعليم. أمّا الطبقات المتوسّطة والفقيرة فلطالما عانت من سوء توزيع الدخل ومن تهجير أبنائها على يدي المنظومة.

اليوم، تتفتت هذه المنظومة رغم كلّ محاولات الطوائف ووكلاء رأس المال الغربي للحفاظ على وحدتها. لكنها تحتاج إلى العمود الثالث لتعيد إنتاج نفسها، أي إلى رأس المال الغربي. هذا الأخير لن يتدفق إلى لبنان في القريب العاجل، كما يظهر إلى الآن. القول اليوم بأن تغيير الطبقة السياسية أو نظام الحكم هو الحلّ، هو كلام شعبوي لن ينتج عنه إلّا تبديل اللاعبين فقط. الخطط التي تطرح حلولاً حقيقية يجب أن تقارب تعقيد المنظومة بصراحة، وأن تعترف بأنها نتاج تشابك تاريخي بين الطوائف (وهي العمود الأرسخ اليوم) ورأس المال الغربي ووكلائه. والأهم، يجب أن نعترف ضمناً بأن معالجة الأزمة تستوجب البحث في كيفيّة التخلّص من المنظومة بأقل المعاناة والأكلاف الممكنة. وأسهل الطرق وأقلّها كلفة قد يكون من خلال استغلال عدم رغبة رأس المال الغربي في التدفق إلى البلاد، الأمر الذي سيسفر عن انهيار المنظومة، على شكل تفتّت تدريجي لكلّ المصالح المرتبطة بها. اللحظة مناسبة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا

تابع «رأس المال» على إنستاغرام