- جائحة «كورونا» أدّت إلى تراجع ملحوظ بأكثر من 12%، ويقدّر بأكثر من 5 مليارات دولار لسنة 2020. كما لا بد من الإشارة إلى التداخل العميق بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الصهيوني، ما يجعل المقاربة أكثر صعوبة. وسبب التراجع الاقتصادي الفلسطيني المزمن هو الفساد، وفقاً لدراسة أصدرها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) سنة 2016. أشارت هذه الدراسة إلى أن الفساد متجذّر في بنية السلطة الفلسطينية. لكن بمعزل عن الدور السلبي للفساد، فإن التراجع الاقتصادي يعود في الدرجة الأولى إلى مآسي الاحتلال والحصار الناتج عنه. والمشهد في قطاع غزّة أكثر قساوة من المشهد في الضفة الغربية، علماً بأنه لا يجوز التفريق بين المنطقتين الجغرافيتين كما يحلو للبعض.

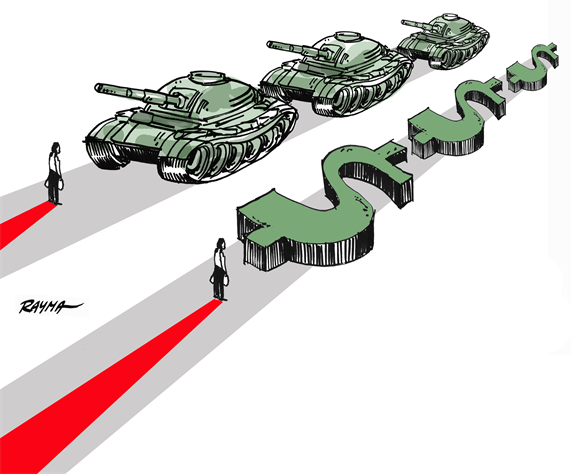

- العقوبات كبحت النمو والتنمية الفلسطينية. فلسطين المحتلّة مسرح للعقوبات المتعددة، منها القديم ومنها الجديد؛ «القديم» مكوّن من سلسلة الإجراءات التي اتّخذت بحقّ السلطة الفلسطينية منذ النصف الثاني (2006/2007) من العقد الماضي في إدارة بوش الابن حين تم إيقاف المساعدات للسلطة لمعاقبة وصول حركة حماس إلى السلطة عبر الانتخابات. فالخزينة الأميركية عاقبت الفلسطينيين لخياراتهم الديمقراطية، ولأن «للخيارات نتائج» وفقاً لمزاعم هذه الإدارة! فالديمقراطية بمفهوم الإدارة الأميركية هي أن تأتي بالقوى التي تتبع السياسات الأميركية ولا تعارضها، لا من بعيد ولا من قريب! أما النوع «الجديد»، فهو المزيد من القديم الذي فرضته إدارة ترامب ولكن بشكل أكثر قساوة وإذلالاً بشكل متعمّد بحق الشعب الفلسطيني الذي يرفض المزيد من التنازلات. العقوبات أخذت طابع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وإن ببطء. هذه ثقافة الولايات المتحدة والكيان، فهما دولتان أقيمتا على اقتلاع الشعوب الأصلية وإبادتها. لا يمكن إبادة الشعب الفلسطيني عبر العمليات العسكرية كما حصل في القارة الأميركية، لكن الإبادة البطيئة لا تقلّ فعّالية، لأنها بعيدة عن الأنظار، وبالتالي يمكن تجاهلها، حتى الآن. فالوضع تغيّر وموازين القوّة تغيّرت، وزادت من عزم الشعب الفلسطيني على الصمود والمواجهة والتحرير.

هناك صنف ثان من العقوبات، هو الإجراءات الصهيونية التي تحاصر قطاع غزّة وتبتزّ السلطة عبر حجز أموالها ومنع الحوالات الخارجية التي تأتي لصالح السلطة. والتشابك بين الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد الكيان المحتل يجعل التبعية الاقتصادية الفلسطينية للمشيئة الصهيونية تبعية شبه مطلقة، حيث يسيطر الكيان على الحدود البرّية والبحرية والجوية، فضلاً عن التحويلات المالية من فلسطين وخارجها. كما أن الحصار على قطاع غزّة تشارك فيه السلطات المصرية بذريعة الأمن ومنع التهريب من القطاع وإليه. وإلى كل ذلك، يمكن إضافة إجراءات حكومات خليجية بحق رموز المقاومة الموجودين في أراضيها. ولا يمكن أيضاً استثناء الموقف الرسمي للسلطات اللبنانية منذ النزوح سنة 1948 بمنع الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية من أبسط الحقوق في العمل والتملّك بحجة رفض «التوطين».

أما الصنف الثالث من العقوبات، فهو الذي تفرضه السلطة الفلسطينية على خصومها في فلسطين المحتلة في إطار الصراع على السلطة. لعلّ هذا النوع هو من أخطر الإجراءات التي أدّت إلى انقسام حادّ داخل المجتمع الفلسطيني، ما خفّف الاتهامات عن حكومة الكيان. وهذه الإجراءات أكثر عبثية من الإجراءات الصهيونية والأميركية، لأنها من صنع فلسطيني. لكن، وكما بالنسبة إلى مجموع الفلسطينيين، استطاع الشعب الفلسطيني التكيّف مع ثقافة العقوبات وكشف عن إبداعات عديدة في مواجهة العقوبات. هذا لا يعني أن العقوبات لا تأثير سلبياً لها، بل العكس، فهي مؤلمة جدّاً لكنّها لم تنل من عزيمة الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، ولا الفصائل الفلسطينية المقاومة في العمل على التحرير.

من إبداعات الشعب الفلسطيني هو الصنف الرابع من العقوبات، وهو ما يثير غضب الكيان وحلفائه في الولايات المتحدة والغرب عموماً. والغضب يعود إلى نجاح حملة «بي دي أس» التي تحثّ المجتمعات الغربية على مقاطعة البضائع الصهيونية وعدم التعامل مع نخبها المثقفة والجامعات. ما فشل مكتب مقاطعة بضائع الكيان الصهيوني التابع للجامعة العربية في تحقيقه عبر العقود السبعة الماضية، نجحت حملة «بي دي أس» في تحقيقه خلال بضع سنوات. حملة «بي دي أس» (الاسم هو الأحرف الأولى بالإنكليزية لكلمة «مقاطعة» ولكلمة «تفكيك الاستثمار» وكلمة «معاقبة») استطاعت أن تغيّر المزاج الجامعي في الجامعات الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة التي كانت منصّات للدعاية الصهيونية وتجاهل الحق الفلسطيني. كما أن مؤسسات من المجتمعات المدنية، وخصوصاً بعض الكنائس الإنجيلية في الولايات المتحدة كالكنيسة البرسبيترية، باشرت في تصفية محفظاتها المالية التي كانت تحمل أسهم شركات تستثمر في المستعمرات الصهيونية في فلسطين المحتلة.

النجاح الكبير الذي حققته الحملة في دول الغرب أثار غيظ المجموعات الصهيونية فيه، ما جعلها تطالب بتشريعات تحرّم التعامل مع الحملة، وتحرّم أيضاً انتقاد الصهيونية والكيان الصهيوني بحجّة أن ذلك هو معاداة للسامية، وهذا هو الأخطر. هزيمة الكيان الصهيوني سياسياً وجماعته في الغرب جعلته يلجأ إلى ضرب الأسس الفكرية والأخلاقية التي يدّعي الغرب امتلاكها، كحرّية التعبير مثلاً. فلا «حرّية» هناك لانتقاد الكيان وممارساته. لكن في المحصّلة، ما نشهده من تحوّلات داخل الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وخاصة بين الشباب، التخلّي عن السردية النمطية التي كانت تعصم الكيان من أي خطيئة. فما أسهمت فيه هذه الحملة وما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي حول ممارسات الكيان تجاه الفلسطينيين، أسهم في تأليب الرأي العام الأميركي الذي لم يعد حكراً على الكيان. وعلى الصعيد السياسي، فإن القاعدة الشابة في مجلس النوّاب الأميركي، ومن داخل الحزب الديمقراطي، أصبحت مؤيّدة للحق الفلسطيني.

ما يهمّنا أن نقوله، إن سياسة العقوبات يمكن استعمالها ضد الكيان. ويمكن تعميم تلك السياسة لمقاطعة بضائع ونخب الدول المطبّعة مع الكيان وزيادة الانفصام بينها وبين شعوبها.

العقوبات على الفلسطينيين لم تؤّثر في عزيمة الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة جدّاً التي يعيشها، وخصوصاً في قطاع غزّة. فمعدّلات البطالة وصلت إلى أرقام قياسية. التقديرات تفيد بأن نحو 24% من الشباب الفلسطينيين يعانون من بطالة ظاهرة ومقنّعة في آن واحد، وذلك وفقاً لإحصاءات عام 2019 التي سبقت جائحة «كورونا» التي فاقمت معدلات البطالة. نسبة البطالة في قطاع غزّة توازي ثلاثة أضعاف النسبة في الضفة، وفقاً لنفس الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التابع لحكومة دولة فلسطين. لن نناقش في صحة تلك الأرقام التي نعتبرها أقل من الحقيقة، ولكن حتى لو اعتبرناها معبّرة عن يقين الواقع، فإنها أرقام مرتفعة جداً مقارنة مع سائر الدول العربية.

ندرك أن الكيان يستفيد من عمالة فلسطينية في منتهى الرخص ولكنها حيوية بالنسبة إلى الفلسطينيين. فهي نسبة وازنة من العمالة الفلسطينية، وأن المقاطعة والعصيان يمثّلان تضحيات كبيرة بالنسبة إليهم قد لا يستطيعون تحمّلها. لذا، الدعم الخارجي يجب أن يحاكي تلك المتطلّبات، وإن بشكل مبرمج، ليصبح مصدر الرزق اليومي خارج الابتزاز الصهيوني. هذا يعني إعداد معلومات دقيقة وبيانات إحصائية حول حجم العمالة والدخل المطلوب لتأمينه بشكل أو بآخر. وبالتالي ندعو إلى إنشاء صندوق شعبي عربي من أجل تأمين صمود الشعب الفلسطيني وربطه بالمقاطعة.

ما فشل مكتب مقاطعة بضائع الكيان الصهيوني التابع للجامعة العربية في تحقيقه عبر العقود السبعة الماضية نجحت حملة «بي دي أس» في تحقيقه خلال بضع سنوات

يجب أن أن تبادر الهيئات الشعبية في فلسطين إلى مقاطعة البضائع الصهيونية. فالضفّة الغربية ملاذ مهم لتصريف بضائع الكيان، خصوصاً السلع الزراعية والتصنيعية صاحبة القيمة المضافة المنخفضة. فمع مقاطعة العمل في الكيان يجب مقاطعة البضائع التي تنتجها المستعمرات والبضائع المنتجة في فلسطين المغتصبة. ما يجعل المقاطعة صعبة، هو رخص البضائع الصهيونية. هنا أيضاً يجب إيجاد صندوق دعم شعبي للبضائع الضرورية والمنتجة في بقع فلسطين التي ما زالت عربية و/أو المستوردة من خارج حدود الكيان وتكون بديلة من البضائع الصهيونية.

صمود الشعب الفلسطيني ضرورة للعرب أجمعين. هنا تكمن المسؤولية العربية ليس فقط من باب الروابط القومية فحسب، بل أيضاً من باب المصلحة الاقتصادية. العقوبات الصهيونية والأميركية على الفلسطينيين تتوّج بتطبيع بعض الدول العربية مع الكيان العدو. ومن تداعيات التطبيع غزو البضائع الصهيونية للأسواق العربية وتهديد اقتصادات تلك الدول، رغم مزاعم استثمارية وهمية. لكن هذا يأخذنا إلى إطار آخر في البحث خارج موضوعنا.

في خلاصة الأمر، شهدنا في عدد من الدول في المنطقة تستهدفها عقوبات أحادية الطرف. لم تنجح ولن تنجح في تحقيق أهدافها، لأنه خلافاً لما يشاع، فإن البعد الاقتصادي لا يتفوّق على البعد السياسي. فالأمر أولاً وأخيراً أمر سياسي. كما أشرنا في بداية هذه المقاربة، فإن موازين القوّة تبدّلت لصالح محور يقاوم الكيان الصهيوني والهيمنة الأميركية، وبالتالي مسألة النصر لم تعد مسألة إذا، بل مسألة متى، والنصر ليس ببعيد.

*كاتب وباحث سياسي اقتصادي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

■ في هذه السلسلة من المقالات بعنوان «سياسة العقوبات وجدواها» نتناول في المرحلة الأولى العقوبات على الجمهورية الإسلامية في إيران لأنها الدولة التي تجري «معاقبتها» منذ انتصار الثورة الإسلامية، ولأنها ركن أساسي للمحور المقاوم للكيان الصهيوني المحتل وللهيمنة الأميركية. وفي الجزء الثاني نتناول العقوبات على الجمهورية العربية السورية، لما تمثّله سوريا كموقع سياسي وثقافي، ليس في المشرق العربي فحسب بل في الوطن العربي أجمع. كما أن سوريا هي الدولة الثانية تاريخياً التي تتحمّل وزر الحصار السياسي والاقتصادي الشامل أو شبه الشامل منذ منتصف العقد الأول للألفية الثالثة، وبالتالي تمثّل أيضاً مدرسة في الصمود العربي. في الجزء الثالث نتناول العقوبات على لبنان التي رغم حداثتها نسبياً قد تكون تداعياتها كبيرة، ليس على لبنان فقط، بل على سوريا أيضاً، وبالتالي على كل محور المقاومة. وأخيراً نتناول العقوبات على فلسطين المحتلّة التي تنال فصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية والمفروضة من إدارة ترامب، وذلك في محاولة بائسة لإنهاء القضية وإخضاع الشعب الفلسطيني للمشيئة الصهيونية.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا