فيتولد غومبروفيتشترجمة: جولان حاجي

الأحد

لا أطيقُ بلزاك. عملَه، شخصَه. كلُّ ما فيه هو تحديداً ما لا أحبُّ وما لا أريد أن أحبَّه. لا أطيقه! إنه متناقضٌ جداً، بل متناقض على نحو مقيتٍ وأخرق! رجلٌ حكيم ــ ويا له من أبله! فنانٌ ــ ويا لوفرةِ ما فيه من الذوق الرديء في حقبة هي الأبغضُ بين الأحقاب! ذو كِرش، ولكنه فاتحٌ، دون جوان، زيرُ نساء منكاح. رجلٌ متميّز ــ ولكن فيه الكثير من ابتذالِ البرجوازية الصغيرة ووقاحةِ مُحدَثي النعمة! واقعيٌّ، ولكنه أيضاً حالمٌ رومانسيّ صفيق... ربما لا ينبغي أن تزعجني هذه التناقضات؛ فأنا أعرف دورها في الحياة، في الفن... نعم، لدى بلزاك وحده، حتى التناقض يغدو ذا كرش، بغيضاً، رقيعاً، بديناً، وشائناً أكثر من الجلافة.

لا أطيقُ عمله «الكوميديا الإنسانية». أن تفكر بالسهولة التي يَفسد بها ألذُّ حساء إذا أضاف إليه المرء مقدارَ ملعقةٍ من الدُّهن القديم أو نُتفةً من معجون الأسنان. قطرةٌ واحدة من بلزاك الرديء المدّعي الميلودرامي كافية لتجعل مجلدات هذا العمل وشخصيته بكاملها غير مستساغة. يقولون إنه عبقري، ويتعيّن على المرء أن يكون متسامحاً من أجل هذا السبب. النساء اللواتي نِمن مع بدانته الباهرة يعرفن شيئاً عن هذا التسامح، ففي سبيل النوم مع عبقري لا بد أنهن قد اضطررن سرّاً إلى مغالبةِ العديد من المنفِّراتِ الكريهة. لكنني لستُ متأكداً إذا كان هذا الحساب يستحقُّ الاهتمام وإذا كان منسجماً مع الطبيعة. في عالم العلاقات الشخصية ــ كعلاقاتنا مع الفنانين مثلاً ــ قد يكون للترّهاتِ أحياناً معنى أكثر مما لضخامِ الأعمدة في الصروح. أن تكرهَ شخصاً لأنه ينكشُ أنفه أسهلُ من أن تحبّه لأنه ألّفَ سمفونية. لأن التُرّهةَ علامةٌ فارقة وتصفُ الشخص في بُعدهِ اليوميّ.

الأربعاء

كنتُ أتمشّى عبر الجادّةِ المحفوفة بأشجار الأوكاليبتوس عندما طلعت من وراء شجرة بقرةٌ تتسكّع.

توقفتُ ونظر كلٌّ منا في عيني الآخر.

بَقريّتُها صدمتْ إنسانيتي إلى درجة أنني ــ اللحظة التي تلاقت فيها أعيننا كانت ذروةَ الانفعال ــ تسمرتُ في مكاني وفقدتُ خِصالي كإنسان، أي بصفتي واحداً من جنس البشر. الشعورُ الغريب الذي كنت أكتشفه للمرة الأولى، على ما يبدو، كان خجلَ إنسان من الوقوفِ وجهاً لوجه أمام حيوان. سمحتُ لها بأن تنظر وتراني ــ فهذا الإذن جعلنا متساويين ــ ونجمَ عنه أيضاً تحوُّلي إلى حيوان ــ لكنه حيوان غريب، بل سأقول إنه محظور. واصلتُ سيري، غير أنني أحسستُ بعدم الارتياح... في الطبيعة، المحيطةِ بي من كلِّ جانب، كأنها كانت... تراقبني.

الخميس

البقر.

حين أمرُّ بقطيع أبقار فإنها تدير رؤوسها نحوي ولا ترفعُ عيونها عنّي إلى أن أمرّ. مثلما حدث تماماً لدى عائلة روسوفيتش في مدينة كورينتس. غير أنني ما أعرتُ الأمر أيَّ اهتمام آنذاك، أما الآن، وبعد مسألة «البقرة التي رأتني»، فهذه النظرات تبدو لي مبصرة. العشب والحشائش! الأشجار والحقول! طبيعة العالم الخضراء! أنغمسُ في هذا المدى وكأنني أبحرُ مبتعداً عن الساحل ويستحوذُ عليّ حضورٌ يتألّف من مليار كائن. آه، أيتها المادةُ الحية النابضة! يا مغيباتِ الشمس المدهشة؛ اليومَ ارتفعتْ أمامي جزيرتان بيضاوان ــ بنيتان بلون القهوة ــ أبراجٌ وجبالٌ بنوازل مغاورها المتلألئة ــ مُتوَّجتين باليواقيت. ذابتِ الجزيرتان معاً خالقتين شاطئاً لازوردياً غامضاً لا تُخِلُّ بكمالهِ أيُّ شائبة حتى أوشكتُ أؤمنُ بالله ــ ثم تلبّدتْ فوق الأفق تماماً أمواجٌ داكنة تتلاطمُ في زحفها ــ ظلت نقطةٌ واحدة مضيئة فحسب، قلبٌ من الضوء وحيداً يخفقُ، وسط البطونِ البنية الغامقة للغيوم التي تدلهمُّ في الأفق. خلِّصنا يا ربّ! إني حقاً لا أرغبُ في الكتابة عن هذا الأمر؛ بالنتيجة، كم من مرة وُصف غروبُ الشمس في الأدب، وخصوصاً في أدبنا.

في نيتي أن أقول شيئاً آخر. البقرة. كيف يُفترض بي التصرُّفُ تجاه بقرة؟

الطبيعة. كيف يُفترض بي التصرف تجاه الطبيعة؟

هأنذا أمشي في الطريق، محاطاً بسهوب البامبا ــ وأشعر بأنني أجنبيٌّ في كلِّ هذه الطبيعة، أنا، في جلديَ الإنسانيّ... غريبٌ. مختلفٌ اختلافاً منغّصاً. مخلوقٌ منفصل. وأرى أن كلَّ الأوصاف البولونية للطبيعة، كسائرِ الأوصاف الأخرى، عديمةُ القيمة عندي أمام هذا التعارضِ المباغت بين الطبيعة وإنسانيتي. تعارض يستصرخُ حلاً.

الأوصاف البولونية للطبيعة. لقد استُثمِر فيها الكثيرُ الكثير من الفن ويا للنتائج الميؤوس منها. كم من الوقت ظللنا نشمُّ الأزهار، ننعمُ بغروبِ الشمس، نغمسُ وجوهنا في أجماتٍ من أوراقِ الربيع الخضر، مستنشقين الصباحاتِ الباكرة ومُنشدين الترانيمَ تمجيداً للخالق: مَنِ اختلقَ هذه الأعاجيب؟ لكنّ سجودنا الخاشعَ والبليغَ هذا، الركوع والتنشُّق والشمّ، قد نأى بنا عن الحقيقة الإنسانية الأفدح ــ ألا وهي أنّ الإنسان ليس طبيعياً، إنه ضد الطبيعة.

إذا كانت الأمّة التي أنتمي إليها قد شعرتْ ذات وقت بأنها تختلفُ في جوهرها عن حصان، فلسببٍ وحيد هو ما لقّنتها إياه الكنيسة حول روح الإنسان الخالدة. لكن مَن خلقَ الروح؟ الله. ومَن خلقَ الحصان؟ الله. هكذا يأتلفُ الإنسانُ والحصان في تناغمِ تلك البداية. التباينُ بينهما قابلٌ للوِفاق.

أصلُ إلى نهاية الطريق المحفوف بشجر الأوكاليبتوس. بدأ الظلام بالحلول. والسؤال: بالمحصلة، هل أنا، المحرومَ من الله، أقربُ إلى الطبيعة أم أبعد عنها؟ الجواب: ازددتُ بُعداً. بل إن هذا الشقاقَ بيني وبين الطبيعة يُمسي، من دون الله، مستحيلاً جَسرُه - لا استئنافَ هنا لدى محكمةٍ عليا.

ولكن، حتى إذا كنتُ سأؤمنُ بالله، فمن المستحيل أن أتبنّى وجهةَ النظر الكاثوليكية في الطبيعة، إنها تُناقِض وعيي كلَّه، مخالفةٌ لحساسيتي - وهذا سببهُ معضلةُ الألم. لقد عاملتِ الكاثوليكيةُ الخليقةَ جمعاء، ما عدا الإنسان، بازدراء. من الصعب تخيل لامبالاة أكثر أنفةً إزاء ألمِ ـ «هم» ــ «هم»، ألَم النباتات أو الحيوانات. لألمِ الإنسان إرادةٌ حرة، وهو لذلك عقابٌ على الخطايا، ولن تقدّمَ حياتهُ المستقبلية إلا الكفارات عن مظالمِ هذا العالم. والحصان؟ الدودة؟ إنهما منسيّان. عذابهما محرومٌ من العدل ــ حقيقة عارية تفغر شدقيها بمطلقِ اليأس. إنني أتغاضى عن الجدل المعقَّد للأطباءِ أصحابِ القداسة. أتكلم عن الكاثوليكي العادي الذي يسيرُ في نورِ عدالةٍ تُنعمُ عليه بكلِّ ما يستحقُّ، أصمّ عن الهاوية سحيقةِ الغور، هاويةِ ذاك العذابِ غير المبرَّر. فليتعذّبوا! إنّ هذا لا يُقلقه. لماذا، لأنهم من دون أرواح. فليتعذّبوا إذن من دون أي معنى. نعم، من الصعب العثورُ على مذهبٍ أقلَّ انشغالاً بالعالم الذي يتجاوزُ الإنسان (العالم اللاإنساني)؛ هذه عقيدةٌ يفخرُ بها الإنسان، قاسيةٌ في أرستقراطيتها ــ فكيف لنا أن نتفاجأ بأنها، في ما يتعلّقُ بالطبيعة، قد أودَتْ بنا إلى حالةٍ من البراءةِ المقدَّسة وغبطةِ اللاوعي تتجلّى في أوصافنا الرعويّة للفجر أو الغروب.

الجمعة

اليوم «أصبحتُ قتّالة ذباب»، والمقصود ببساطة أنني قتلتُ الذباب بمِهَشّتي.

مَن يعرف من أين يأتي الذباب (للشبابيك في غرفتي مناخل). لقد قمتُ بتصفيتهِ بهذه الطريقة كلَّ يوم تقريباً. اليوم قتلتُ حوالى أربعين ذبابة. بالطبع، لا أقتلها جميعاً دفعةً واحدة ــ فبعضها يتهاوى على الأرض، بإصاباتٍ بليغة، ومن حينٍ لآخر أجدُ ذبابةً كهذه، متروكةً تواجهُ موتَها وحدها. فأجهِزُ عليها فوراً. ولكن يحدث أحياناً أن ذبابة تنسلُّ ناجيةً في شقٍّ بأرضيةِ الغرفة، فتصبح هي وألمها خارج متناولي.

عذّبتُ الحيوانات في صِباي. أتذكر كيف كنتُ أسلّي نفسي في مالوزيتش مع صبيان الريف. كنّا نقطِّعُ الضفادع بالعصيّ. اليومَ أنا خائف ــ وهذه هي الكلمة الصحيحة ــ من عذابِ ذبابة. وهذا الخوف، بدوره، يفزعني، كأنّ ضعفاً فظيعاً تجاه الحياة قد انطوى فيه. أنا في الواقع خائفٌ من أن لا أستطيع أن أتحمّل ألمَ ذبابة. كابدتُ، بتقدُّم العمر، تطوُّراً عامّاً لا أرغب في إخفاء سِمَتهِ المأساوية والخبيثة؛ بالعكس، أرغب في توكيدها بقوة، قدرَ استطاعتي. وأزعُم إنها لا تَسِمني أنا فحسب، بل جيلي كلّه.

سأنوّه بأبرز نقاطها:

(1) تبخيس الموت – شيئاً فشيئاً تقلُّ أهميةُ الموت بالنسبة إلي، سيّان موتُ إنسان أو حيوان.

بالنسبة إلي، أكثر فأكثر تزدادُ الصعوبة في فهمِ الناسِ الذين يعتبرون إزهاقَ حياةِ أحدهم بمثابةِ العقوبةِ العظمى. لا أفهمُ الانتقام الذي يسرّ مرتكبَهُ إطلاقُ النار على أحدهم فجأة في مؤخرةِ الرأس ــ كأنّ ذاك الشخصَ سيشعر بشيء ما. لقد أصبحتُ لامبالياً تجاه الموت، لامبالاةً تامة تقريباً (لا أتحدّثُ عن موتي أنا).

(2) تتويج الألم ــ يصبح الألم منطلَقَ الوجود، التجربةَ الأساسية التي يبدأ منها كلُّ شيء وإليها يُختزَلُ كلُّ شيء. لا يُقنِعني الوجوديون بشعارهم «حياة من أجل الموت»، إذ لن أضعَ الحياة إلا مقابلَ الألم.

(3) الألمُ كألم، الألمُ بحدِّ ذاته ــ هذه النقطة هي الأهمّ. وحده هذا الانزياح في الشعور مرعبٌ وشنيعٌ وهائلٌ حقاً. مردُّه إلى تراجعِ اكتراثي تدريجياً بـ الذي يتعذّب... أعتقد أن هناك حالياً مدرستين فكريتين تتعيّشان من هذه النقطة. بالنسبة إلى أصحابِ المدرسة القديمة، فإن ألمَ فردٍ من العائلة، بصرف النظر عن ألمهم هم، هو الأسوأ: ألَمُ أحدِ الأعيان أهمُّ من ألمِ فلاح؛ ألمُ فلاح أهمُّ من ألمِ صبي؛ ألمُ صبي أهمُّ من ألمِ كلب. إنهم موجودون داخل دائرةٍ محدودة من الألم. أما لدى أصحاب المدرسة الأحدث عهداً، فالألمُ هو الألم أينما ظهر، مرعبٌ بالدرجة نفسها في الإنسانِ والذبابة على السواء؛ لقد اجتزنا تجربةَ العذاب المحض وتبحّرنا فيه، جحيمنا أصبح كونياً. يعتبرني البعض عديمَ الحسّ لأنني أستصعبُ إخفاءَ أن ألمَ أولئك الأقربِ إليّ ليس أقربَ ألمٍ إليّ. وطبيعتي برمّتها تأقلمت مع اكتشاف ذاك العذاب ــ الأدنى شأناً.

كانت العائلات التي تخشى الله ــ على ما أذكر من سالفِ الأيام ــ تجلسُ في قصورِها الريفية عند العشاء، متحدثةً بتهذيبٍ وبراءة... بينما الورقُ المبيد للذباب يتدلى فوق المائدة بالضبط، وعلى الورقة القاتلة ذبابٌ في وضعياتٍ أفظعَ من الهالكين في رسومِ العصور الوسطى. لم يكن هذا الأمر يزعجُ أحداً، لأن التشديد في جملة «ألم ذبابة» يقعُ على «ذبابة»، لا على «ألم». اليومَ يكفي أن ترشَّ غرفةً بمبيدٍ حشري لتبدأ غماماتٌ من الكائناتِ الضئيلة بالرقصِ ألماً ــ ولا أحدَ يُعيرُها أيَّ اهتمام.

بلى. ولكن كيف سأُوائم بين اكتشافي للعذابِ الكونيّ وما قمتُ أمسِ بتدوينه من رؤوسِ أقلام ــ بامتناعي عن الالتفات إلى العالم اللاإنساني الدونيّ؟ هذا واحدٌ من أغربِ الشروخ في داخلي. أنا مغلوبٌ بعذابٍ دونيّ وكينونتي بكاملها تآلفت مع الكشفِ عنه. إلا أن ضجراً جليدياً، أقربَ إلى النعاس، يداهمني عندما أرغبُ في مساواةِ نفسي بهذه المخلوقات في الحياة وأحاولُ الاعترافَ بحقِّها الكامل في الوجود. هذه رغبةٌ مملةٌ وبليدة ــ أهي مملةٌ وبليدة لأنها تفوقُ قوّتي؟ فإلى أين، إذن، قادني التطور، المذكورُ في النقاطِ الثلاث الآنفة، أنا والكثيرين أمثالي؟ إننا في علاقتنا مع الطبيعة مشوَّشون ومرتابون أكثر من أهل الأزمنة الماضية الذين، على المرء أن يعترف، أظهروا لباقةً في هذه المسائل أكثرَ منا.

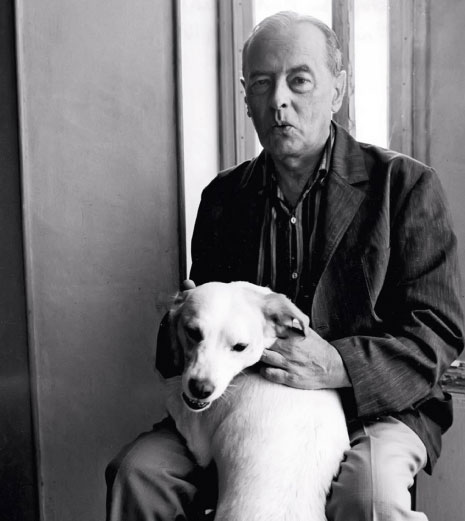

* فيتولد غومبروفيتش (1904-1969): روائي وكاتب مسرحي، وأحد الأصوات البارزة في الأدب البولوني في القرن العشرين. مقاطع من مسرحيته «الزواج» مدرجة في أنطولوجيا الشعر البولوني التي أعدها جيسواف ميووش. ذكر ميووش أن بعض الصفحات شعرية الإيقاع في يوميات غومبروفيتش الذي لم يكتب الشعر قط، بل شنَّ حرباً ضد الشعراء الحديثين، ساخراً من اعتبارِهم أنفسَهم عباقرةً لم يُقدَّروا حقَّ قدرهم. حين بدأ غومبروفيتش بكتابة «اليوميات» تفرّغ لها تماماً سنواتٍ بكاملها، وعنون كلَّ نصٍّ من نصوصها بيومٍ من أيام الأسبوع. دام منفاه الطوعي في الأرجنتين ثلاثة وعشرين عاماً، قبل أن يعود إلى أوروبا مطلع الستينيات ويتوفى في فرنسا. اليوميات المترجمة هنا تعود إلى سنة 1958.

بلزاك، البقر، الذباب