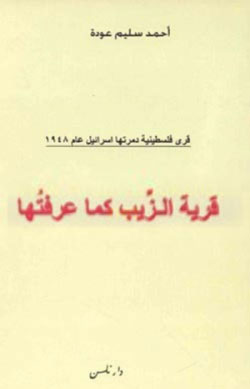

لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مئات القرى الفلسطينية منذ عام 1948، بل امتدّت آلته التدميرية إلى ذاكرة تلك الأماكن. تشويه التاريخ أو طمسه استراتيجية رسمية للمحتل، يظنّ أنّها تضمن بقاءه وتشرعنه تحت ذرائع مختلقة وكاذبة، مثل «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». من هنا يأتي الاشتغال الدائم على توثيق التاريخ الفلسطيني في محاولة للحفاظ على الإرث التاريخي والاجتماعي للقرى والمدن وسكانها، وهي محاولة لـ«بناء» ما تمّ هدمه. الذاكرة هنا سلاح، والتذكّر فعل مقاومة وتحدٍّ في وجه الاستعمار. من هذا المنطلق، يأتي كتاب أحمد سليم عودة «قرية الزيب كما عرفتها» (دار نلسن ــ بيروت) كمحاولة أخرى مهمة في سياق استرجاع الماضي. تحت عنوان «قرى فلسطينية دمرتها إسرائيل عام 1948» الذي يوحي بأننا قد نكون أمام سلسلة من عمليات التذكر هذه، ينقّب عودة عن مسقط رأسه.

كان الكاتب الفلسطيني في الـ 12 من عمره عندما نزح مع أسرته إلى صور في جنوب لبنان، على أمل العودة بعد فترة بسيطة. عمل في دائرة التربية في رئاسة «الأونروا» في بيروت، قبل أن يصبح عضواً في الهيئة التعليمية في كلية الآداب والعلوم في «الجامعة الأميركية في بيروت». قرية الزيب التي ولد فيها عودة، تتبع لمحافظة عكا، وقد احتلَّتها ميليشيا «الهاغاناه» الصهيونية عام 1948. هُدمت القرية وجرى تطهيرها عرقياً بالكامل. الزيب ذات التاريخ العريق بحسب «الموسوعة الفلسطينية»، يعود اسمها إلى الفترة الكنعانية، وهو تحريف عن كلمة «اكثيب» التي تعني «المحتال». سكنها الرومان والكنعانيون والآشوريون، وذكرها كل من ابن جبير وياقوت الحموي في أعمالهما. اشتهرت بزراعة الزيتون والتين والتوت وغيرهما من الفواكه والحبوب. في 1948، بلغ عدد سكان القرية 2216 نسمة، لكن اليوم لم يبقَ منها سوى مسجد رُمّم لأغراض سياحية، إضافة إلى منزل مختارها الذي حُوّل إلى متحف. لم يعد هناك ذاكرة جماعية للقرية كما يكتب عودة. يسرد الكاتب ذكرياته في السنوات الـ 12 التي عاشها في الزيب. ما يهم هنا هو أسلوب استرجاع الذاكرة الذي اتخذه عودة. في مدخل الكتاب، يشير إلى اتباعه معيار المعرفة الشخصية. وضع عدداً من النقاط، واستذكر ما استطاع عن كل نقطة. استعان بعدد من كبار السنّ الذين عاشوا في الزيب لتأكيد معلوماته ومراجعتها. قسّم القرية إلى دوائر عدة: الدائرة المركزية في الوسط، ينتقل منها إلى الدوائر الأخرى، وصولاً إلى البحر عبر الطرقات المتفرعة، متحركاً وفق عقارب الساعة داخل كل دائرة.

هكذا نتعرف إلى الزيب في فصول الكتاب الستة. يبدأ عودة من ساحة المنزل في وسط القرية، دائرته الأولى، منتقلاً إلى مقاهٍ مثل «عيسى البصوية»، و«مقهى الزاوية» يصفها ويحكي عن روادها، وصولاً إلى دكان والده الذي يصف ما فيه بدقة. يفرغ ذاكرته بكل ما يستطيع تذكره من تفاصيل دقيقة للغاية. لا يغفل عن ذكر قصص الناس، مثل ناجي السعدي متابع الأخبار، وقصة «الشيخ والمعتوه». في دائرته الثانية، يهتم بطرقات الزيب الرئيسية الخمس، ويصف كل ما يقع على هذه الطرق من منازل وأشخاص ودكاكين. في الفصل الثالث، يأخذنا إلى شاطئ الزيب والبحر. ينطلق عودة من وصفه المباشر إلى ذكر بعض الحكايات الغريبة، مثل الرمل المعطر، والسمكة العملاقة، وصولاً إلى عملية صيد السمك على الشاطئ. في الفصل الخامس الذي يحمل عنوان «الزيب في آخر أيامها»، يسرد الكاتب ما حصل مع اقتراب خطر الصهاينة، من بداية وصول أخبار «الهاغاناه»، مروراً بتجميع الأهالي السلاح واستعدادهم للمقاومة ووصول جيش الإنقاذ العربي، إلى الهجوم على القرية والنزوح. يخصص عودة فصل الكتاب الأخير لجوانب من حياة الناس في القرية. يفصّل في ذكر أعمال الرجل والمرأة في مجتمع الزيب الزراعي. يذكّر بتقاليد الأعراس وحتى الأغنيات، ولا ينسى الأمثال والمفردات والتعابير اللغوية الشائعة، كما يحكي عن الطعام والمأكولات وطرق تحضيرها.

كمية المعلومات التي يسترجعها الكاتب هائلةٌ بالتأكيد، والتفاصيل منهكة للقارئ. وفي مقابل السؤال عن جدوى هذا التفصيل الذي يصل بالقارئ إلى حدّ الملل، من المجدي النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى. الكتابة هنا ليست بغرض التوثيق، نحن أمام محاولة عمل أنثروبولوجي ثقافي، يضع قرية الزيب ومجتمعها تحت اختبار الذاكرة الطوعية في محاولة لإعادة خلق ذاكرة جماعية لمجتمع لم يعد موجوداً.

أحمد سليم عودة التغريبة الفلسطينية