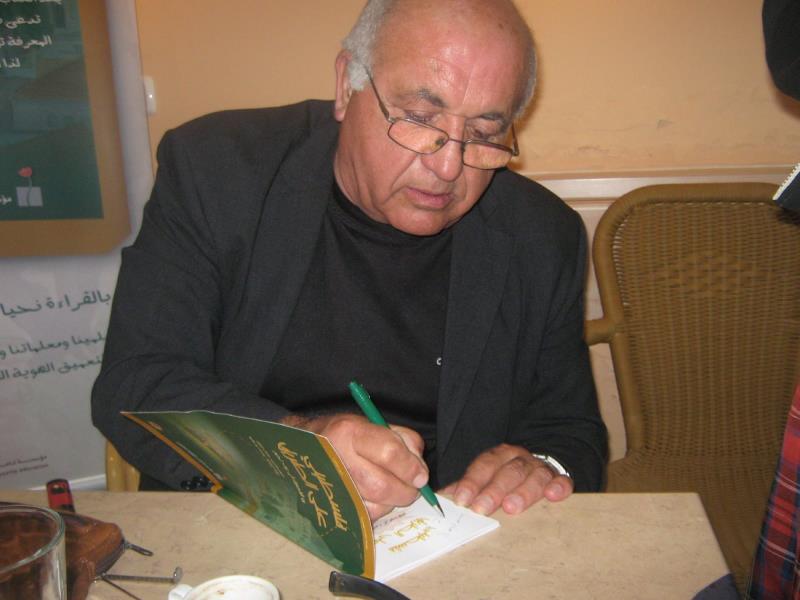

يرحل سلمان ناطور ساخراً كعادته. الكاتب الفلسطيني الذي لم يكن يحبذ تسميته بمؤرخ (رغم كونه منسق «شبكة التاريخ الشفهي الفلسطيني» في مناطق 1948) يرحل بهدوءٍ هكذا، في حضارةٍ لا تقدّس الكتاب والمثقفين، بل القادة والمقاتلين والمحاربين فقط. ابن دالية الكرمل (جنوب مدينة حيفا المحتلة) المولود في عام 1949 (أي بعد عام النكبة بعامٍ) كان رجلاً جامعاً بكل ما تحويه الكلمة من معنى: أول رئيس لـ «اتحاد الكتاب العرب»، رئيس لـ «جمعية تطوير الموسيقى العربية» (كما أبدى اهتمامه الدائم بالموسيقى)، كاتب لأدب الطفل (أصدر خمس كتب)، رئيس لتحرير مجلة «قضايا إسرائيل» (يصدرها «المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية» في رام الله)، محرر القسم الثقافي في جريدة «الاتحاد» (حيفا)، و«مجلة الجديد» الثقافية، مدير معهد «اميل توما» للدراسات الفلسطينية - الاسرائيلية، مسرحي كتب خمسة نصوص قدّمت على خشبة المسرح الفلسطيني منها «المستنقع» (1982 ـ إخراج رياض مصاروة)، و«ذاكرة» (2003 ـ إخراج أديب جهشان).

كتب في النقد الأدبي مراراً وحاضر فيه، ترجم وكتب باللغة العبرية (لديه كتاب بالعبرية وترجم عدداً من الكتب عنها)، فضلاً عن إنجازه أكثر من 30 كتاباً وآلاف المقالات التي تناولت القضية الفلسطينية ودافعت عنها.

لامه بعضهم على رئاسته لـ «حلقة المبدعين العرب واليهود ضد الاحتلال ومن أجل السلام»، لكنه كان واضحاً بأنها معركة «ضد الصهيونية» لا ضد اليهودية كدين. عرفه الجمهور الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من ثقافته اليومية من خلال كتبه التي أضاءت على الكثيرٍ من جوانب الحياة اليومية للفلسطيني. مثلاً، فإنّ نصّه «حدثتني الذاكرة ومضت» الذي قدّمه العام الفائت على مسرح «الميدان» في مدينة حيفا المحتلة، يحكي الرواية الفلسطينية التي يحاول كثيرون (لا الصهاينة فقط) طمسها وإخفاءها. كان أسلوب ناطور الساخر جزءاً من قدرته على تجسيد الحكاية البسيطة: «الانكليز الذين لا يفرقون بين الزعتر والبارود، كيف استطاعوا أن يحكمونا ثلاثين سنة؟». يسأل بطله أوّل مرة، ليعود ويسأل بشكلٍ أعمق: «ألأن الزعتر يقوّي الذاكرة، يمنعه المحتل عنا كي نحترف النسيان؟». أما في «ستون عاماً: رحلة الصحراء» (دار الشروق ــ 2013)، فيسرد ناطور قصته ضمن ثلاثة فصول: «ذاكرة»، «سفرٌ على سفر»، و«انتظار». هو يروي حكاية «الشعب الذي لا يستطيع أن يتعامل مع الحاضر جغرافياً، فيلجأ إلى الذاكرة كي يرمم ما ينقص». تتوالى كتب الناطور كحكايةٍ خصبةٍ يخص بها كل من حوله بكثيرٍ من ذكريات خاف عليها كثيراً أن تندثر، فعمل مراراً وتكراراً على «قولبتها» وحفظها أثناء عمله كمنسق لشبكة حفظ التراث الشفهي. ذلك التراث الذي يعاني بشكلٍ حقيقي من رحيل رواته يوماً بعد يوم.

يرحل سلمان ناطور تاركاً فراغاً كبيراً يصعب ملؤه، ذلك أنَّ ما كان يمثّله كان أشبه بشوكةٍ مزعجة للصهاينة. هو لم يكن مجرّد كاتبٍ أو ناشطٍ يعمل ضد الاحتلال ويفنّد أكاذيبه. كان أيضاً خبيراً متقناً للغة عدوّه. روى في «ذاكرة» حكاية عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) أحد أشهر الشعراء الفلسطينيين المقاومين، حين قرر حنا نقارة (صديق الشاعر) أن يزور منزله ليجد عجوزاً يهودية بولندية تسكن المنزل. سألها: «هل تعرفين من كان يسكن الدار قبل مجيئك؟». طبعاً، هي لم تعرف، ليكمل حنا: «هل تعلمين أن صاحب هذا البيت هو شاعر فلسطيني كبير توفي قبل شهر؟ هل تعلمين أنه ظل يحتفظ بمفتاح البيت على أمل العودة؟». طبيعة هذه الذكريات «المقاومة» التي كان سلمان ناطور يذكيها من خلال كتابته وحديثه الدائم عنها، تجعل لغيابه وقعاً أشد، وحزناً أعمق.

ساخر يرمّم ما نقص من الذاكرة