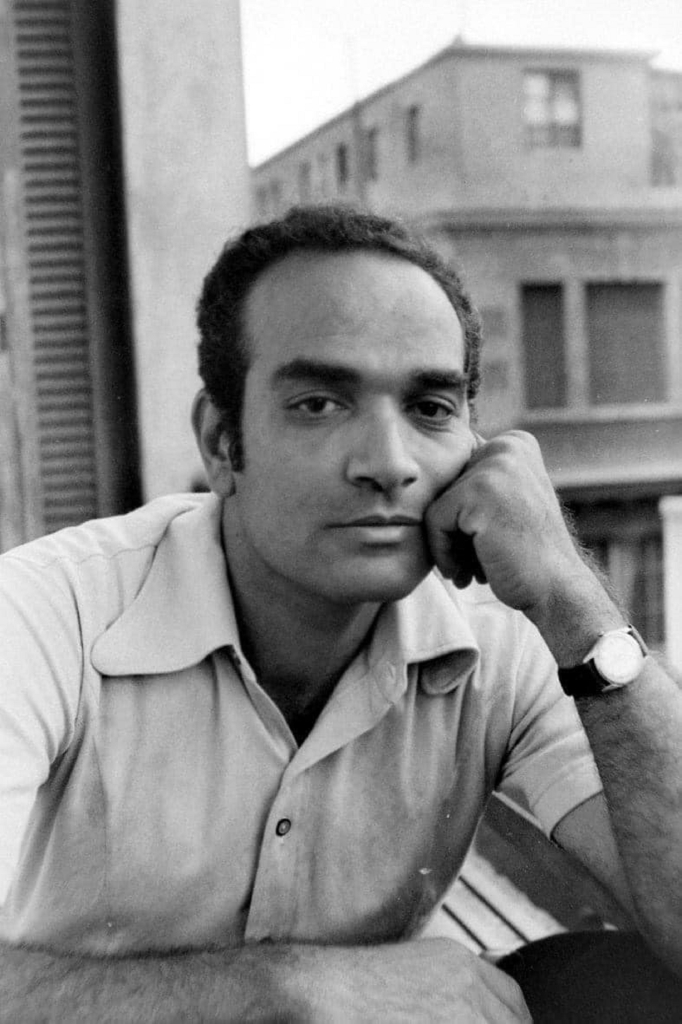

شارك نجيب محفوظ في عدم الاهتمام بالعمل السياسي، رغم انتمائه إلى اليسار

وأذكر أنّ «عذراء الغروب» كانت الرواية الأولى التي بدأت بها التعرّف إلى تجربة مجيد طوبيا، وكان فيها الكثير ممّا يُعد مختلفاً بوصفها رواية أصوات، أولاً، يبدأ كل منها من نقطة مشتركة تتمثل في وجود امرأة إقطاعية كهلة، يقبع بالقرب منها كهل ضرير كأنّه يحرسها، بينما تقف أعلى قبر زوجها المتوفي، وقد أمسكت بسلاحها المتمثل في بندقية آلية، مهددةً بإطلاق النار على أي شخص يقترب منها، لإقناعها بضرورة التخلّي عن مكانها، قبل إزالة القبر الذي يأتي في مسار مصدر مياه يوفّرها في القرية التي تعاني من شحّ مصادرها.

كانت ثمة رشاقة في الأسلوب واللغة، وإقناع في تماثل صوت كل شخصية مع خصوصيّتها وذهنيّتها وسلوكياتها، بالرغم من اللغة الفصحى البليغة التي يتّسم بها العمل، وربما أعمال مجيد طوبيا بشكل عام.

لاحقاً سأدرك في قراءات أخرى أنّ هذه النوفيلا المكثفة لم تتوقف عند رصد واقعة محددة تتمثل في قيام الحكومة بالحفر لنقل المياه من بحر يوسف إلى القرية فقط، بل قدمت لوناً من الكشف لسمات الشخصيات بوصفها تعبيراً عن ثقافة عامة من جهة، وتغيرات اجتماعية أيضاً. فالمهندس المثقف الذي يرى الموقف بعين إنسانية نبيلة، يختلف عن صوت العمدة الفاسد الذي يمارس سلطته في اغتصاب سيدات القرية مستغلاً الفقر والحاجة، والضرير الذي عاش مخلصاً وفياً لسيده ثم زوجته من بعده، حافظ سرّ لا يعرفه إلا السيدة، مقدماً ربما أكبر مفاجآت النص. ثم هناك الفتاة الجميلة الشابة «خمرية» التي ما إن ولدت حتى توفي أباها الذي عاش طويلاً من دون أن يُنجب. وهو ما تسبّب في تشاؤم الأم من مولدها، إضافة إلى صوت يمثل نموذجاً من العربان أو البدو أيضاً بوصفهم جزءاً من المكون الثقافي في تلك المنطقة.

هذه الأصوات تكشف من دون قصدية مفارقات المجتمع الذي تأخذ القيم لدى أفراده تناقضاً يوقعهم في نفاق يمارسونه بلا أيّ إحساس بالذنب طالما كان مستوراً لا يعرف الناس عنه شيئاً، بينما سنجد الطبيبة «سوسن» التي جاءت من المدينة لتعمل في القرية؛ على عكس أطباء كثر تكاسلوا عن ذلك، تقدّم نموذجاً للمرأة المصرية الجديدة التي تتحدى الموروث الثقافي الاجتماعي الذكوري، فتخدم مجتمعاً فقيراً يعاني فقر الخدمة الصحية، والجهل، وتواجه كل سلبيات الثقافة الاجتماعية التي تتعالى على المرأة عموماً، وعليها هي بشكل خاص، لمجرد قبولها العمل في قريتهم النائية وحدها وسط الذكور، فيطعنون شرفها بالقيل والقال. فالمرأة المستقلة لا وجود لها في ثقافة ذكورية يتوارثونها.

يتمكن طوبيا بفضل تقاطع مجموعة الأصوات خلال تلك الفترة الوجيزة، من رسم ملامح حالة اجتماعية وثقافية تصل إلى جذور كل شخصية وتاريخها الشخصي والكيفية التي يتأمل بها المشهد وفق هذه الخلفية الثقافية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار أنّ النص كاملاً تغذيه مفارقات الحس الساخر الذي تتمتع به غالبية أصوات الشخصيات.

ولعل حسّ المؤرخ الذي أظهره طوبيا في هذا العمل، يترسخ كثيراً لدى من يقرأ ملحمته «تغريبة بني حتحوت» بأجزائها («تغريبة الشمال» ثم «تغريبة الجنوب»)، التي قدم فيها جانباً من تاريخ مصر في القرن الثامن عشر، عبر سيرة تخييلية تاريخية عن أجيال عدة من الفلاحين في قرية من قرى الصعيد قرب المنيا. يتحول التاريخ إلى سيرة شعبية في حياتهم اليومية، تكشف أنّ المصري البسيط كان يقاوم، بكل ما يمتلك من حيلة، طغيان الغزاة ولصوص الثروة من المماليك والشراكسة ثم العثمانيين والفرنسيين.

وفي الجزء الثاني، يتابع القارئ خروج الفرنسيين من مصر وهروب الشاب حتحوت وصديقه الشاطر إلى الجنوب لأنه قتل فرنسياً، حتى سقط في الأسر هو وصديقه، وفقاً لنبوءة العرافة الغجرية، التي قامت بتوليد حتحوت الحفيد وتنبأت له بأنه لن يموت، ولكنه سيتغرب تغريبتين من بلاد الشمال والجنوب أيضاً. وخلال أحداث الرواية، يتعرّف القارئ على سيرة الجنوب وإقليم السودان ودارفور، وما حدث عام 1804. يولي اهتماماً بالغاً بالتفاصيل، الإنسانية، وبالطبيعة، والتراث الشعبي، ويمنح السرد لوناً من الرهافة، التي تسبغ عليه رشاقة يبدو جلياً أنها نتاج عناية ورغبة في تجديد اللغة. فالوقائع التاريخية الكبرى التي تدور حياة الناس في النص على هامشها، تستند إلى ما كُتب عنها لدى مؤرخين أمثال المقريزي أحد أشهر مؤرّخي العصور الوسطى في مصر.

كما يظهر لديه الإحساس بالمصريين البسطاء في الريف، وطبائعهم، وطريقة تفكيرهم، وتراثهم والاختلافات الطبقية بينهم، وحتى الاختلافات الثقافية بين أهل الريف في الصعيد عنهم في ريف الدلتا، ثم الاختلافات ما بين هؤلاء وبين كل من العرب والغجر، وسنجد أثر ذلك في أعمال أخرى غير تاريخية أيضاً.

وظني أنه كان مهتماً ببطولة الإنسان الشعبي البسيط، أكان «مرسي ابن رضوان ابن حتحوت» الذي أنقذ قريته بذكائه، في مرحلة من المراحل التي احتدم فيها الصراع بين مراد بك وإبراهيم بك من جهة، وتكالب الغزو الفرنسي على مصر قبل الحملة الفرنسية من جهة أخرى، أو شقيقه حتحوت الذي قاوم الفرنسيين وقتل واحداً منهم، كما نتابع في «تغريبة الجنوب»... أو كان البطل الشعبي البسيط هو الجندي الذي يُقيم في خنادق الصحراء على جبهة القتال في الحرب التي خاضتها مصر ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي. الجندي الذي يقدّم كل إمكاناته في القتال والدفاع عن الوطن من دون أي ادّعاء للبطولة، أو في صمت كما أراد الكاتب أن يقول، وهي حالة البطولة التي عبّر عنها طوبيا في فيلمه المتميز «أبناء الصمت» الذي كتبه وأنتجه، وأدّى بطولته أحمد زكي. وهو مقتبس عن روايته التي صدرت بالعنوان نفسه عام 1974.

ولعل هذا اليقين هو ما يفسر أن مجيد طوبيا، من بين أبناء جيله، كان عازفاً عن الظهور الإعلامي. لم يكن كاتباً يبحث عن البطولة أو الشهرة، بل لعلّه كان الأقل تواجداً على مستوى الحضور الإعلامي، رغم موهبته الكبيرة. وكان يعبر عن ذلك بقوله إن ما يهتم به هو الكتابة في ذاتها. بالإضافة إلى أنه كان محباً للعزلة، لم يختلط كثيراً بالناس ولا بكتّاب جيله، فيُشير إلى أنه لم يكن صديقاً إلا للغيطاني، ولا يعرف أصلان أو بهاء طاهر معرفة شخصية مثلاً.

وقد بدأ الكتابة كقاص متميز، ونشر مجموعات عدة منذ عام 1967 وحتى بدايات السبعينيات. ثم انتقل إلى الرواية، وكتب للناشئة. في لقاءات صحافية من لقاءاته القليلة، تحدّث عن علاقته بالكاتبين توفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وقد ربطته بهما علاقة جيدة، خصوصاً بمحفوظ الذي كان كثيراً ما يستقبله في بيته، وهو كان يعدّه أباً روحياً. ولعلنا نجد أثراً من التشابه بينهما في أنه يشارك محفوظ في عدم الاهتمام بالعمل السياسي، رغم انتمائه لليسار. فهو لم يتعرّض لتجربة الاعتقال، لكنه كتب نصاً مهماً هو «الهؤلاء»: نص ذو طابع تجريبي، تدور وقائعه في بلد متخيّل يسميه أيبوط، وتأتي الأحداث في طابع غرائبي وكافكاوي؛ بينها فصل يذكّر بأجواء «المحاكمة». والنص يقدم نوعاً من النقد الساخر للاعتقالات التعسفية في زمن عبد الناصر والسادات، لكنه لا يتوقف عند فكرة توجيه النقد للسلطة واعتبار المجتمع بريئاً ومثالياً كما يشيع، بل يقدّم نقداً يطال كل أفراد المجتمع ويرى أن فساد الفرد بينه المثقف والإنسان البسيط وممثل السلطة والفلاح هو المشكل الحقيقي. ويبدو مهتماً بفكرة الإنسان النبيل في مواجهة الإنسان الفاسد والسلطوي في الكثير من أعماله.

عاش معتزلاً ووحيداً، وفقد ذاكرته خلال السنوات الأخيرة في حياته، لكنه وجد في الكاتب فتحي سليمان، جاره الذي يقطن قريباً منه نموذجاً للنبل. فقد كان قريباً منه يعتني به، بل ساعده على تذكّر نص رواية لم يكن قد انتهى منها، وفقد ذاكرته، فبذل سليمان جهداً كبيراً لكي يذكره بالنصّ ويساعده في إكمال الرواية، ونشرت بعنوان «أوراق العذراء» عن «دار بتانة». ولعل من حق هذا الكاتب النبيل أن تتعرف الأجيال الجديدة على أعماله القصصية والروائية.

* كاتب مصري

في سطور

ولد مجيد طوبيا في المنيا في آذار (مارس) 1938. حصل على درجة بكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائي من معهد السينما في القاهرة عام 1972. حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في العام نفسه، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014. من بين أعماله الأدبية: «فوستوك يصل إلى القمر» (قصص)، «خمس جرائد لم تقرأ» (قصص)، «الأيام التالية» (قصص)، «دوائر عدم الإمكان» (رواية)، «الهؤلاء» (رواية)، «الوليف» (رواية)، «غرفة المصادفة الأرضية» (رواية)، «مغامرات عجيبة» (رواية للأطفال)، «حنان» (رواية)، «عذراء الغروب» (رواية)، «الحادثة التي جرت» (قصص)، «تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الشمال» (رواية)، «تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب» (رواية). وفي السينما كتب ثلاثة أفلام هي: «أبناء الصمت» (إخراج محمد راضي)، و«حكاية من بلدنا» (إخراج حلمي حليم)، و«قفص الحريم» (إخراج حسين كمال).