عندما نشر حسين البرغوثي الباب الأوّل من «سأكون بين اللوز» (2006 ـــ سيرة، نُشر كاملاً بعد وفاته، وكان قد نُشر، قبل وفاته في مجلة «الكرمل»)، سارع محمود درويش إلى الاحتفاء به، مصرّحاً: «لعله أجمل إنجازات النثر في الأدب الفلسطيني». وعندما صدر في كتاب، قدَّم له الشاعر أحمد دحبور. هذه الشهادة والانتباهة من شاعرَيْن ينتميَان إلى جيل أكبر تضع الإصبع على القيمة الأدبية والتجنيس الذي لا يخفى على عين متفحِّصة: نحن أمام نثر فني شَذَري، يتَّخذ من الحكي ذريعة، ليتصادى مع النثر الفني العربي التراثي (المتن الصوفي) والأساطير الكنعانية، الرافدينية والإغريقية، في لغة وقاموس ثْيُوزُوفِيَيْنِ (حلوليَّين) تتناسخ فيه كل الكائنات، مستثمِرًة طبيعة ريف رام الله في صراع مع المحتلّ الصهيوني لا على سردية تاريخية فحسب، وإنما أيضاً على المكان. في الوقت نفسه، لا يسعنا إلا أن نلاحظَ التحول نفسه في شعر زكريا محمد الذي يستثمر نفس الزمكان وبنفس الشكل الأدبي: مُقَطَّعات شعرية بدون عنوان، وربما كان من الجدير أن يتصدى أحد النقاد الفلسطينيين لهذا الاستثمار الشعري شبه الغنوصي لطبيعة ريف رام الله، مع إيلاء رمزية ذاكرة المكان عنايةً خاصةً في نصرة السردية الفلسطينية على السردية الصهيونية: الصراع يكون على الذاكرة أولاً، ليتم وصلها بالحاضر، وهو صلب المشروع الفكري لحسين البرغوثي، الذي يطفو على سطح شذراته الحكائية في تَفَكُّرات لا يمكنها إلا أن تذكِّرنا بالنثر الشعري لروسو الغائص في الطبيعة، عبر كتابه: «أحلامُ يقظة المتنزه المتوحِّد».

يتصادى نثر البرغوثي أيضاً مع التراث الرحباني عبر توظيف مقاطع غنائية منه بين الفينة والأخرى، وهو في هذا يتشابه مع نصّين آخرين من النثر الفني «السردي» الفلسطيني الذي تحظُرُ ظِلاله في متن «سأكون بين اللوز» خصوصاً: «الوقائع الغريبة....» لإميل حبيبي، و«ذاكرة للنسيان» لمحمود درويش. بهذا تكاد تكون لأهم ثلاثة نصوص سردية فلسطينية نفس الذَّاكرة السمعية ونفس التجنيس الذي يجمع كل الأجناس الكتابية ويستثمرها من دون أن ينتمي حصراً إلى أي واحد منها.

احتفاءً بكاتب فلسطيني متفرّد في ثيماته وأشكال كتابته، اخترنا هنا مقاطِع نثرية من كتبه الثلاثة الأهم، مع إيلاء الشعر حيزاً أقل لأسباب يجدها القارئ في شهادة زكريا محمد ضمن هذا الملف. لا تقرأنَّ حسين البرغوثي، الشهيد الحي، المتجلِّي بين اللوز، إلا وأنت مسلّح بكل ما قرأتَه سابقاً من أساطيرَ ونثر صوفي، مع ما علق بذاكرتك من ألحان الرحابنة.

I. حجر الورد

لم يكُ ما يكفي من الأرض لخطوة حين جاء، ولا ما يكفي من السماء لوجه ماطر أو لدعوة، ولم يكُ أيضاً حزيناً، وكأنّه شعر بإزاحة من المكان، شعر كمن جاء يودّع سكّان الأرض. وأعرف: تعاليمه كانت بلا فائدة، وكنا نحن أيضاً متعبين، مياه كثيرة وقمر واحد، أقمار أكثر مما يجب، في هذه الصحراء الحمراء ولم يكُ ماء ولا أمل. وحتى هو كان ينفلت أحياناً كسعدان آليّ بفيض من كلمات متلبّسة يشعر بها كتشابيه نحاس في ذاكرة دمية من الخشب.

أنتظر شجراً عارياً في الضباب لكي يبدأ بالرنين كالجرس، أنتظر عصافير المطر عند النهر لكي تشرب سواد عينيه، ويا إلهي كم كان متكبّراً ! كان يهتمّ، يهتمّ بكلّ شيء في هذه البراري التي هجرتها الآلهة والتي ندعوها بوطننا، وفي لحظة إيحاء مفاجئة، كومضة برق في شتاء الأودية، شعر بالحاجة إلى أن يمضي، شعر وفعل. ونظر إلى الخلف، بدا كشفق، ولم يهتمّ أحد، حزن، قال بأنّ ما حدث كان حظّاً، أو جنوناً إلهياً، أو قدراً، أو ميلاً، إن شيئاً، قال، حلّ بهذه البلاد. وكان من الكبرياء بحيث لا يبقى، ومن القوّة بحيث لا يصلب. ومضى وعيناه واسعتان كقارّات، وفي قلبه كلّ أنواع النهور ودعوات الأدغالات.

■ ■ ■

كتب أغنيات عن العزلة والنشوة، لقطعان ضباع سود، مثلنا، ولنا، نحن الذين علينا لا تصحّ قواعد اللغة. وفكّر بأنّهم أي نحن قديماً، فلم نعد بعده مثلما كنّا عليه قبله فهموا، وقالوا نتهيّأ للمس الزنبقة الأخرى للروح، سننضج، قالوا، أما الآن فلا نستطيع الغناء على العتبة. ربما بدأوا بالتهام الأرانب والزهور، وكان عليه بأن ينتظر «أنصاف النباتات وأنصاف الأشباح هؤلاء» لكي ينتقلوا إلى أكل العشب فقط، وعندها قد يبدأون بفهم الرسم، ولكن ذا كان سيستغرق قروناً سحيقة. وكذا ابتسم، فقط ابتسم، ونظر إلى جهة البحر، وسمعته يغنّي:

في الأبيض والأزرق كنت

وكنت أخضر بنّيّاً

خذي قلبي كالعصفور

بقرب نار شتائيّة

بجمال ودفء في الرغبة

واتركي لي هذه الوردة الزهريّة

■ ■ ■

«كلما اتّسعت الرؤية ضاقت العبارة»، قال النفّريّ. ورأيته يدخل الصحراء «غريباً كوحش الله في الجبل»، بين عروة بن الورد يحسو قراح الماء، والماء بارد، وبين وقفات النفري.

■ ■ ■

جاء إلينا منحدراً من الكهف، بعد أن نام سبعة قرون، وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد. كان غريب الزيّ واللغة، وعملته من مملكة قديمة، قلبها تجار السوق والحراس والجباة، ما لهذا النبيّ يمشي ويأكل في الأسواق؟ قالوا. فقال بأنّ الشّعر منضبط، والروح تشطح، والقلب والقالب مفصولان بحرف الألف الذي يرعى العشب كالثيران، ويشرب الماء من بحيرة منعزلة خلف غابات مقمرة الاتّساع.

كان المسافة بين الوردة والفيضان، بين الفوضى والتحنيط، حوار الهندسة مع الماء، وجها نصفه الأول من رخام والآخر من نار ورقص جنوني، وكان العتم الكامن في روحه يحاول ذبح النار بلونه، فتهدأ ريح. كنا نرتاد مقهى النرد في سوق تدمر القديمة، أيّامها، كي نستريح من التجارة في بخارى. وكانت جمالنا تعلك الورد عند البوابة الشرقية، ونسخر من مشاغله بحرف أو بجملة. لم؟ قلنا. وعرضنا عليه الخزّ والخبز، قال بأن إبداعه جفّ، وواد عبقر خال، وعرّافة القمر التي دلّته أرته محيطاً، أو محيطين منحوتين من حجر، والموج المنحوت من حجر يوحي بوهم الحركة الزرقاء. وكذا كانت جمالنا تعلك الورد، فبكى، مختلفاً عنا. لم يك يبحث عما يتشابه في ملامحنا من تضاريس. قال: نصف القمر أسود، والنصف أصفر، وسأل عن هذا الصوفيّ الذي وقع في حبّ بحيرة. وتحدّث عن مخطوطات في معبد صينيّ، ربما تشاو-لين. وكما قلت لك، كان غريب الزيّ واللّغة. كنا نلتفّ عليه كزنزانة، فينبسط كبحر وينسرح، ومحيطات أخرى فيه ظلّت خارج العبارة.

■ ■ ■

الذاكرة متحف ميّت، والجليد مهمّ، قعر الجحيم عند دانتي من جليد، وهكذا كنت أنشعب ولا يوحّدني بي.

وأريد أن أحدّثك عن تلك الحفلة في قصرنا في أصفهان،

سوف أحدثك أنا، تايريزياس، الذي رأى كلّ هذا، عنه،

وعن الوجع الذي لا بحر ولا إيقاع له،

الوجع المحشور كالنمر البنغاليّ في قفص الصدر،

الحزن الذي في الروح يسري كأفعى الماء،

وعنها،

تلك الخارجة من الروايات لكي تئنّ تحته وتتأوّه،

وأنا، تايريزياس، في الغرفة المجاورة،

أنا الذي يمزج الحزن باللصوصية،

ويمنعني الافتعال عن الانفعال، والكبرياء عن الشكوى،

أنا، من ينكر حين يرى،

حين كانت تئنّ تحته كذئبة اللذّة، رامية رأسها للخلف،

مع ذلك البرنزيّ الذي لفحته شمس الصحراء الحمراء،

وقالت، بين التأوّه والاستثارة، عني،

إنني آمن مثل بيت الله الحرام، ويوثق بي،

ومعي لا تشعر بعد فعلتها بالضياع،

ولكن اللذّة معه،

ذلك الطفل القادم من الصحراء وقبيلة التمريغ،

مثيرة بجنون وبدئية،

وكنت واقفاً، بحواجب الشيب سرى فجأة فيها،

في الغرفة الأخرى، بين القطط، والكتب، والإضاءات الخافتة، أرى كلّ هذا،

أنا الذي حاصرتني مرّة أخرى العادة،

وفيّ تحدو قوافل غروب شامل في أفق من رمل،

ووجهي يحتمل أقنعة عدّة،

تايريزياس، العرّاف الأعمى،

حيث الرؤية لا تجدي في وطن فيه الجريمة أفضل الخيارات، وأفضل الخيارات جريمة،

والموهبة لا تجدي بين الامتيازات،

وطن المجاعة والفراغ، حين المعرفة فارقتها دفقة الحياة،

أنا الذي سيحدّثك عنه!

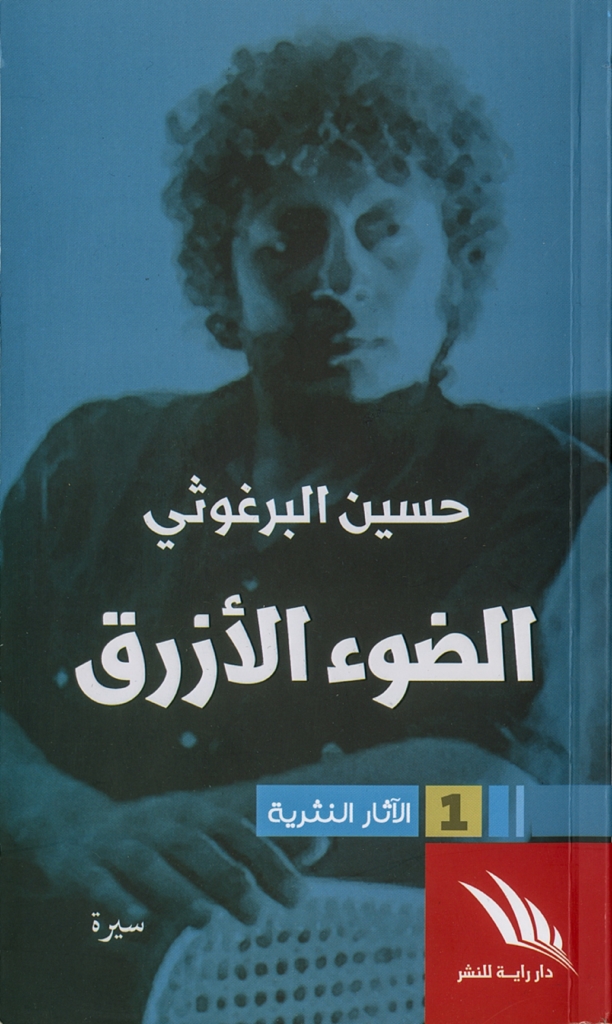

II. الضوء الأزرق

كثيرون في فلسطين ماتوا شنقاً أو ذبحاً أو سمّاً أو برصاص أو قصف أو بطرق أخرى، ومن ظلّ منّا حياً، تزوره الأجسام الذهنية لموتاه، وتشاركه في عشائه، وتقعد له في المقلاة. أنا يزورني شبح أبي، وأخي، وصديق استحمّ قبل سنين وتعطّر ومشّط شعره، ليلاً، وفي الصباح ذهب إلى تظاهرة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي وقتل. ارتعبت، ليس من موته، بل من كونه كان يحضّر نفسه للموت. تزورني أرواحهم، وقد صارت عظامهم مكاحل، في بلد يسيطر فيه الموتى على الأحياء، والماضي على المستقبل. هذه هي سلطة الذاكرة. وفي منطقة عميقة يقاس تاريخها، ليس بقرون، بل بألفيات، الذاكرة خطرة جداً، معمل أشباح... لا نستطيع العيش بذاكرة عميقة كهذه، ولا من دون ذاكرة، أيضاً، ما الحل؟

■ ■ ■

اللغة موهوبة في قدرتها على سوء التفاهم.

■ ■ ■

لا أعرف عنك شيئاً، فعمق البحر لا يعرف شيئاً عن شواطئه... وجهك شاطئ.

■ ■ ■

كنت أتخيّلني ذئباً، أحياناً، ولكن بدل أن أهجم نحو نيران الرعاة ليلاً، وأستبيح ما أستبيح، كنت أتخيلني واقفاً في الغروب، أمام شفق بعيد، على تلة، وأعوي في حزني، الحزن ضعف ولو صرت به شبه إله يا أنكيدو، والشعور بالذنب ضعف ولو صرت به قدّيساً يا أنكيدو، والشفقة على أي شيء وعلى نفسك ضعف ولو صرت بها مسيحاً.

■ ■ ■

قالت: «أنت تحيا داخل رأسك». صدمتني دقة الجملة... «أحيا في رأسي». أي لست حتى نصف حيّ، أي في صحراء أو جثة، لا فرق. من الخارج كنت مرحاً، واثقاً من نفسي، وأفيض بالحياة، أدّعي ذلك أو أتظاهر به، ولا أدري أين نفصل بين الإنسان وما يدّعيه عن نفسه، ويتظاهر به. هناك نوع من الناس مثلي لا يمكنه حسم كل حياته كلها لآخر ذرة في قلبه من أجل أي شيء في الدنيا وقدره أن يبقى «مشتّتاً» كالندى فوق العشب، بدل أن تتوحّد كل قطراته لتكون جدولاً أو نهراً وتحسم نفسها باتجاه ما، اتجاه واحد لا رجعة عنه ولا شك فيه، أعني أنني من هذا النوع الذي لا يحيا من أجل شيء إلا بنصف قلب على الأكثر، كل شروره تأتي من نصف القلب هذا إن بقي لديه قلب أصلاً.

■ ■ ■

كنت كمن يعيش في بلاد مبنية على ظهر حوت، فيها نخل وبحارة وأسواق، ذهب، وعبيد، بلاد متاهة، ولكن على الأقل ثابتة، تحتها ثابت، وفجأة تحرك الحوت نحو الأعماق، وبدأ كل شيء يغرق، الفكرة عن الثبات غرقت. وكل عالمي صار بحراً أهوج لا سواحل له، يسكنه قراصنة على ظهر السفن؟

■ ■ ■

العقل في خدمة السيّدة. وما هي السيّدة؟: القلب.

■ ■ ■

في الفن، يجب أن تلامس الجنون دون أن توقظه.

■ ■ ■

لن تتعلم دون أن تتألم.

■ ■ ■

السلطة السحرية التي يمارسها الاسم على المسمى فظيعة.

■ ■ ■

هناك كلمات تملأ الرأس بمحتواها، وكلمات تفرغه من محتواه، والأخيرة أجمل.

■ ■ ■

لا بدّ من خيال واسع في عالم ضيق.

■ ■ ■

كل فرد في العالم يقاتل أشباحاً خاصة به.

■ ■ ■

عقلي ينمو... وقلبي يجف.

■ ■ ■

وصار مجنوناً أو مشرّداً، أو أية صفة أخرى نطلقها على من لا نفهمهم.

III. سأكون بين اللوز

بعد ثلاثين عاماً أعود إلى السكن في ريف رام الله، إلى «هذا الجمال الذي تمّت خيانته». نفيت نفسي، طوعاً، عن «بدايتي» فيه، واخترت المنفى، وأنا ممن يتقنون «البدايات» وليس «النهايات»، وعودتي، بالتالي، «نهاية» غير متقنة.

كان القمر بدراً، والهواء صقيعيّاً في جنائن اللوز حول بيتنا وأنا أتجوّل بين الظلال وأتأمل في هذه «النهاية». أرجعني إلى هنا مرضي بالسرطان، ووجع في أسفل الظهر مستمرّ إلى حد الملل. والملل، كما قال عنه كيركيغارد: «مرعب إلى حد لا يمكنني عنده أن أصفه إلا بالقول بأنه مرعب إلى درجة مملّة». والمرض، عندي، وجهة نظر في الحياة.

■ ■ ■

هناك متّسع لي بين الولادات الجديدة في الطابق العلوي، وبين ثلّاجة حفظ الموتى تحت. أعني بأنني معاق تماماً، وأطوف على حافة الأحداث، في ضواحي الأشياء.

■ ■ ■

وأنا تائه أسأل عن دكتور أمراض الدم. فترد ممرضة متوترة: «نحن في حالة طوارئ، ألا ترى؟». فأدرك أنني شخص زائد عن الحاجة، مريض متطفّل يمشي نحو مصيره وحده، بهواجس فردية، لست «زائراً»، ولا «معافى»، ولا جريحاً ولا على وشك الشهادة، بل أنا «مريض عادي»، أي لفظة حائرة بين قاموسَي الموتى والأحياء، بين الولادات الجديدة في الطابق العلوي، وبين ثلاجة الموتى في الطابق السفليّ.

■ ■ ■

كانت أمي يتيمة، وعاشت زمناً ترقص وتغني في مواسم فلاحي المنطقة. وتبناها عمّ لها يدعى «قدّورة»، شيخ عملاق وصلب، كان يسكن مع أخيه، على ما أعتقد في هذا «الدير»، وكانا قاطعي طرق مسلحين، أيضاً. إن اختفت فرس أو بقرة قالوا إنها في «الدير الجوّاني»، ولم يجرؤ أحد على الذهاب إلى هناك.

في ذات ليلة، كان راجعاً إلى الدير على ظهر حماره، ورجلاه تتأرجحان فوق الطريق المقمرة، فلقفت قدمه اليمنى أفعى «زعراء» (قصيرة وملوّنة وسامة جداً). نزل، وقفز قفزات متوالية قبل أن تفلت قدمه من نابها، ووصل الدير منهكاً، ومات هنا، حيث أقف، ربما. كانت أمي تقسم لي، وأنا طفل، أنها رأت نفس الأفعى «الزعراء» تطير فوق الجبال المقمرة وتزغرد لأنها قتلته. ومرة قالت بأنها أفعى لها قرنا ثور هرم، ويتحرك العشب اليابس من زفيرها، وتدعى «أفعى القصبة».

■ ■ ■

خطرت ببالي «ذاكرة المكان» هذه، وأنا واقف فوق الخرائب. غرباً، في قمة جبل مغطى بغابات صنوبر وسرو وبلوط، تشعّ أضواء النيون من مستعمرة إسرائيلية تدعى «حلميش»، عندهم، و«مستعمرة النبي صالح»، عندنا. أضواء باردة، وكاشفة، ومحاطة بأسلاك شائكة. وبدت المستعمرة معلقة في الفضاء، ربما بسبب الضوء أيضاً، ولم تلمس الأرض، ولا التاريخ، بعد.

ماذا يرى مستعمر جاء من روسيا أو إستونيا، ربما، قبل سنة فقط، حين يفتح الآن شباكه، ويحدق في نفس هذه الجبال التي أنا فيها؟ ماذا يرى، أو يدرك من هذه الجبال التي تسبح في تاريخها وتبزغ منه؟ لن يرى، حتماً، الأفعى الملوّنة التي تطير وتزغرد فوق الخرائب، ولن يسمع هذا الصوت الذي يبكي، ولا هذا السرّ الذي يجعل حتى مصاباً بالسرطان يمشي فيها في الواحدة ليلاً! لن يلمس التاريخ، ولو كان عرّافاً، ليس تاريخي أنا، على الأقل، ولو كان إلهاً.

■ ■ ■

وأنا واقف فوق الخرائب تلك، شعرت بفرق شاسع بين نوعين من «الضوء»: القمر والنيون في المستعمرة. كان الأخير مرتباً، ومهيمناً، حادّ البياض، منتشراً حتى وراء الأسلاك الشائكة التي تعزل كل مستوطنة عن محيطها، أشبه ما يكون بـ «رؤيا مسلحة»، باحتلال بصري، ومعمار ضوئي لدولة تهذي حتى في منامها برؤى مسلحة ومُضاءة بالنيون. وبدت المستعمرة كلها كتاباً في النفس أيضاً: في العلاقة بين «القوة» و«الضوء»! لم يدرس أحد، بعد، العلاقة بين القوة والضوء!

■ ■ ■

قيل إن في القصب سراً إلهياً، كان الله سبحانه قد أودعه في صدر النبي محمد، ولم يستطع النبي تحمّله فباح به إلى علي بن أبي طالب، وأمره أن لا يبوح به لأحد. ولم يستطع علي تحمّله، أيضاً، فذهب إلى واد عميق وبعيد وباح به لقصب ذلك الوادي. من يومها وكل ناي من القصب تصدر عنه نغمة هي سر إلهي ممنوع لفظه بالكلام. وحزن الناي، كما يقول مولانا جلال الدين رومي، حنين الخشب أو القصب الذي صُنع منه إلى غاباته الأولى التي قُطع منها، إلى «أصله»، أو «واديه الأول».

■ ■ ■

كان ديوان قبيلتنا مضاء ليلتها بمصباح كبير، وبفرح، وبقهوة عربية، وكان غناء نساء يأتي من بيت قريب، بيته، وكل كائن بدا فرحاً، إلا هو [أبي]، كان وكأن قوة فيه تربّت على مقاومة الفرحة. وكان قاعداً في صدر الديوان، في عباءة خردلية، وعقال أسود، ووقار يليق بشيخوخته، ويدير بصره في ملامح الحضور بصمت، وكأنه يتأمل امتداداً آخر للجبال. فجأة بدأ الكل يصمت، ولو وقعت إبرة لسمعت رنّتها، ثم قام شيخ واقترب منه، وحلفه بالله وفرحة ابنه أن يغني. كنت قربه، ولاحظت رعشة لا شعورية في أخاديد وجهه رقص منها خال داكن قرب أنفه. أغمض عينيه لمدة، ثم سمعت صوتاً لم أسمع شبيهاً به في حياتي: «جبولي العرق بيضا في كأسي/ وقالوا لي: افرح. بعد ما شاب رأسي». ولم يكمل. ولم يكسر أحد الصمت ليقول له أكمل.

■ ■ ■

وصلت إليها عبر طريق قصير فيه حرش صنوبر وسرو وزعتر بريّ. صمت شامل، وقمر، ورأس صنوبرة يهتز من نسمة خفيفة. فجأة سمعت عطساً، عطساً مكتوماً وخافتاً، ليس لإنس ولا جنّ. وكان يقترب مني، فوقفت محتاراً. وفي لحظة أسرع من حلم، رأيت قطيع غزلان يعبر الطريق، ويتقافز ويعطس، وكل غزال يبدو معلقاً في الفضاء لوهلة ثم يقع، كنت كأنني أرى قطيع ظلال غامض، والشجر كان داكناً، ولكنه أوشك أن يغني. ثم حل صمت مخيف، وكأنّ شيئاً لم يكن، صمت أشبه ما يكون بمرور زمن سحيق على جمال ساد ثم باد.

■ ■ ■

هناك طاقة روحية خاصة تطفح من هذه البقعة، وإن فقدت تركيزي، أو نمت، ستستيقظ «قوى المكان» الكامنة، وكأن كل شيء فيه، حتى الحجارة، حانت مواعيد عودته للحياة.

عبرت المرج وكأنني مخدّر، أو منوّم مغناطيسياً، على هذه الحافة بين اليقظة والحلم، بين السحر والوقائع، في حقول الصمت الشامل، هذا النوع من الصمت الشامل. لا أحب أن يكون معي أحد هنا. فالإنسان كائن قادر على لفت نظر الآخرين إليه، وأريد المشي هنا منسياً، لا أنتبه إلى أحد، ولا ينتبه إليّ أحد، لأواجه وساوسي وحدي.

■ ■ ■

للسرطان إطلالة على جبلين في ناحيتين مختلفتين: جبل اللحم غرباً، والحلم شرقاً، جبل الجسم، تحت، والوهم، فوق. ورفعت يديَّ مثل الشجر العالي من هذا المرج الواسع، كي أبدو كزيتونة، لا ككهف. وربما بدوت مضحكاً، ولكن من قال بأن هذا ليس حلماً أو وهماً أو صلاة، فلا توجد سماء أقرب إلى الأرض من سماء الدير فوق الجبل.

■ ■ ■

كانت أمي تقول بأن الغولة تقعد على مفرق طريق بثلاث شعب، وتضيء سراج الغولة (حشرة على رأسها نقطة مضيئة من الفوسفور وتطير ليلاً، فتبدو سراجاً هائماً، أو عيناً من أعين المكان)، كي تغري به التائهين. وتطحن ملحاً، وثدياها مردودان إلى الخلف على كتفيها. الغولة تموت إن ضربتها بالسيف ضربة واحدة، ولكن، إن ثنّيت عادت إلى الحياة، ولذا، إن قالت لك: ثنّ، قل لها: إمّي معلّمتنيش. هذه كانت وصية أمي لأميرها الصغير، الذي لم يكن يملك، بعد، إلا سيفاً خشبياً.

■ ■ ■

أتمدّد في الفيء فوق الصخور، وأغمض عينيَّ لأسمع بقبقة الماء حين يصب من النبع في بركة برية، قبل أن يتوزع في البساتين. وعلي الراعي تحت الخروبة على حافة الوادي يعزف الناي، ولكن بفمه فقط، ولا ناي في يده، وأذهلني ذلك.

■ ■ ■

كانت هناك امرأة جميلة جداً قتلها أهلها، وكانت مظلومة، فتحولت إلى حورية تسكن في الينابيع البرية. وسكنت هذه العين فسُميت: عين القتيلة. وتخيلت الشق الذي تنبع منه العين في الصخرة، عين حورية تبكي فيتجمّع دمعها في بركة كبيرة ثم يتفرّع في قنوات تروي البساتين من حولنا.

■ ■ ■

مثلما قلت، كان أبي قد زرع جنائن بيتنا باللوز، في سنة 1948، سنة زواجه. كان ظهري يتلوّى من الوجع كأفعى، بين ظلال اللوز المقمرة، وصرت أنسى، يا إلهي كم صرت أنسى، بسبب العلاج الكيماوي. وفي ليلة ما لاحظت بأنّ اللوز بدأ ينوّر، في طرف فرع صغير للوزة قرب البئر. وبدا النوار فراشات بيضاء، توالدت من ضوء القمر – في معتقدات العرب قبل الإسلام أن أيّة أنثى تتعرض عارية لضوء القمر تحبل منه، وبالتالي، كن يطفن عاريات حول الكعبة في موسم الحج، وأياديهن على عوراتهنّ، وينشدن: «اليوم يبدو بعضه أو كله/ وما بدا منه فلا أحلّه!». وكل لوزة، عندي، أنثى عارية في موسم حج وثنيّ. حدقت في هذه الفراشات، مقتنعاً لسبب غامض، أنها ولدت كي تقول لي سراً قديماً، وثنياً، ربما، من أسراري الأولى.

■ ■ ■

لاحظت بأن اللوز بدأ ينور. لمست النوار، وشممته، وشعرت بأنني أنا أيضاً سأنور، في يوم ما.

■ ■ ■

بدون الذاكرة الإنسان بقايا إنسان.

■ ■ ■

ومرة رأى [ابني آثر] في الحرش بيت نمل، فأخذ يرقص، ويدور حول نفسه، ويغني، ثم قال لي: «حسين، هنا بيت نمل، ارقص، ارقص!»، ورقصت. كنت وكأنني أتعلم الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة (فالله في التفاصيل)، من هذه «الروح الكبرى» التي تنطق فيه.

■ ■ ■

وبدأت أرجع، سراً، إلى جبال الطفولة المقمرة، إلى هذا الجمال الذي سبق وخنته، رجعة غير محكمة. واكتشفت بأنني ابن الحياة، لا الموت. وشيء في الجبل كان يقول لي، كلما حدقت في الزيتون والأودية المقمرة: حتى ولو بقيت لك سنتان للعيش، فإن سنتين هنا أعمق من قرنين «هناك». قاوم! هذه الأرض لك، قاوم! كنت واقفاً أمام الشباك، مطلاً على الحرش، والصنوبر واللوز، وخطر ببالي أن بترا، زوجتي، ستنهار إن انهرت، «قاوم، لا لأجلك، قاوم». وشعرت بأن الجبل يهتف بي: «قل لها، مهما حدث، إن زرتني، سأكون بين اللوز! ستكون شمس، ويكون نوار يتطاير في الهواء، وتكون جنائن، ويكون نحل وطريق نحل، وحتى يأتي ذلك الوقت، قاوم».

■ ■ ■

وتخيَّلت بأننَّي سأذهب إلى «الدير الجوَّاني» بحثاً عن «مدينة لاسمي»، يمكن أن أسمّيها «قدورة»، مدينة قدورة! وهي من «مدن الخيال«، وشوارعها من حكايات. وأستطيع أن أبنيها بشفتَيَّ، وشفتَيْ أُمِّيِ، وأن أنقلها إلى أيَّة شفاه تحبُّ أن «تحكي قصصاً». مدينة من هباء: «إنت من وين؟/ أنا من بلد الحكايات».