كان أنيس صايغ، العربي اللاجئ من «طبريا» إلى بيروت، السوريّ الهَوى والانتماء، يُؤمن بفكرة بسيطة تقول: إن شهادة عَدَوّك ـــ أحياناً ـــ قد تكون أهمّ وأوضح من شهادة صديقك. وظَلَّ هذا المثقف العربيّ الهادئ والصارِم والعنيد، يرى في العدوّ الصهيوني كيّاناً مُؤقتاً وزائلاً، ومشروعاً قابلاً للهزيمة والتراجع. واعتبر أن الجهل في وطننا العربي جريمة وكارثة وخصم شَرِس لا يقلُّ خطورةً عن جيوش الأعداء، فلا غرابة إذن أن تحمل كتبه الأولى في الخمسينات عناوين/ تحذير من «لبنان الطائفي» و«الجهل بالقضية الفلسطينية» و«الهاشميون وقضيّة فلسطين» و«فلسطين والقومية العربية» وغيرها..

وفي عام 2006، تمنّى مؤسس «الموسوعة الفلسطينية» لو أن المقاومة اللبنانية تقصف بيته في طبريا، لأن معركته، كما قال، لم تكُن «من أجل بيت»، فعاشق طبريا تَسكُنه قناعة راسخة جَسّدها في عباراتٍ قليلة واضحة: على أنقاض مدينتي المُدمَّرَة والمُحرَّرة، ستقوم طبريا العربية الحديثة وتنهض طبريا المستقبل.

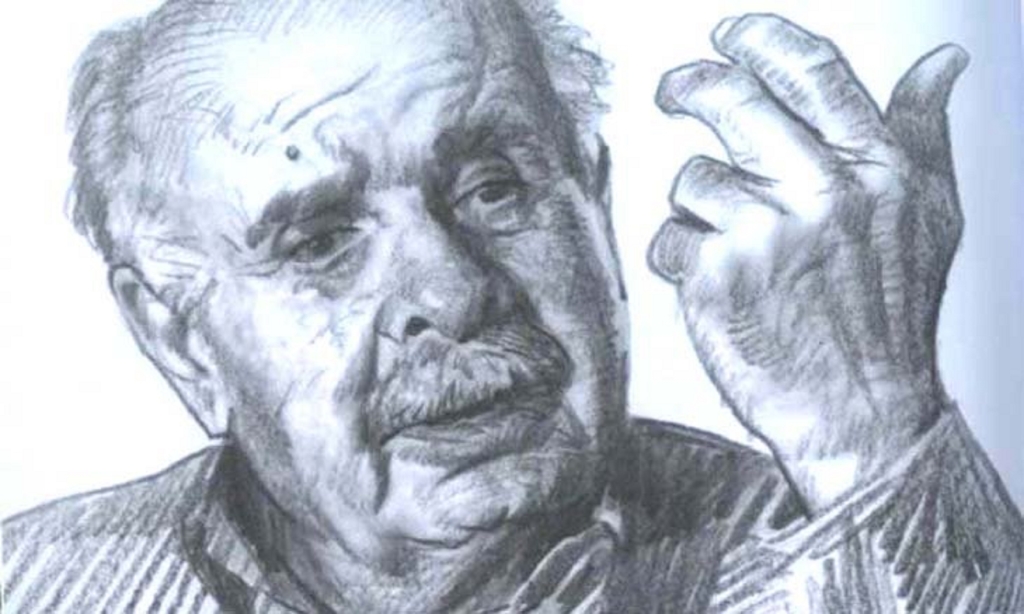

كان أنيس صايغ يُؤمن بأنّ شهادة عَدَوّك قد تكون أهمّ وأوضح من شهادة صديقك

وحين حاول مستشار رئيس حكومة العدو للشؤون العربية شموئيل طوليدانو (المولود في طبريا عام 1921 وكان زميله في المدرسة) أن يتصل مع أنيس صايغ ويدعوه إلى طبريا، رفض اللقاء به وقال له: «لن أعود إلى طبريا إلّا على ظهر دبابة عربية».

قرأ أنيس باكراً تاريخ العرب والحركة الصهيونية، وفكك أسرار الصراع وأحوال الأمة، وآمن أن الفدائي اليقِظ هو الإنسان العربي المُسلّح بالمعرفة الصحيحة والعتاد الصحيح. وأن العربي الحديث الذي يحترم الوقت والعقل والعمل ويصون حقوق الناس، هذا العربي سيكون في وسعه فرض وجوده والاعتراف به خَصماً وندّاً. إنه لن يتفوق على عدوّه وينتزع احترامه وحسب، بل سيكون جديراً بالتحرير والنصر أيضاً.

في تموز (يوليو) 1972، حاول الموساد اغتياله في بيروت، فَزاد أنيس اشتعالاً وعِناداً.

استشهد غسّان كنفاني في 8 تموز (يوليو) 1972 وقالت رئيسة وزراء العدو غولدا مائير إنها حققت نَصراً كبيراً حين تخلّصت «من لواء عسكري مسلح»، ولم تكن تكذب. فالكيان الصهيوني، مثل النظام العربي الرجعي، كان يرى في كنفاني «مشكلة كبيرة» وعقبة لا بدّ من إزالتها، وموهبةً ثقافيّة وفنيّة عربية تُضيء الطريق.. وشعلة صار يجب أن تنطفئ وتموت.

وكان كنفاني مُثقفاً صارماً عَصياً على الكسر أو البيع والشراء، وعدواً لدوداً للمشروع الاستعماري الصهيوني، ورفيقاً ومُعلّماً للفدائيين والمواهب الجديدة، فإذا تحدَّث في مؤتمر صحافي أو كتَب نَصاً ومقالاً، قال الحقيقة للجماهير، فالنقد الذاتي الثوري هدفه تصحيح مسار المقاومة وتصويب رؤيتها، ولذلك أزعج قوله أجهزة الكيان والقوى الرجعية التقليدية، وثارت في رؤوسهم عفاريت القلق وأشباح الهواجس.

لم يتوانَ غسّان كنفاني، في نقل الحكمة على لسان أم سعد ـــ الأم ـــ المدرسة ـــ الشعب ـــ كما أطلق عليها وهي امرأة فقيرة لاجئة رفضت الهزيمة وعلّمته أكثر من درس وهو «الأستاذ المعروف»، وكان يعثُر أحياناً على الحقيقة في قول صهيوني أو يجد الأسئلة الصحيحة على لسان خائن وجبان، لا فرق، فالأديب الثوري ظلّ يبحث عن الحقيقة والحكمة والوطن معاً، لأن الحكمة، كما يُقال، ضآلة المُؤمِن أخذها أنّما وجدها. والحقيقة - إذا وجدها- أعلنها جهاراً نهاراً ولو كانت موجعة وصعبة.

بعد أقل من أسبوعين على اغتيال غسان كنفاني، استهدف «الموساد» الصهيوني أستاذه أنيس صايغ في بيروت. أراد الكيان وعملاؤه التخلّص من مدير «مركز الأبحاث الفلسطيني» وصاحب عشرات الكتب والدراسات ومحرّر الدوريات الثقافية والعلمية المميزة وصاحب الفضل في إنجاز «الموسوعة الفلسطينية» التي واظب عليها (1966 -1993). حاول «الموساد» استهداف هذه الشخصية العربية الاستثنائية أكثر من مرّة، أبرزها وقعت في 19 تموز (يوليو) 1972 من خلال طرد بريدي ملغوم أفقده جزءاً من سمعه وبصره ويده، وفي 14 كانون الأول (ديسيمبر) عام 1974 أطلقوا عليه ثلاثة صواريخ وفشل الموساد. وظل عقل أنيس صايغ يشتعل ويشتغل. ولكن، من عجز العدوّ الصهيوني على تصفيته، جَسدياً، توّلته القيادة الفلسطينية التقليدية القاصرة والصغيرة، فحاصرته من الداخل وطردته من «مؤسّسات الثورة»! كان من الطبيعي أن يرفع أنيس صايغ خيمته مع غسان كنفاني وناجي العلي ووديع حداد بينما زعماء الفصائل الفلسطينية التقليدية في واد آخر بعيد. وبقيت علاقته مع ياسر عرفات مشحونة ومتوترة منذ اللقاء الأول بينهما عام 1966.

كان ـــ رحمه الله ـــ يُعلّق في مكتبه مقولة لرئيس الوكالة اليهودية يُخاطب فيها المُنظّمات الصهيونية في كانون الأول 1970 ويقول لهم: «إذا كنتم تريدون خدمة إسرائيل، فعليكم أن تفعلوا ما يفعله مركز الأبحاث الفلسطيني». وهكذا وجد عاشق طبريا أن شهادة العدوّ الصهيوني في إبداع ودور مؤسسة عربية أصدق وأهم من مديح أو تملق السياسي التقليدي، ولم يعلّق شهاداته الأكاديمية، ولا صورة ياسر عرفات «الذي كان يريد مركز الأبحاث مؤسّسة تابعة له شخصياً تخوض حروبه مع الآخرين». وهكذا احتفى واكتفى أنيس بشهادة العدو.

يَرتبك المستعمِر إن وجد نفسه في لحظة أمام روح عربي صارم لا يقبل الخضوع ولا يفهم لغة السماسرة والتجار. يُمكن للصهيوني أن يهدد ويكذب ويقصف، كما يمكنه أن يصف المقاومة في لبنان وفلسطين بالإرهاب، يتمنى لو أن البحر يبلع غزّة، غير أنه لا يملك إلا الاعتراف بحقيقة باردة: هذه المقاومة ستظل وحدها الند العربي الصعب، الجهة الوحيدة التي يحسب لها العدوّ ألف حساب ويأخذ كلامها على محمل الجد.

ويعرف الشعب الجزائري كيف وقف جنرالات فرنسا أمام العربي بن مهيدي في حيرة من أمرهم قبل أن يقدّموا له تحيّة عسكريّة. نعم، استشهد العربي، لكن سيرته ومواقفه خالدة وباقية في ضمير شعب الجزائر، ستظل صورته الشهيرة وهو يبتسم في طريقه إلى الإعدام طاقةً ثورية ستفعل فعلها في نار الثورة الجزائرية.

لقد فشل جنرالات المستعمر الفرنسي في انتزاع سِر واحد من العربي الذي حمى بصموده أسرار وخلايا ثورة الجزائر. هذا كان حال ابن فلسطين الشهيد إبراهيم الرّاعي أيضاً ـــ أسطورة الصمود في أقبية التعذيب الصهيونية ـــ وآخرين كُثر: قتلهم المُستعمِر لكنه لم يحتقرهم، ثم اكتشف فشله حين تحولوا إلى مدرسة وطريق.

ونسأل: هل يحترم كيان الصهاينة محمود عباس وفريقه المهزوم؟ هل يخاف العدو مثقف السلطة المأجور؟ هل يزعجه جيش وحاشية السلطان العربي؟ هل يكترث لما يقوله ويكتبه مثقف النفط والتطبيع ودعاة التسوية والحلول التصفوية؟ يتعامل العدوّ الصهيوني مع «القيادة الفلسطينية» باعتبارها أداة قمع بالإيجار تعمل في خدمته. يوبخها ويعاقبها في السر والعلن، بخاصة إذا أزعجته أو مارست سياسة الحَرَدْ، فالعدو يعرف جوهرها وحقيقتها: سلطة فاسدة وعاجزة وصغيرة، مَصيرها ومستقبلها في جيبه، لقد أسَّسها العدوّ الصهيوني في غرف العار والظلام لتقوم بوظيفة واحدة: أن تكون كلب حراسة لمستعمراته وجنوده.

نعم، الاستعمار قابل للهزيمة والفشل، وشهادة العدو في خصمه العربي الصارم تعني إقراره بصعوبة المعركة التي يخوضها أمام مشروع مغاير لا يشبه الأنظمة ولا ينتمي إلى الطبقات المستسلمة. كما يصاب الجلاد والقاتل بالحيرة والضعف أمام عربي انتمى إلى الحلم والمستقبل، رفض الاستسلام والذل فصار رمزاً ونداً... صار فكرة يصعُب اغتيالها بالرصاص.