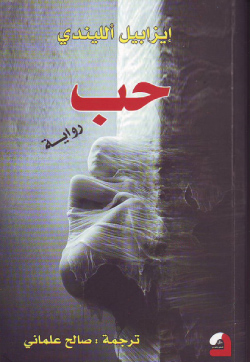

كتابها «حب» الذي صدر عام 2013 انتقل أخيراً إلى العربية عن «دار دال» (دمشق، ترجمة صالح علماني) مدوّنة مفتوحة على مكابدات الجسد وأشواقه وخيباته، وقراءة في طبقات العشق. يلتقي في فضاء واحد فرسان حالمون، وعشاق طائشون، ومغامرون بنسخ متطوّرة من «روميو وجولييت».

في بيروت، تفتحت رغباتها الأولى بتأثير نسخة من «ألف ليلة وليلة» كانت محفوظة في خزانة مقفلة تخص زوج أمها الدبلوماسي. تمكّنت من اكتشاف طريقة لفتحها، والغوص في الخيال والحسيّة، مقتفية المشاهد الإيروتيكية المبثوثة في المجلدات المذهّبة. اشتعال الحرب الأهلية في لبنان (1958) ووصول الأسطول السادس الأميركي إلى بيروت «بصق شراذم من المارينز»، ما أتاح لها أن تتعرّف إلى أحدهم وترقص معه، وتتلقى أول قبلة في حياتها: «استمر إحساسي لسنوات بمذاقها الذي له طعم البيرة ولبان المضغ». هكذا تزاوج صاحبة «صورة عتيقة» بين أحاسيسها الشخصية وحكايات أبطال روايتها المشبعة بالرغبة والجموح الحسي والأقدار التي تقود هؤلاء العشاق إلى نهايات غير متوقّعة. تختار من روايتها «ابنة الحظ» مفتاحاً للدخول إلى الحميمية. تصف الحب الأول بأنه «مثل الحصبة، كثيراً ما يُخلّف آثاراً لا تمحى». لكن هذه الحميميات التي تتشابك مع حكايات أخرى، لن تمرّ بسهولة. في إحدى الندوات، سألتها أمينة مكتبة، حول أصول هذه الغراميات، وهل ترتبط بتجارب شخصية للكاتبة. يومها، أجابتها «لا شيء من التجربة. إنه التقصي والمخيّلة»، وأضافت موضحة «المخيّلة هي ما يعتمد عليه عند الكتابة، وليس الذاكرة. سحر مهنتي يتيح لي أن أعيش حياة أبطالي». خلال تجوالها في الخرائط التي عبرها المحبون في رواياتها، توضح الفارق بين الإيروتيكا والبورنوغرافيا «في الأول تُستخدم ريشة دجاجة، بينما تُستخدم في الآخر الدجاجة كاملة». على هذا المنوال، تتناوب حمّى الحب والشهوة في عراك أزلي. تغرف من محيطها حكايات سمعتها، وأخرى عاشتها عن كثب، ولكن بإضافة توابل حسيّة تخترعها المخيلة لحظة الكتابة، خلافاً للواقع، فهي تعترف بأنها تسعى إلى أن تشيخ بتلاعب، وتجهد للإبقاء على العاطفة متأججة «مع أنه لم يعد تأجج نار مشعلٍ، وإنما لهب عود ثقاب متكتم». لن نشعر بأن الحكايات المبثوثة هنا تنتمي إلى أكثر من مناخ سردي. بدت في سياقها الجديد، كأنّها متوالية في العشق، بعد ترميمها بمقدمات تربط في ما بينها، على هيئة جسور صغيرة، من دون خريطة طريق.

في بيروت،وإذا بالسيري يختلط بالمتخيّل، ولن يعوزنا الانتباه كثيراً، إلى اكتشاف الوصفة السرية لكتابة مشهد غرامي. سوف تتكرّر بالآلية نفسها، بين رواية وأخرى، إلى حدود التطابق، فهنا تمتزج الروائح والملامسات والنكهات، على غرار ما فعلته في «أفروديت» في وصفات منشّطة، وإغواءات إيروتيكية صرفة: «الطريقة الوحيدة التي نسمع بها نحن النساء هي بالهمس في آذاننا. النقطة الحسيّة لدينا موجودة في الأذنين، ومن يبحث عنها في الأسفل إنما يضيّع وقته ووقتنا» تقول.

تفتحت رغباتها الأولى بتأثير من «ألف ليلة وليلة»

تُتهم إيزابيل الليندي بالإفراط في استثمار جماليات الواقعية السحرية في نسج خيوط حكاياتها، لكنها تدافع عن نفسها قائلة «مشكلتي أن الواقعية السحرية بالنسبة إلي ليست خدعة أدبية، وإنما هي طريقة في الحياة. فأي شخص يعرفني يمكنه أن يشهد بأن أموراً غريبة تحدث لي: هواجس مسبقة، تنبؤات، أرواح تطوف حولي، أو شبح ساه يظهر لي بين حينٍ وآخر في الحديقة».

من جهة أخرى، تستثمر صاحبة «عن الحب والظلال» في كتاباتها، بعض أحلامها، معتبرة إياها، طريقة للاتصال بالأرواح والآلهة. لذلك، فهي تحتفظ بقلم وورقة على منضدة صغيرة قرب سريرها لتسجيل أي حلم يمكن أن يمنحها إلهاماً ما، وهذا ما نجده بغزارة في «حكايات إيفالونا» مثلاً. في شيخوختها، ستنظر الليندي بسخرية إلى تلك الشابة التي كانتها، وهي تقود تظاهرة نسوية صغيرة ضد النظام البطريركي، وقد خلعت حمّالة صدرها وغرستها على عصا مكنسة. ها هي اليوم تكتشف أهمية عبارة رومانسية في إغراق عاشقين بماء الرغبة.