ينعى المصريون دار العرض كما ينعون عصر فاتن حمامة كله، ولكنه نعي فاتر لا حرارة فيه ولا غضب. نعي كل مسعاه لحظات من الحنين إلى الماضي، بات ملتصقاً بالكبار والصغار، ربما يساعد قليلاً على تحمل سرعة وقوة إيقاع عصر بلا هوية ولا ذاكرة.

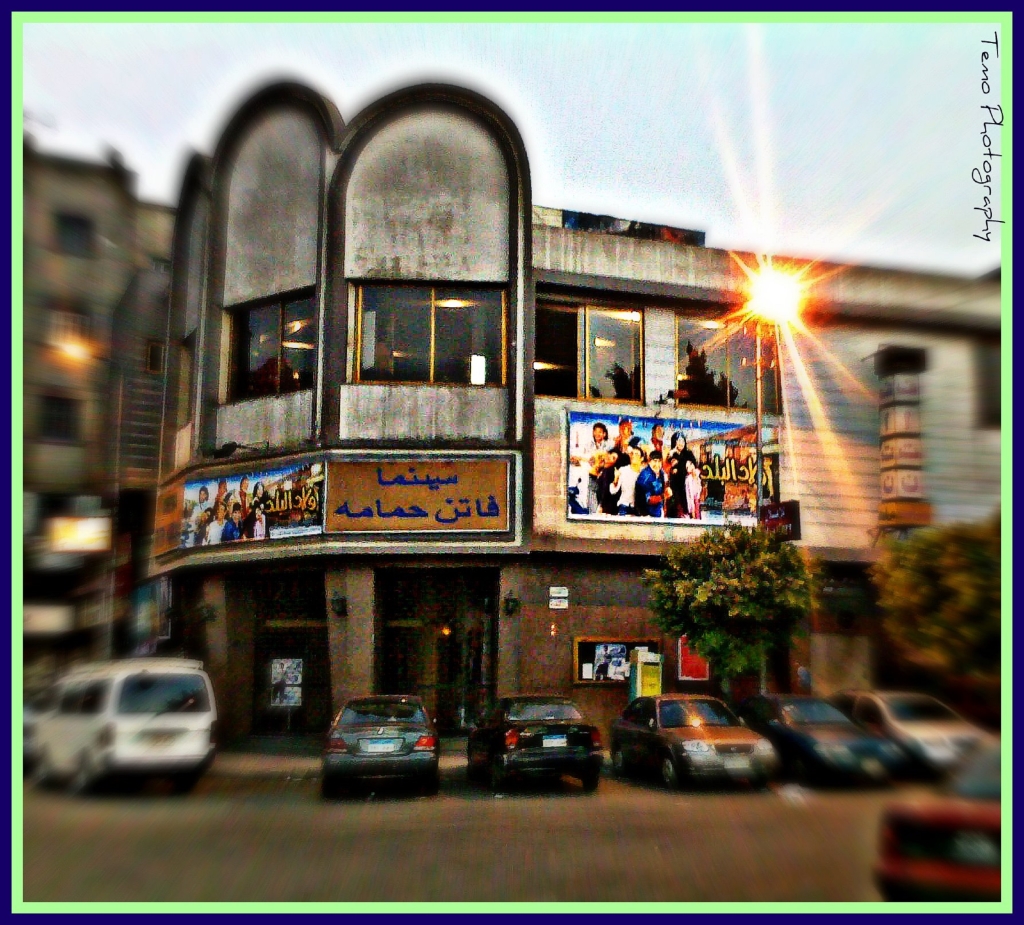

«ضجة مفتعلة» تلك التي ثارت إعلامياً خلال الأسبوعين الماضيين بخصوص هدم دار عرض «فاتن حمامة». مفتعلة لأنها بلا أنياب ولا أظافر، بلا هدف ولا مطلب محدد. مفتعلة لأن قرار الهدم لا رجوع عنه، صدر منذ أكثر من عامين، ولأن الهدم تم بالفعل ولم يبق في المبنى سوى واجهة تحتضر، تعلوها الشروخ وبقايا الأنقاض. وهي مفتعلة لأن نتيجتها معروفة مسبقاً، مثل غيرها من «الضجات» التي طالما ثارت وزالت من دون أثر.

الأرقام فقط تقول إنّ عدد دور العرض السينمائي في مصر قليل، بل أقل عنه منذ خمسين عاماً، وأن هناك قرى ومدناً ومحافظات بأكملها لا تحوي صالة سينمائية واحدة. الأحياء الشعبية التي كانت تزدان بعدد كبير من دور العرض، فقدت أيضاً معظم هذه الدور أو كلّها.

الأكثر من ذلك أن «مجمعات» دور العرض التي ترتبط بالـ«مولات» التجارية، شهدت زيادة عددية وامتداداً جغرافياً لبعض الوقت، ثم تراجعت هي الأخرى! يبدو أنه علامة خطر على «ظاهرة» مشاهدة الأفلام بشكل جماعي داخل دور العرض السينمائي العامة.

أسباب وظروف كثيرة وراء تراجع ظاهرة مشاهدة الأفلام في دور العرض في العالم كله. لكن في مصر، البلد العربي الوحيد الذي يحمل تاريخاً من صناعة وتجارة السينما، فإن الأسباب أكثر، منها الوضع الاقتصادي السيئ، والحرب التي شنتها جماعات الإسلام السياسي على السينما والفنانين منذ ثمانينيات القرن الماضي، والحرب المشتركة التي شنها كل من المتطرفين وأهل «البزنس» معاً، لهدم دور العرض وتحويلها إلى نشاط أكثر ربحاً، ومنها انتشار وهيمنة وسائط تكنولوجية أخرى مثل القنوات الفضائية المتخصصة في الأفلام، والأفلام «المقرصنة» على الأسطوانات المضغوطة والإنترنت. هذه الوسائط ربما أسهمت في مزيد من انتشار وشعبية السينما لدى الشباب والمراهقين، لكنها استقطعت من مكانة دور العرض التقليدية ومن مساحتها الاجتماعية، وخلقت أجيالاً لا تعرف عادة التردد على دور العرض السينمائي أسبوعياً، بل يومياً أحياناً كما كانت تفعل أجيال سابقة.

صالة «فاتن حمامة»، التي كانت تحمل اسم «ميراندا» قبل أن تحمل اسم النجمة الكبيرة، كانت أحد مصادر المتعة والثقافة السينمائية لدى أجيال متعاقبة، وطالما ذكرها أدباء وسينمائيون تربّوا في حي المنيل مثل الراحل رضوان الكاشف، والمخرج مجدي أحمد علي، والسيناريست سامي السيوي وغيرهم.

وما كانت تمثله «ميراندا» بالنسبة إلى أهل المنيل، كانت تمثله عشرات دور العرض المماثلة في معظم الأحياء الشعبية. على سبيل المثال، حي السيدة زينب كان يضم أكثر من عشر صالات درجة ثانية وثالثة. لكن لم يبق منها سوى دار واحدة اسمها «الشرق» نجت بالمصادفة، لأنّ النجم الراحل فريد شوقي قام باستئجارها وحملت اسم «وحش الشاشة»، قبل أن تتحول إلى خرابة منذ أشهر. واليوم، يجري هدمها ليخلو الحي العريق من آخر صالة سينمائية فيه.

في كتاب «أنا والسينما» الذي صدرت طبعته الثانية أخيراً، يروي الأديب ابراهيم عبد المجيد ذكرياته مع دور العرض الشعبية في الاسكندرية. ذكريات طريفة محمّلة بحنين لا يرتوي إلى ماض لم يعد له أثر. الماضي الشخصي وماضي السينما المصرية الذهبي في الخمسينيات والستينيات. أجمل ما في هذه الذكريات أنها تفتح طاقات من التذكر والحنين لدى القراء، خاصة الأكبر سناً، الذين شهدوا أياماً لم يكن متاحاً فيها مشاهدة معظم الأفلام إلا في الصالات العامة. أيام كان فيها الذهاب إلى السينما مغامرة حقيقية، ومتعة سرية، حسية، جماعية، لا تضاهيها متعة أخرى.

كتاب ابراهيم عبد المجيد يذكرنا بكتاب «يا فؤادي» لمحمد سويد الذي صدر في بيروت قبل أكثر من عشرين عاماً. يروي سويد فيه ذكرياته مع الأفلام ودور العرض البيروتية التي جرفتها معاول الحرب والبيزنس تاركة خلفها أحاسيس من الحسرة والأسى.

ربما يكون «يا فؤادي» أول كتاب عربي مخصص لذكريات دور العرض السينمائية، لكن كتاب «أنا والسينما» لابراهيم عبد المجيد ليس الأخير. الأديب ناصر عراق أصدر قبل أسابيع كتاباً يحمل ذكرياته مع السينما المصرية بعنوان «خمسون عاماً من الفرجة» من بين كتب ومقالات كثيرة نشرت خلال الفترة السابقة تحمل ذكريات أصحابها عن دور العرض، القديمة. ذكريات في مجملها تحمل خليطاً من القصص الشخصية، والتجارب شبه العامة التي مرت بها أجيال متعاقبة من روّاد دور العرض، خاصة في سن الطفولة والصبا. هذه الذكريات تؤرخ أيضاً لأنماط من الحياة، ترتبط بظهور وازدهار وانهيار دور العرض القديمة، التي لم يعد معظمها موجوداً. ولعل هذه الكتب ستصبح إرهاصات أولى في جنس فني جديد اسمه ذكريات دور العرض. ربما يأتي يوم ويصبح بالنسبة إلى الأجيال القادمة مثل حضور حفلات أم كلثوم «لايف» لدى الجيل السابق!