هذا المعرض هو محاولة فنية تأريخية لبيروت، مستندة في جانبها التوثيقي إلى الوقائع والأحداث الحقيقية من شواهد وأدلة وبراهين. تختلط الغاية الفنيّة الجماليّة بالهدف التوثيقي، ويصبح الميزان أعمق من إطار المُتعة البصرية الصرف، فينطق الحجر والشجر على لسان اللوحات القادرية.

«لأن البيوت وإن خلت من سكانها، فإنها لا تموت إلا بموت الشجر» (عبيدو باشا، من نص مخصص للمعرض)

قصة شجرة الكاوتشوك

بيتٌ قربه شجرة وشمسٌ كبيرة في السماء، هو أول ما قد يرسمه الطفل في العُرف العام. إذ إن ثنائية البيت والشجرة هي بالمعنى التأويلي «الأمان»، والشمس «أب». وكذا، فالمعارض الفنية البصرية لها مضامين، أسئلة ورسائل. ومعرض عبد القادري يحيلنا إلى مجموعة أسئلة قد تبدو بسيطة مثل: لماذا يزرع الناس الأشجار غير المثمرة قرب بيوتهم؟ بديهياً، لأنها تظلِّل المكان، فتُشكِّلُ نوعاً من الحضن الاجتماعي، أو مركزاً للتلاقي والتواصل والتقارب! وهو دور البيت أساساً. أما شجرة الكاوتشوك تحديداً، فغالباً ما نراها تظلِّلُ المساحات في حدائق البيوت البيروتية القديمة. نفهم هنا سيكولوجيا الزارع، والدور الاجتماعي الذي تلعبه هذه الشجرة في لم شمل العائلة والجيران. نفهم الهم الأساسي لسكان الساحل والأهمية التي يولونها للتواصل، للإلفة. سكان الساحل تجّار أو حرفيون، والتواصل يشكل العمود الفقري لتوسع أعمالهم. ولكن بيروت في طور التغيُّر منذ عقود. فهل تكون شجرة الكاوتشوك دليلاً وشاهداً على تغُّيرٍ بنيويّ في مختلف الحقول الاجتماعية والسيكولوجية والمعمارية وغيرها؟ لما يهجر الناس البيوت؟ لما يتنازع الناس على الإرث؟ ماذا تقول الشجرة التي كانت بالأمس والآن وستبقى غداً؟ يبحث عبد القادري في المعرض البصري الذي بدأ العمل على فكرته منذ سنتين، في كثير من هذه الأسئلة، ويغوصُ في تفاصيل أودتهُ إليها أساساً قصة بيت جده البيروتي. يروي بصرياً عبرها وعبر مثيلاتها بعضاً من تاريخ المدينة.

«اضطررت لأنزل من السيارة في الشارع الذي أعرف أنه شارع بيت جدي، كي أسأل: أين بيت القادري وهو شبه مهجور (عدا الطابق السفلي). إذا مررنا في أي شارع اليوم وسألنا: أين بيت آل فلان؟، سيقولون لكِ: لا نعرف. الهجر يجعل البيوت قبوراً! كأن أقول هذا قبر بيت القادري. لذا تصبح هذه البيوت شواهد، لأنها ببساطة غير مأهولة. وهذا الربط بين العائلة والبيت (ضمناً الشجرة)، لم يعد للأسف موجوداً اليوم. لذا بيوتنا هي قبورنا. أما إذا حافظنا على بيوتنا القديمة، فهي تصبح المرجع لتاريخ العائلة كلها. ثم اليوم من يقول إننا يجب أن ندفن موتانا في المقابر، لماذا لا ندفنهم في حديقتنا؟» يعبّر القادري بمزاجٍ عاطفي بامتياز. يحيلُنا إلى إحدى القصص القصيرة للكاتبة نجوى زيدان عن بيوت بيروت وناسها، وتشييع «أم السعد» في حديقتها البيروتية. ويتابع: «المعرض جزء من مشروع مستمر اسمه «قصة شجرة الكاوتشوك»، تحديداً قصة بيت كان يسكن فيه حدّاد بيروتي. وهو واحد من بيوتٍ كثيرة غالبيتها مهجورة، وفيها شجرة كاوتشوك. أما سبب هجران البيت؟ إما مشكلات الإرث، أو سفر أصحابها. أكثر ما أثّر بي، هو غرفة فيها نتاج حياة هذا الحداد من كراسٍ وطاولات كلها مصنوعة من الحديد. الغرفة كانت معتمة وباردة وموحشة جداً. وهي التي فتحت باب الحديث والتساؤل عن صانع هذه الكراسي، ومن عاش هنا، وكيف».

شغف، غضبٌ فعُزلة

يَعرفُ عبد القادري أهمية التفاصيل في المعارض، بحكم توليه سابقاً مسؤولية إدارة «منصة الفن المعاصرCAP» في الكويت، وخبرته التي راكمها في مجال العمل الفني منذ فتوته الباكرة. يظهر ذلك جلياً في تفاصيل اختياره المضمون: «شجرة الكاوتشوك» المتناسب مع تقنيات الرصاص على اللوحات، والبرونز للمنحوتة، وتجانس التأليفات مع الفكرة الأساسية للمعرض: كصفحات الكتاب، كما تكامل البنية التوليفية للمعرض بأقسامه الثلاثة. هنا كل شيء متقن، والرسم واقعي. تتعثر الرؤية بتشريح جمالي أقل واقعية للحداد، فنتذكر أننا أمام فنان صادق يتجاور الفنيّ المحترِف في لوحته مع البسيط الصادق. وهذا أيضاً ما تعيدُنا إليه النصوص التي كتبها مع زوجته مريم القادري على صفحات اللوحات الثلاث.

«يأخذ بناء اللوحة شكل الكتاب المفتوح كالقصة. لأن هذه البيوت إذا فتحنا قصصها وسمعناها، سيكون لدينا إمكانية لفهم ذاكرة هذه المدينة وتاريخ العائلات التي عاشت فيها، والنسيج الاجتماعي الذي شكلها. جزء من بناء اللوحة هو النص، ارتباطاً بمفهوم الكتاب. لذا تعاونت مع مريم زوجتي في كتابةٍ توصل ما رأيته وأحسسته. في كل لوحة جملة تمشي بنا في سياق القصة. وهذا البيت (بيتُ الحدّاد) في عين المريسة، متواضع وجميل جداً! عندما رأيته للمرة الأولى، انتبهت إلى بساطته المعمارية الخالية من أي إدعاء أو تكلُّف. بيت جميل يحضن عائلة! وهذا كثير».

في التفصيل البصري للأعمال، هي لوحات ثلاث بقياس ثلاثة أمتار عرضاً ومترين طولاً لكل واحدة. نسجت رسماتها بقلم الرصاص على القماش، وبعضٌ من فحم. وكانت الألوان الزيتية المائلة إلى الصُّفرة أقرب وظيفياً لمزاج التعتيق منه للتلوين. هنا رسمٌ لبيتٍ أشبه برسم الدراسات الهندسية مع لمسة فنية متخصصة محترفة، وجملةُ بسيطة: «بيتك جميل ومتواضع. شبابيكه ملوّحةٌ للبحر» في «الصفحة اليُمنى» للوحة الأولى. ثم تظهر الشمس والبحر في «الصفحة اليُسرى» والحداد يزرع الشجرة قائلاً عن بيته: «كان ينقصه الدفء، فزرعتُ شجرة»! الرسم يأخذ الحدود المُنتظمة للإطار الداخلي الذي حدده له القادري. إطار أخضر ليرمز إلى «الشغف، والبداية والحلم» على حد تعبيره. يمكن أن نقرأ هنا بشفافية عالية، خطوة القادري الأولى نحو الرسم بالقلم من دون لون، في حين كان الأخير لعبة القادري المفضلة في كل معارضه السابقة، حيث نجح في نقل النفس التعبيري بامتياز!

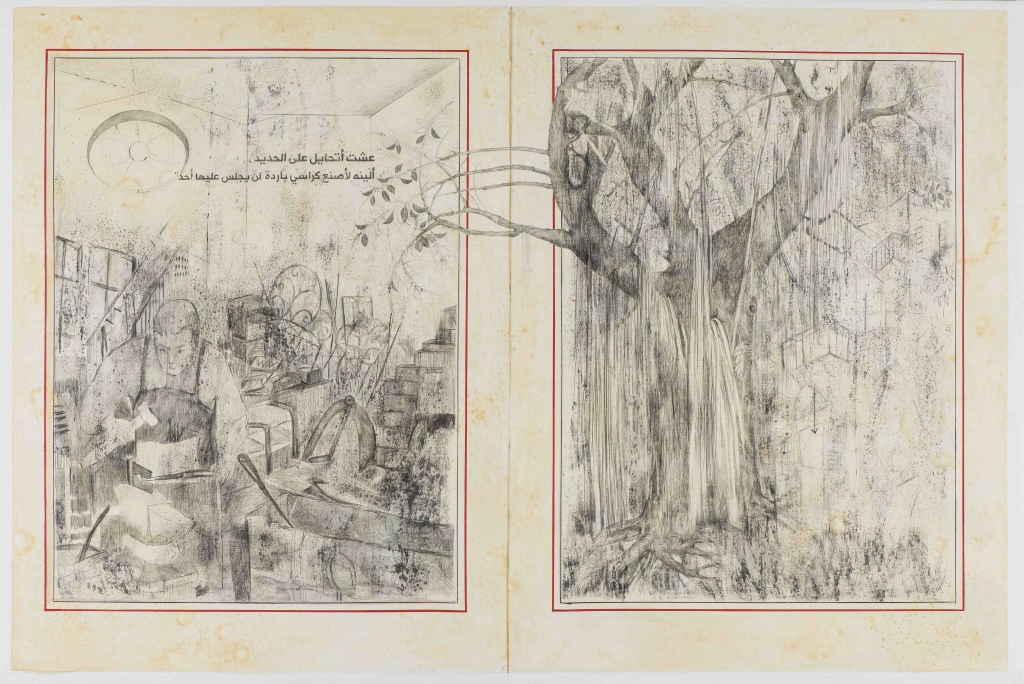

خطوة أولى كخطوات طفل ما أن تمكن منها حتى راح يعدو. وتلك حاله مع اللوحة الثانية. يتحرر القادري من ضرورات التفكير الرياضي والهندسي والترتيب وفصل الصفحات الثنائية بدقة. من دون الاكتراث للتعثُّر، يترك العنان لفطرته الفنية تظلل خطواته المتمكنة لناحية التحرُّر التأليفي. يتابع الرسم بالرصاص على القماش، يضيف ضربات الفحم، تكبُرُ شجرة الكاوتشوك، تجتاز الإطار، تمتد تأليفياً لتصل إلى غرفة الحداد وهو يعمل: «عشتُ أتحايل على الحديد، أُليِّنه لأصنع كراسي باردة لن يجلس عليها أحد» يقول النص الغاضب على لسان الحدّاد. يشرح القادري: «البيت يتلاشى والشجرة تكبر كثيراً. ثم أضعُ سهماً صغيراً مُتّجهاً نزولاً، رمزاً لفكرة السقوط التي تعرض لها أهل هذا البيت، لأسباب لها علاقة بالصراع على الملكية. هنا بدأت أضع هويتي الفنية، أما في اللوحة الأولى فكنت أرسم بترتيب، والصفحة نظيفة. أما سطح اللوحة هذه، فيتعرض لعوامل الزمن. كأنه كتابٌ حقيقي. نرى العفونة، هذه رسالة الوقت» ولأن الغضب أحمر يصبغ القادري الإطار أحمر قانياً.

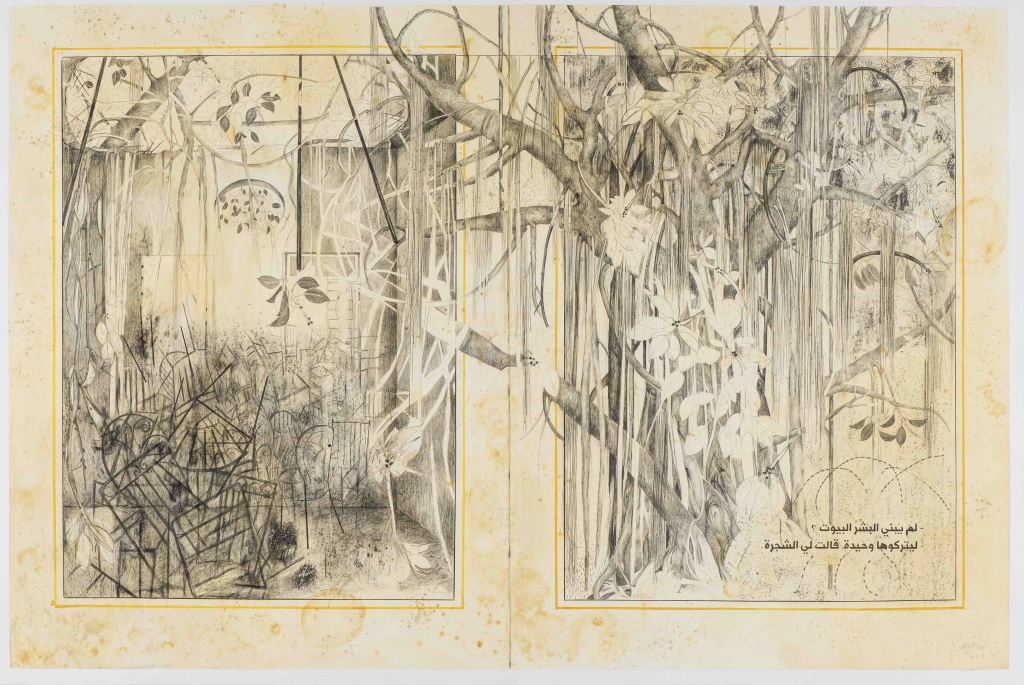

لكن الشجرة ما زالت تكبر، تشق أغصانها سقف اللوحة الأعلى كاسرةً «عُزلةً» اختارها القادري لوناً أصفر للإطار. تبحث عيوننا سريعاً عن النص لمتابعة القصة في الغرفة الكبيرة حيث الكراسي الحديدية المتراكمة: «لِمَ يبني البشر البيوت؟ ليتركوها وحيدة، قالت لي الشجرة». يصبح المشروع حواراً بينه وبين هذه الشجرة. «هذا بالظبط ما حصل معي عندما ذهبت إلى بيت جدي. لم يكن لدي مفتاح، ولا شيء! هذا بيت جدي وأنا لا أستطيع أن أدخل إلى أي شقة فيه. أما الشجرة فدخلت قبلي، ورأت قبلي! جلستُ أنظر إليها.. أسألها، ماذا رأيتِ؟ أخبريني. اخبريني قصصاً. شعرت بالحاجة لهذا الحوار بيني وبينها. وهذا ما شعرتُه في بيت الحداد! أي أننا بنينا البيت، وعشنا فيه، وفي النهاية تركناه فارغاً مهجوراً».

تكامل التقنيات والمضمون

تفاصيل كثيرة ورموز، والأهم النقلة النوعية في تقنيات عبد القادري في هذا المعرض. من عرفناه ملوِّناً تعبيرياً بامتياز، اكتفى اليوم برسم إطار أحادي اللون على كل لوحة، واهباً نفسه لأقلام الرصاص والفحم! «نعم، لقد كان ذلك مرهقاً جداً» يقول القادري قبل أن يضيف: «أصبح عندي نوع من الهوس بالتفاصيل، تقنياً. للمرة الأولى، شعرتُ أنني أفكر بمنطق رياضي وبالحسابات. في الواقع، منذ أن تفرَّغتُ كلياً للفن، اتخذت قراراً واضحاً في كيفية عملي على اللوحة. ففي لوحتي جانب مفهومي، ما يعطيها القدرة على التغير في كل مرة. لوحتي اليوم ستتغير دائماً مع تغيُّر المشروع. الفكرة هي التي تفرض علي جزءاً من التشكيل. وقد أخذت مني الكثير من الوقت كي أصل إلى النتيجة هذه مثلاً. اختبرت الكثير من التجارب كي أصل إلى كيفية التعبير الأدق عن هذا المشروع من رمزية الشجرة، ورمزية المطاط، الحوار، البيت... كيف سوف أربط هذا المشروع؟».

شجرة الكاوتشوك كانت تظلِّلُ المساحات في حدائق البيوت القديمة

تعود شجرة الكاوتشوك إلى الواجهة: «نعم، كانت تُزرع كي تُظلِّل البيت. وللدقة، في مصر كانوا يسمونها «شجرة الظل». يقول القادري الذي يُكامل بين التقنيات والمضمون عبر بحثه الدقيق: «هذا الهوس بالتفاصيل يسري على المواد المستعملة في رسم اللوحات. أرسم بالرصاص الآن، لأنه مصنوع من الشجر، من الخشب! وللدقة، مع اكتشاف هذه الشجرة، أسموها rubber بالانكليزية، لأنها تمحي الرصاص. فإذا كانت ذاكرتنا تَمّحي بهذا القدر، يعني أنَّ كل ما أرسمه اليوم يمكن أن تأتي ممحاة وتزيله. وهنا يكمن الشبه مع الأعمال السابقة من ناحية وجود هذا الحد الفاصل بين بقاء العمل أو عدم دوامه، كالفحم الذي استخدمته سابقاً مع مشروع مقامات الواسطي، فالفحم سوف يمّحي! طبعاً من الأمور التي لفتتني أن شجرة الكاوتشوك هي من جنوب أميركا واسمها الأصلي هو «كاوو تشو»، أي «الخشب الباكي». والغوص في قصص هذه البيوت، تبرهن كم هي حزينة قصصُها، كقصة بيت جدي الذي انطلقت منه لبناء هذا المشروع عن بيت الحداد. فالناس يبنون البيوت ثم يتشاجرون على ملكيتها، يفترق الإخوة، يتفرق الأهل، فقط بسبب الصراع على هذه الملكية التي لا تستحق أن يتفرق الناس بسببها. لما نتحارب؟ لما نتقاتل؟ هناك ما هو أعمق من ذلك. بالعكس، البيوت وجدت لتجمع وتحضن العائلة».

حوار الصلابة والمرونة

بهذا النفس التقريبي، نعبُر إلى الضفة الثانية من المعرض، حيثُ عملٌ تجهيزي من منحوتتين: غصن شجرة كاوتشوك كبير مصبوب من البرونز. تحته كرسيٌّ -بنفس نموذج الكراسي الحديدية التي صنعها الحداد- لكنها من الكاوتشوك (المطاط). من الناحية التقنية، تذكرنا المنحوتة البرونزية في شكل فوري بشجرة الفنان الإيطالي غيسيبِّه بينّونِه البرونزية الشهيرة، في «حدائق التويلري» المحاذية لمتحف اللوفر الفرنسي. لكن عنوان العمل التجهيزي هنا يُعيدنا إلى متحف سرسق: «في الحُلم، الغصنُ هو الأخ».

«لقد عدت إلى تفسير ابن سيرين، لأنه هو المرجع. أحب أن أعود إلى مراجع من تاريخنا العربي. مثل الواسطي، ابن سيرين أتى باكراً جداً ووضع موسوعة في تفسير الأحلام ما زالت حتى اليوم. والغصن عندما ننزعه أو نقصّه في الحلم- بحسب ابن سيرين- يعني اقتلاع أخ! ولأن المعرض ضمناً يحكي عن الخلاف بين الإخوة، أخذتُ غصناً من البيت. طبعاً غصن شجرة كاوتشوك، وصببته برونزاً. وأخذتُ من كل بيت من هذه البيوت المهجورة ورقة، وصنعتُ منها غصناً كاملاً. لمَ البرونز؟ لأنني أتكلم عن حدّاد. لذا حوّلت شجرته- شجرة الكاوتشوك- إلى شجرة من حديد. فقد زرعها بنيَّة أن تكون قوية وتحمي. وأخذت كرسياً من كراسيه الحديد، وحولتها إلى كاوتشوك (أبيض). فقلبتُ المواد، والقاعدة». هو إذاً حوارٌ بين الصلابة والمرونة، بين الاقتلاع والغرس، يترجمه القادري عبر منحوتتَيه لتكونا شاهدتَين على محاولته الفنية التأريخية كما التقريبية.

«حيث لا أحد هناك شجرة»، نلحق العنوان، فنصل إلى الغرفة الثالثة الملاصقة التي استُحدِثَت لعرض الفيلم. ست دقائق تُصوِّر بيت الحداد في عين المريسة، تظهر حالته مهجوراً بواقعية مفرطة. نرى شجرة الكاوتشوك الضخمة عابرةً بنيته. فيلمٌ قصير، عمل عبد القادري على إخراجه بصرياً فيما صوَّره الياس دعبول وصمم الصوت شادي أبي شقرا. يقول القادري بشفافية: «الفيديو هو تجربة جديدة بالنسبة لي. وهنا لا أدعي أنني مخرج أفلام، لكنني أريد أن يرى الناس البيت معي، والشجرة. أريد أن أظهر هذا الجانب الواقعي من البيت بكل واقعيته، بكل قسوته، بكل حقيقيته. الشجرة كبيرة إلى هذا الحد، وهي إلى هذا الحد داخلة في صلب البيت! وهذا الفيلم، في شكل خاص يلقي الضوء على الحداد وفكرة العائلة. هي محاولة للم شمل العائلة، فالشخصية الأساسية في الفيلم صامتة. يحاول الشاب أن يأتي بالكراسي والطاولة ويضعها في غرفة الأكل. ولاحقاً نكتشف أنها محاولة فاشلة، أو فلنقُل محاولة. تماماً كما أفعل الآن. وكما قال عبيدو باشا أيضاً، فالمعرض هو محاولة كي لا تصبح هناك قطيعة، ومحاولة لربط العائلة مع بعضها وتعزيز دور الأب في البيت، ولأنه مع رحيل الأب، يتشاجر الأولاد. لقد عشتُ هذا الشيء بنفسي. والمعرض كلّه، عبارة عن تجربة شخصية! لقد قلت في العمل الأول في «بيروت آرت فير»، بقي البيت وبقيت الشجرة ولكن ما النفع؟ ما نفع البيت وما نفع الشجرة إن كنا نحن قد عشنا هذا الألم بأن نرى والدنا وعمَّنا لا يتكلمان مع بعضهما؟».

يصل الفيلم إلى الدقيقة الأخيرة، ويصدح صوت الملحن مصطفى كريدية يُنشد على مقام حجاز: «يا فجر لما تطل، ملوَّن بلون الفل، صحي عيون الكون، محبوبي قبل الكل! بالحي لما تدور، بإيدك مشاعل نور، منزل حبيبي زور، يا فجر قبل الكل».

* قصة شجرة الكاوتشوك» لعبد القادري: حتى 4 حزيران (يونيو) ــ «متحف سرسق» ـــ للاستعلام: 01/202001

الكل شريك في المعرض

«شجر المطاط عاثر الحظ في مدينتنا. لا ملجأ له، لأنه بلا ديانة، بلا طائفة، بلا مذهب. يعرف ما يجهل الآخرون. شجر المطاط كالهواء، حبيس الهجرة والنسيان في دهر يطحن الناس والزمن والشجر. طريق شجر المطاط عتم والقلب صحو». يكتب عبيدو باشا في نص مرافق خاص بالمعرض. «أحب هذا النص كثيراً وهو جزءٌ مهمٌ جداً من هذا المشروع» يقول القادري الذي لا ينسى ذكر وشكر من يسميهم «شركائي». «المشروع في الحقيقة كلما كبر، كلما حضن تعاوناً أوسع، وهذا عزيزٌ على قلبي.

خلف هذا الانتاج، هناك أيضاً محمد علي ودينا الزاملي، التي اقتَنتْ العمل الأول من السلسلة وقالت إنها مهتمة بأن تكون شريكةً في هذا المشروع. وفعلاً هذا ما حصل. ثم زوجتي مريم (التي بنت النصوص) والفنانة فاطمة الحاج، والكاتبة ندى شبوط وكيفن جونز. في الحقيقة أنا سعيد جداً بأنَّ المتحف تبنّى هذا المشروع، بخاصة أنه مركز أساسي في المدينة، وهذا المعرض بالذات يتكلم عن أهل المدينة خلف أسوار المتحف. قد يرى بعضهم المتحف، كجزيرة معزولة في قلب منطقة حيث يكتبون في النصوص الأجنبية أنها «أرستقراطية»، لكن هذا المعرض يتكلم عن إنسان من بيروت، كان حداداً ولم يكن أرستقراطياً، لأن اليوم ودائماً أهل المدينة هم أولئك الناس» وهذه قصة من قصص الناس.