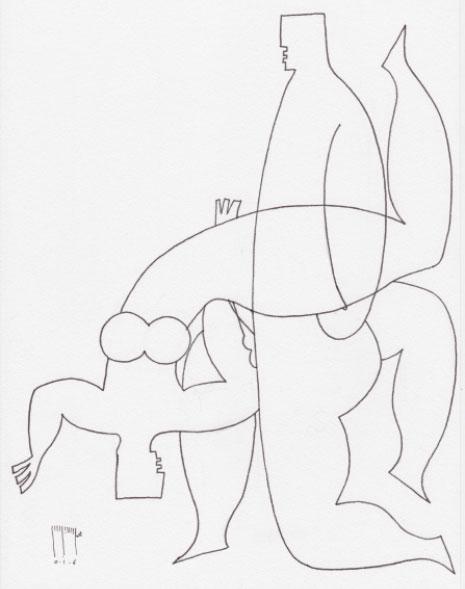

أكثر من سبعين لوحة صغيرة بقياس A4 (أي 21 × 29،7 سنتم) لا أكثر، كلها بالحبر الصيني على كرتون أبيض. رسمها محمد عبدلله بخطوط واضحة ثابتة، صريحة لا لبس فيها. تشخص أجساداً متداخلة متعشّقة كأنها واحد، بتأليفات متعددة جريئة غير مبتذلة، مدركاً التحدي القادم، ومدركاً أكثر أنه اليوم سيكون رأس الحربة في الصراع التشكيلي القائم في منطقتنا بين مفهومَين إتيقيَّيْن راسخَين في القِدَم، أوَّلهما اعتماد سياسة رأس النعامة في التعاطي مع الموروث الاستعماري «الكاثوليكي/ الكنَسيّ» أي «خطأنة» الفعل الجنساني، كما احتقار الجسد وتقديس الأفعال القهرية عليه. وفي المقلب الآخر، منطق الانتماء إلى إرث الحضارة العربية الإسلامية تحديداً والشرقية عموماً (من الشرق الأقصى وصولنا إلى شرقنا) التي تحتفي بالجنسانية كفعل فرح وبهجة ومتعة وحياة، مقدِّسة الاتصال الجسدي بذاته لذاته، كطريق للوصول عبر الوصال، كطريق للعشق، للشكر، للحمد، للابتهال، أو حتى كـ «طريقة».

التقنيات مرآة المضامين

ما فاجأني ليس

وحدة البناء التشكيلي في مختلف الحضارات، بل تلك الحرية التي كانوا يتمتعون بها

في الماضي

(محمد عبد الله)

على الخزفيات القديمة من العصور الغارقة في التاريخ، ثم في معابد الآلهة عند الإغريق والرومان، عند الآثار الباقية من حضارة المايا، أو في الهند، في بلاد فارس في المنمنمات، وفي بطون الكتب العربية... كانت الطريق سهلة للبوح، للقول، للتعبير بحرية عن مبدأ الحياة الأول، التعشُّق. هو مبدأ اتصال الذرات في الكون، مبدأ الاتصال الأولي في كل مكوِّن في الأكوان وبين البشر. لكن الطريق لم تكن معبّدة وسهلة لمحمد عبدلله كي يخوض غمار معرضه الفرديّ الجريء الصريح والمنتمي هذا. صالات العرض التي عرض عليها المشروع بغالبها كانت مترددة، أو رافضة... إلا «آرت لاب» التي احتضنت المعرض وقدمت التسهيلات وقررت خوض التجربة إلى جانب محمد عبدلله. على الرغم من الدور الريادي الذي ما زالت تلعبه بيروت كمساحة لحرية التعبير في المنطقة، إلا أنّ الساحة الفنية المحلية خجولة بالتصريح، وماهرة في التمويه. وهي بالتالي تستوعب أكثر اللوحات الـ «فينوسية» التي تكون بغالبها تزيينيّة وغير إشكالية. أما التأليفات الأبعد من إطار «العريّ السهل المُسالم»، فمرفوضة علناً، ومرغوبة سراً، أو مرغوبة في حالات الترميز العالية حيث لا دلالات مباشرة. لذا لم يقرر محمد عبدلله خوض المعرض ببعده التشكيلي الأكاديمي الصرف، أي عبر لوحات زيتية وبناء تشكيلي تشريحي جمالي مسالم سهل، بل ذهب تقنياً في اتجاه آخر.

في حديث إلى «الأخبار»، يشرح أسباب اختياره التقني هذا: «استوحيت كثيراً من المنمنمات، وأنا منذ زمن متأثر بهذه القياسات صغيرة الحجم، وكثيفة المضمون البصري والمعنوي. وعاد لي عشقي القديم هذا مع البحث المكثف الذي أخوضه منذ أكثر من سنة. فكان الخيار أن تكون الأعمال بهذه الأحجام الصغيرة، مع أنني كنت أود أن تكون أصغر بعد. رسمتها كلها على قياسات A4 بالحبر صيني على كرتون، والأساس فيها الخط. لم ألوِّن، لاعتقادي أن الفكرة واضحة وواصلة. هي 72 لوحة، تمثل 72 وضعية مختلفة في الفعل الجنساني».

هذه الفكرة الواضحة التي لا تحتاج إلا إلى هذا الخط الأسود الرفيع لإيصالها إلى أذهان وقلوب المشاهدين، لتستفز كل ما فيهم من مخزون خيالي عشقي، كافية لا شك. وكل ما سوى الخط الرفيع هذا، ثرثرة هامشية لا دخل لها بصلب الموضوع. اختصر محمد عبد الله ليكثف المضامين... ليقول الكلمة بشكلها الخام من دون أي حجب، ولا تزييف، أو تزيين. لكن الجرأة الأساس ليست في المضمون فحسب، بل في اعتماد عبدالله على ما يشبه الخيط الرفيع ليَعْبُرَ بالمجتمع التشكيلي اللبناني من ميلة في ثقب الإبرة إلى أخرى، ويحيك قصة هذا المشهد التشكيلي من جديد على أسس المصارحة والوضوح والانتماء من دون فذلكات، ولا بهارات، أو إضافات، والأهم من دون تبريرات روائية. اكتفى بكرتونات صغيرة وخط أسود رفيع. من يتابع أعمال محمد عبدلله منذ زمن، سوف يشعر لا شك بالنقلة النوعية عنده، من عالمه المليء بالألوان وشغفه بالظلال وألوانها إلى مكان مختلف جذرياً. هل تخلى عنها لصالح إغراء الإمكانيات اللامتناهية لحركة الخط الأسود الرفيع على بياض الكراتين القطنية، مذكِّراً ببعض تقنيات الحفر ومتعتها الفريدة؟ أليس امتزاج الحبر الأسود في بياض القطن بعد الحفر والطباعة هو بذاته أيضاً فعل عشق؟ وتداخل النقيضين هذا بين أبيض وأسود، ألا يفيض علينا بمبدأ الاتحاد الثنائي ويشرق متعة؟ فالتقنيات بذاتها أيضاً دليل على المضمون! فالتقنيات التي يختارها الفنان، كالأجساد لا تخون رغباتها، لا تخون المضامين.

تقول لنا الفنانة التشكيلية فاطمة مرتضى المتابعة لأعمال محمد عبدلله منذ زمن: «تقنياً ربما يفاجأ المشاهدون بالنقلة النوعية عند محمد عبدلله. لكن لمتابعيه وأنا منهم، لا استغرب أبداً الخلاصة التي قدمها لنا في هذا المعرض. أكثر ما أحب في أعماله هو قوة هذا الخط! أسلوبه في المعرض الجديد واضح، خاص بمحمد. طبيعي أن يتأثر الفنان بالكبار ممن سبقوه، لكن هنا فعلاً اقترب محمد عبدلله من خلق الخط الخاص به. هذا الخط الهامّ، الرشيق، والحساس في آن الذي يلتقط الحركة كما التعبير باختصار! جميل جداً! وجميعنا ندرك أن الاختصار هو أصعب من التفصيل في الحقيقة.

هنا في هذه الأعمال، نوع من التجريد الحساس جداً حتى تمكن من التقاط التعبير الخاص بالحركة! هذا في ما يخص الشق التقني طبعاً. ثم إنّ إقدام محمد على بناء معرض كامل متكامل من دون ألوان، معتمداً على القياسات الصغيرة، والأبيض والأسود، أي باعتماده كلياً على الخط، فهذا جرأة استثنائية منه! لأن أي خلل، أي غلطة، أي ضعف، قد يظهر جلياً هنا. فالألوان تأليفياً وتشكيلياً، قد تساعد في تفادي السقطات التقنية التي يمكن للفنان أن يقع فيها. لذا، فالقياسات التي قدمها محمد ونوعية الخط ونوعية الأعمال فيها جرأة تقنية، قبل جرأة الثيمة الخاصة فيها».

بحث شخصي في جنسانية الحضارات

«إنّ هذا الخطاب حول القمع الحديث للجنس خطاب قائم ورائج لأنه بدون شك سهل الإنتاج والرواج. فهناك ضمانة قوية، تاريخية وسياسية تحميه. وحين يتم العمل على تحديد بداية عصر القمع بالقرن السابع عشر، بعد مئات السنين من الانطلاق وحرية التعبير، إنما يأتي به ليتطابق مع نمو الرأسمالية: إنه يرتبط بعمق بالنظام البرجوازي. على هذا النحو، ينتقل التاريخ الوقائعي الصغير للجنس وتاريخ إزعاجاته، على الفور، إلى التاريخ الرسمي/ الاحتفالي، لأنماط الإنتاج، وبذلك تختفي تفاهته. من هنا يطرح مبدأ للتفسير: فإذا كان الجنس قد خضع للقمع بكل هذه الصرامة، فذلك لأنه لا يتوافق مع سيادة العمل على كل المستويات وبأكبر كثافة. وهل كان يمكن، في وقت كان يتطلب استغلال قوة العمل بشكل ممنهج، قبول أن تصرف في المتع، باستثناء تلك التي تنحصر في الحد الأدنى والتي تسمح لتلك القوة بأن يعاد إنتاجها؟ وربما ليس من السهل كشف مكنونات الجنس وأسراره وآثاره. ولكن قمعه، الذي أعيد فهمه على هذه الشاكلة، يمكن بالمقابل أن يحلل بسهولة. إن قضية الجنس ـــ قضية حريته، ولكن أيضاً قضية المعرفة التي يمكن أن تكون لنا عنه، وقضية الحق الذي لنا في الكلام عنه ــ تجد نفسها، بهذا الشكل، مرتبطة بكل مشروعية بشرف قضية سياسية: فالجنس ينخرط، هو أيضاً، في المستقبل». هكذا يقدم ميشال فوكو كتابه «تاريخ الجنسانية».

ومن هنا نعود إلى الإشكالية. نادراً ما يمكن لمعرض تشكيلي أن يثير هذا الكم من الأفكار الإشكالية، لكن أليست تلك إحدى وظائف الفنون؟ المضمون هنا جدالي منذ أن وجدت السلطات، وإثارته عبر الفن البصري يكثِّف الجرعة. ثم أتى العنوان ليقطع أي إمكانية تأويل. «كما-بدنا-سُترا» هو إصرار على الدلالة. فمن أين انطلق الفنان محمد عبدلله وإلامَ وصل؟

اختير العنوان بعد التداول والاستشارة مع الزملاء المقربين من الفنان، وفيه بعضٌ من تهكمٍ وفكاهة، وقصدٍ بتحديد الجبهة التي يقصفها محمد: نحنُ، مجتمعنا. فـ «كماسُترا» كلمة من جزءين هي عنوان الكتاب الأشهر الذي يجزم غالبية المؤرخين بأنه يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. نقشٌ باللغة السنسكريتية، ومنسوب بشكله الحديث إلى الفيلسوف الهندي فاستيايانا. بقي إنجيل الرغبات هذا حتى اليوم المرجع العالمي لعلاقات الحب والتجسيد الجنساني لفعل الاتحاد بين الأجساد، أو بالمنطق الشرقي للتعبير، لترجمة الوصل والوصال. الكلمة بجزءيها تدل على تعويذة الرغبة أو وصفتها. فـ كلمة «كما» تعني الرغبة، و«سوترا» أقرب إلى أن تترجم بـ «قاعدة»، «وصفة»، formule.. لكن محمد عبدالله أصر على إدخال كلمة ثالثة بينهما: بَدنا-أي نُريد في اللهجة اللبنانية العامية. في حديثه مع «الأخبار»، يشرح الفنان بحسه الفكاهي المعتاد: «كان هناك احتمالان للعنوان، «يا ربي السُترا»، و«كما-بدنا- سُترا». تم اختيار الثاني لأنه ربما ضمنياً يحمل المعنى التهكمي الأول، والـ «بدنا» هي منطلق الرغبة عندنا، إذ أن الجميع يريد أن يمارس رغباته وجنسانيته بحرية وراحة من دون منطق العيب، وقمع الرغبات وقهر الذات، وفي الوقت عينه يريد أن يخفي ذلك للضرورات والضوابط المجتمعية. إذاً «بدنا» ولكن نخفي، «بدنا» الكماسُترا ولكن «بدنا» السترة في الوقت عينه، أي النقيضَين». ويضيف: «بحثي هذا يعود إلى سنوات خلت، لكن تكثيف البحث أتى في السنتين الأخيرتين وبشكل خاص في كتاب الكماسُترا، ثم عدتُ إلى المنمنات الهندية والفارسية والعربية والتركية. حتى وصلت أيضاً إلى نبش تصاوير الأزتيك ومنحوتات المايا. فالفعل الجنساني هو هو طبعاً، لكن اختلفت التأليفات.

الحركات نفسها، لكن التشريح الجمالي يختلف قليلاً، كأن تطول اليد أو تقصر الأرجل. ما فاجأني ليس وحدة البناء التشكيلي في مختلف الحضارات، بل تلك الحرية التي كانوا يتمتعون بها آنذاك في حين نغرق اليوم في منطق «العيب» في عالمنا العربي بعدما كان لنا رواد منفتحون في طروحاتهم، منهم أبو نواس وغيره».

لكن هذا العيب من الجنسانية ليس حكراً على منطقتنا الآن، ولا على زماننا، بل هو أيضاً موروث من حقبة مضت، أفضل مَن عبّر عنها أيضاً ميشال فوكو: «لزمن طويل، نكون قد تحملنا نظام التشدد الفيكتوري، وقد لا نزال نخضع له حتى اليوم. فقد يكون التعفف الإمبراطوري لا يزال ماثلاً على لوحة جنسانيتنا المتحجرة، الصامتة، والمنافقة. حتى مطلع القرن السابع عشر، كانت بعض الصراحة لا تزال سارية، كما يقال. فالممارسات لم تكن تبحث عن التستر إلا في القليل النادر، والكلمات كانت تقال من دون تكتم مفرط، والأشياء من دون إفراط في التنكر. لقد كان هناك نوع من الألفة المتساهلة مع المحظور وغير المشروع (…) وبعد هذا النهار المضيء، يكون قد أتى غروب سريع طال الليالي الرتيبة للبرجوازية الفيكتورية. وحينئذ تكون الجنسانية قد انحبست بعناية، وانتقلت لتقيم في مكان آخر. فقد صادرتها أسرة الزوجية وأدمجتها كلياً في جدية الوظيفة الإنجابية. وهكذا بات الصمت يلف الجنس، وغدا الزواج، المشروع والمنجب، يمارس سلطته. لقد فرض نفسه كنموذج وبرز كمعيار، وامتلك الحقيقة واحتفظ بحق الكلام مع احتكار مبدأ السر».

في هذا الإطار، تقول التشكيلية فاطمة مرتضى المتخصصة أيضاً في الفلسفة، ولها بحثها الأكاديمي في الموضوع الجنساني إن «إحدى المراجع الملفتة في بحثي كان كتاب «الإسلام والجنس» للمفكر التونسي عبدالوهاب بو حديبة، يبين لنا كم كان العصر الاسلامي الاول، العباسي أو حتى الأموي، في حالة انفتاح هائل، أو فلنقل كان عصراً ذهبياً. هناك أمور كثيرة زرعت في رؤوسنا مقلوبة رأساً على عقب. وباعتقادي بدأ هذا التراجع، بعد عصر الانحطاط واحتلال العثمانيين لبلاد العرب، ثم الاستعمار الذي دمر كل المفاهيم المنفتحة.

الاستعمار الغربي لبلادنا زرع لنا الكاثوليكية، أو النظرة الكاثوليكية للجنس كخطيئة! لا أظنها كانت موجودة أبداً عند العرب وعند الإسلام كدين. باعتقادي، أصل الجنس كخطيئة موجود في الكاثوليكية وقد حملها الاستعمار لبلادنا». وتضيف: «من يقرأ التاريخ العربي الاسلامي، يدرك أنّه تاريخ منفتح جداً بمناقشة وبحث جنسانية الانسان وأساليب المتعة، وانواع الممارسات الجنسية، والشعر، والغرام والعشق والهوى... فالتراث العربي حافل بكتب (متوافرة حتى اليوم)، نشرت تحت ظل الدولة الاسلامية والخلافات الاسلامية، ولم يكن هناك أي نوع من التحرُّج أو العيب أو «الحياء». في المقابل، ما زالت أوروبا في الكثير من جوانبها كاثوليكية، والعقدة الجنسية الكنسية ما زالت موجودة بقوة، بينما أصل التراث العربي هو أكثر من تكلم بانفتاح عن الموضوع بعد الحضارة الهندية ربما. وهذا التراث العربي تحديداً ذهب أبعد من ذلك، فأسهب في الحديث عن الجواري، والغلمان، وأمور نعتبرها الآن تابوهات أكثر من تابو الجماع الثنائي كذكر وأنثى. التراث الاسلامي والعربي بشكل خاص خاض في الحديث الأعمق والأخطر، لذا فإنّ التعبير عن الجنسانية المنفتحة المتجذرة أصلاً عند العرب والمسلمين، هي من تراثنا، من حضارتنا التي نعتز بها.

وعندما نعيد إحياءه، لا نأخذه كصنم، بل ننبش بالتاريخ هذا كي نجدد حاضرنا. كي نقول إن التهم التي الصقت فينا ظلماً كتصويرنا أصحاب عقد جنسية، أو الصاقت تهم التطرف والخوف من الجنس، والفزع من الانفتاح بنا، وهي تهم باطلة وعارية عن الصحة جملة وتفصيلاً».

أصل الجنس

كخطيئة موجود

في الكاثوليكية،

وقد حملها

الاستعمار لبلادنا (فاطمة مرتضى)

بالعودة هنا إلى كتاب «الإسلام والجنس» في فصله الأول المعنوَن «القرآن والمسألة الجنسية»، يركز بوحديبة على «ثنائية النوع» كمعجزة بنيوية في بحر الآيات القرآنية، ليصل إلى خلاصة أن الموقع الرئيس الذي يحتله الجنس هو «آية آيات المعجزة».

وتبقى كلمات فوكو: «فإذا كان الجنس مقموعاً، أي محكوماً عليه بالمنع واللاوجود والصمت، فإن لمجرد التحدث عنه، فقط، والحديث عن قمعه، شبه مسلك بالخرق المقصود. فالذي يتحدث هذه اللغة يضع نفسه إلى حد ما خارج السلطة، إنه يقلب القانون، ويستبق قليلاً الحرية المستقبلية».

«كما- بَدْنا- سُترا» لمحمد عبدالله: حتى 5 تموز (يوليو) ــ «آرت لاب» (الجميزة) ـ للاستعلام: 03/244577