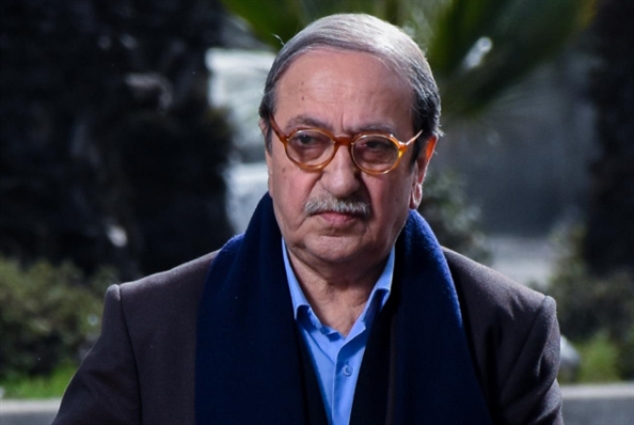

يتناول الفيلم رحلة المذيع السابق عيسى عبد الله (دريد لحام) من دمشق إلى حلب. نجم الإعلام الإذاعي في الماضي أمسى وحيداً بعد فقدان أحبته وتغير أحوال البلاد. يبدو اليوم أحوج من ذي قبل إلى الأمان الذي تهبه العائلة بطبيعتها الفطرية، فيقرر السفر إلى حلب بعد تحريرها ربيع 2017، لرؤية ابنته الوحيدة دينا (كندة حنا) التي عانت مع طفليها تداعيات الحرب والحصار والغياب المجهول لزوجها. تشكّل تلك الرحلة موضوع الفيلم بما احتوته من تفاعلات وأحداث جمعت شخصيات المسافرين على تنوعها وتناقضها، محاولةً تقديم صورة مصغرة للمجتمع السوري، لكن تلك المحاولة الفنية بدت أضعف من أن تصل لنتيجة، وأوهن من تحقيق فيلم يقدم وثيقة سينمائية.

المشكلة الرئيسة للفيلم في لبنته الأساسية المبهمة. فالأفلام تُقام على فكرة أو قضية تُشكل أرضية واضحة للبناء الدرامي، وهو ما يفتقده الفيلم. غياب الأساس حتماً سيُفضي إلى ضياع وتشتت عناصره، وهذا ما كان في بنائه الدرامي الهش وضعف بنيته الفيلمية، وإهماله ثيمات القوة والتأثير الفني، لينعكس ذلك على ضعف واضح في الحبكة وافتقار للسرد الموظف، وليقتصر السيناريو على تركيب وترتيب مشاهد غير مرتبطة بهيكلية سرد ومضمون مؤثرة. لم تستطع شاعرية ومحاولة استعطاف وإضحاك المتلقي تجاوز ذلك الفراغ، فالتأثر العاطفي اللحظي لا يمكنه التستر على معضلة الفراغ الموجود في تركيبة الفيلم. كما من المعروف أن الدلالات لا تتشكل انفرادياً، بل ضمن سياقات الفيلم وموضع كل دلالة وفق نسق مراعٍ لخلفية المتلقي بِدقة وذكاء، بعيداً عن تكلّف الطرح المباشر الظاهر في الفيلم. يغيب عن الفيلم أساس القوام السينمائي (الصراع)؛ يتبعه أيضاً غياب حدث محرك واضح ومقنع لشخصيات الفيلم، فجاءت الشخصيات سطحية، فقيرة في تكوينها الداخلي وتفاعلاتها الخارجية، شخصيات مبتورة بلا ماضٍ أو حاضر يرتقي لتبرير مسببات أفعالها وسلوكها ضمن سياق الفيلم. كما جاءت بعض تلك الشخصيات دخيلة على الفيلم بلا منطق أو هدف، لم تقدم سوى ظهور لا معنى ولا غرض له، وكثرت المشاهد الانتقالية الفائضة، وأصبح المونتاج عاجزاً أمام غياب سلسلة درامية بصرية واضحة لربط محاور الفيلم.

يقول الكاتب سيد فيلد في كتابه The screenwriter problem›s solver (حل مشكلات كاتب السيناريو): «إذا أردت أن تتعرف على مشكلة أي سيناريو، ستجد بالتأكيد أساسها في الفصل الأول وبالأخص في الصفحات العشر الأولى. إن السيناريو الجيد يتم تأسيسه من الصفحة الأولى، والفصل الأول هو وحدة الأحداث الدرامية التي تبدأ من المشهد الافتتاحي حتى نقطة الحبكة الأولى في نهاية الفصل. وكقاعدة عامة إن أساس أي مشكلة يبدأ من الصفحة الأولى، الكلمة الأولى، ستلاحظ مثلاً وجود العديد من الشخصيات أكثر من اللازم، أو أنك لن تتعرف على بطل السيناريو، أو ستجد أن السيناريو ثرثار أكثر من اللازم، وأن الأحداث يتم وصفها من خلال الحوار لا الصورة...». هذا ما بدا واضحاً في الفيلم، وسيره ضمن سياق مضطرب، فالمقدمة التي يُفترض بها - حسب أصول كتابة السيناريو - تهيئة وتعريف المتلقي بخلفية وحيثيات وأحوال الشخصيات - أو الشخصية الرئيسية على الأقل- ضمن مشاهد مدروسة قبل وصولها إلى ذروة الفيلم؛ بدت مفككة عن مرحلة العرض بشخصياته الجديدة باستثناء البطل وابنته. هنا يبدو المطب الذي وضع الفيلم نفسه بهِ حين كرّس النص بعيداً عن الحرفية نحو شخصيته الرئيسية متجاهلاً ضرورة التعمق في باقي شخصياته، فَسقط أمام مطبه بتجاهله جدوى وقيمة التوظيف والتوالف الثانوي لإغناء الرئيسي، وارتكازه على نجومية الممثل لحمل النص.

تميل حركة الكاميرا وحجم إطار صورتها نحو الطابع التلفزيوني

للمخرج بصمته الخاصة التي اعتادها المتابع لأفلامه: تناوله الدرامي للقضايا الكبرى وتقديمه للشخصيات بصورة أيقونية، كما اعتماده مناخاً بصرياً ميّز أفلامه. لكنه هنا لم يوفق في رؤيته، فلا قضية واضحة في الفيلم. لم تُطرح تساؤلات تثير المخيلة وتُحرض الوجدان، ولم تحرك عاطفة أو مبدأ فكري. ذلك نتيجة حتمية لبناء درامي مفكك اعتمد غالباً على محاولات الإضحاك وخبرة البطل في الكوميديا، مما أفضى إلى هبوط الإيقاع العام للفيلم، فَجاءت الانعكاسات الحسية آنية التأثير باستنادها إلى الحوار وابتعادها عن المفارقات، فانتهت صلاحيتها بانتهاء مدة عرض الفيلم. كما أنّ لا جديد يضاف للمخرج في رؤيته البصرية، بل جاء أضعف من أفلامه السابقة في قواعد التصوير السينمائي، فتندر اللقطة السينمائية المكرسة لملاءمة الحالة في بعض المشاهد، وتميل حركة الكاميرا وحجم إطار صورتها نحو الطابع التلفزيوني. وتظهر بوضوح عدم ملاءمة المناخ البصري للفيلم، فَتكوين الكوادر المجردة أفضى إلى فراغ في غياب أبعاد حسية درامية له، واللون الداكن جاء مبالغاً بِه لم يناسب حالة الشخصيات كما ظهرت في الفيلم. لا مشكلة في تصنيف «دمشق... حلب» كَفيلم تجاري، فالأفلام التجارية ذات أهمية اقتصادية تسهم في خلق إنتاج سينمائي قد يشجع على الاستثمار في هذا المجال وتطويره، ليعيد إلى الصالات السورية جمهورها المفتقد. مشكلة الشريط في أساسه الفيلمي وافتقاده لأثر يتركه لدى المتلقي، فكان صادماً حتى في استهلاكيته. أضحكنا وأبكانا على سينمانا، وأطاح بالآمال الكبيرة التي عُلِّقت عليه. وعلى عكس نهايته السعيدة، جاء الفيلم بائساً بِسويته لكل حالم بنهضة سينمائية سورية.

* «دمشق... حلب» حالياً في الصالات اللبنانية