هذه المقاربة أو المعادلة تسمى «تكافؤ القوة الشرائية للدفاع» (Defense purchasing-power parity) وتُختصر بـ«PPP». وهي تشبه الخوارزميات المستخدَمة لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي للبلدان. ويتم إجراء حسابات الـ«PPP» في محاولة مقارنة كلفة الأشياء والقيمة التي يحصل عليها المرء من الإنفاق عبر الاقتصادات المختلفة. على سبيل المثال، يكلّف تجهيز المجنّدين العسكريين الأميركيين الجدد نحو 14 مرّة أكثر مما يكلف في الصين (المجندون الذين يدخلون الجيش الأميركي في أدنى رتبة «E-1»، يتلقّون 1514 دولاراً شهرياً للأشهر الأربعة الأولى من الخدمة وبعد ذلك 1638 دولاراً في الشهر. في حين أن أقل راتب يتلقاه جندي صيني هو 127 دولاراً في الشهر). وإذا قيست المدفوعات الأخرى على التصنيع العسكري، اعتباراً أنه من الأرخص بناء أشياء مثل السفن والطائرات الحربية والصواريخ والمدرعات في الصين، تتغير الموازين تماماً.

40%

أو نحو 108 مليارات دولار من أصل المبالغ التي دفعتها وزارة الدفاع الأميركية للمتعاقدين في أفغانستان بين عامَي 2010 و2012، كلّ ذلك انتهى بأيدي طالبان أو حقاني أو عصابات الجريمة المنظمة أو تجار المخدّرات العابرين للحدود الوطنية أو المسؤولين الأفغان الفاسدين

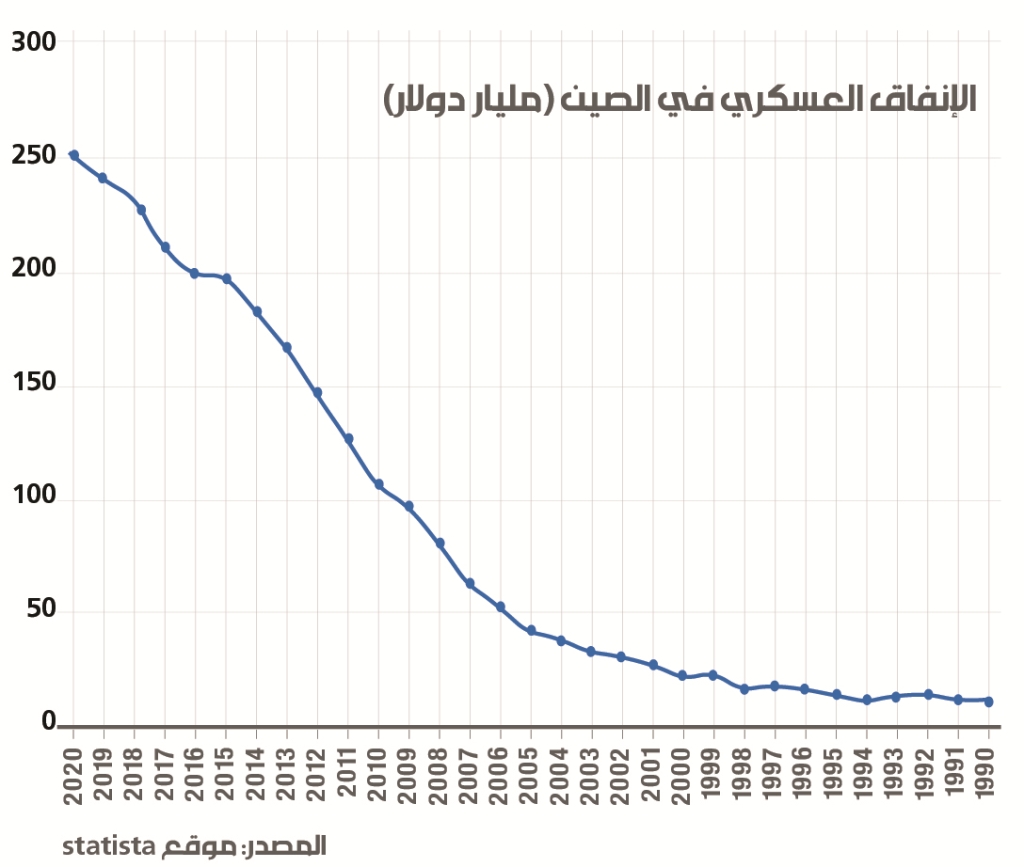

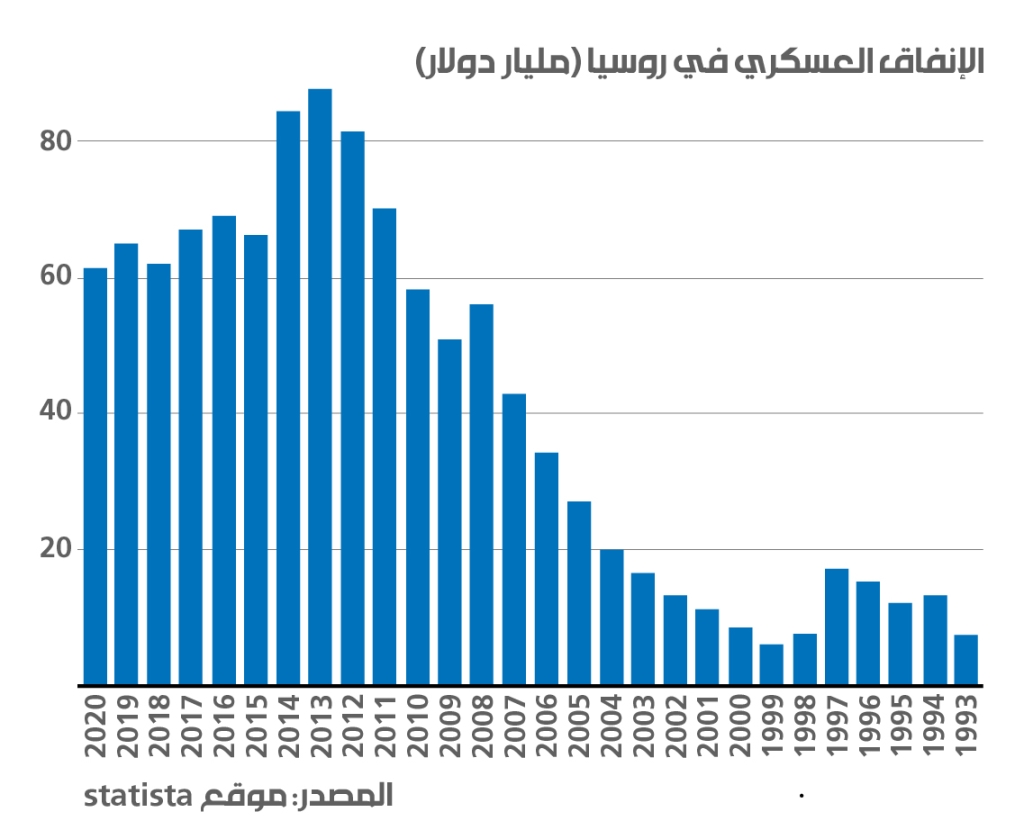

بحسب «إيكونومست»، بلغ الإنفاق العسكري الصيني الرسمي عام 2020، نحو 184 مليار دولار، لكنّ معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عدّل رقم الإنفاق المذكور إلى 252 مليار دولار. وبعد إدخال ذلك الرقم إلى معادلة «PPP»، تقدر «إيكونومست» أن الإنفاق الصيني الحقيقي في عام 2020 بلغ 518 مليار دولار، ونحو 550 مليار دولار خلال العام الماضي. على المقلب الآخر، كانت ميزانية الإنفاق الأميركي العسكري عام 2021 نحو 740 مليار دولار (705 مليارات دولار للبنتاغون والباقي بشكل أساسي للبرامج النووية). وهذا يعني، بعد طرح الرقمين أحدهما من الآخر، أن الولايات المتحدة متقدّمة على الصين بنحو 190 مليار دولار. لكن، في الواقع، الرقم الأميركي فيه عيبٌ قاتل طبقاً لـ«AEI»، وهو مركز أبحاث متخصّص في السياسة العامة الأميركية، بعدما كشف النائب أنتوني براون، ونائب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، العام الماضي، أن 200 مليار دولار على الأقل من ميزانية الدفاع لم تكن في الحقيقة إنفاقاً دفاعياً على الإطلاق (مثل الطبابة العسكرية وخدمات أخرى). وأضاف براون: «إننا ننفق على برنامج الدفاع الصحي أكثر مما ننفق على السفن الجديدة». لذا، إن تمت إزالة الـ 200 مليار دولار تلك من مجمل الإنفاق الدفاعي الأميركي، يعني أن المعدل الفعلي للإنفاق الدفاعي الأميركي هو أقل من الإنفاق الصيني، زد على ذلك أن الأخير الذي يعادل 550 مليار دولار، يستمر في الارتفاع بأكثر من 6% سنوياً، وإذا وضعت نسبة التضخم غير المسبوق منذ 40 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية، يعني عملياً أن الصين تتصدر قائمة الإنفاق العسكري في العالم. مع هذا، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تتفوّق لناحية عدد السنوات المراكمة للإنفاق العسكري. يشبه الأمر الفرق بين حديثي النعمة ومن وُلد في عائلة غنية.

يكلّف تجهيز المجنّدين العسكريين الأميركيين الجدد نحو 14 مرّة أكثر مما يكلف تجهيز المجنّدين الصينيين

وفقاً لتحليل البنتاغون، وتقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، انتهى المطاف بـ 40% من 108 مليارات دولار دفعتها وزارة الدفاع الأميركية للمتعاقدين في أفغانستان بين عامَي 2010 و2012 إما في أيدي طالبان، أو شبكة حقاني، أو عصابات الجريمة المنظمة، أو تجار المخدّرات العابرين للحدود الوطنية أو المسؤولين الأفغان الفاسدين. غير أن بعض المسؤولين يحاولون تبرير تلك الأموال بأنها رسوم دُفعت مقابل المرور الآمن لعناصر الجيش والاستخبارات عبر الطرقات التي تسيطر عليها العصابات.

مع مرور سنوات الحرب الأميركية على أفغانستان، خرج مصطلح جديد لتوصيف مجموعة من النخب والمستفيدين من الحرب، وهو أثرياء 11 أيلول. المشكلة بحسب التقرير، أن الإنفاق عادة يحتاج إلى مناقصة يأخذها من يقدم السعر والنوع الأفضل. لكنّ النظام الأميركي يسمح خلال فترات الحروب، بذريعة «السرعة»، أن يتم توكيل المشاريع وعمليات الشراء والخدمات من دون مناقصات. وعلى سبيل المثال، شركة «سوبريم غروب»، أسّسها الأميركي ألفريد أورينستين. فقد زادت إيراداتها 50 ضعفاً في العقد الذي أعقب غزو الولايات المتحدة لأفغانستان. حتى إن «بلومبرغ» وضعت ستيفن أورينستين - ابن ألفريد أورينستين - في خانة أصحاب المليارات عام 2013.

الشركة ومقرها هولندا، كانت من أكبر مورّدي الأغذية الطازجة للقوات الأميركية في أفغانستان. خلال عام 2009، عيّنت الشركة المدير السابق للوكالة الفيدرالية التي منحها العقد، ليكون مدير مكتبها في الولايات المتحدة. وبعد ذلك بعام، حصلت الشركة على تمديد عقد بمليارات الدولارات من دون مناقصة (بسبب «الحرب»). لكن في عام 2014، أقرت «سوبريم غروب» بالذنب في تهم الاحتيال التي تضمّنت إنشاء شركات وفواتير وهمية للحكومة مقابل أتعاب. وافقت الشركة على دفع 389 مليون دولار كغرامات وأضرار، وهي واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على مقاول دفاع في ذلك الوقت. وبحسب التقرير، لم يتم الإبلاغ عن الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال وفساد المناقصات في أفغانستان ولم يُعاقب عليها. حتى بات يقال، إن الحروب الأميركية هي أسلوب النخب الأمثل لغسل أموال دافعي الضرائب الأميركيين، وتحويلها إلى جيوبهم عبر استثمارات وأسهم في الشركات التي نالت المناقصات. لكن هذا لا يعني أن الدول الأخرى هي مثالية من ناحية الفساد، الفرق هنا أن الغرب، ينشر أحياناً معلومات تتكتّم عنها دول أخرى.