الدولة خارج المثال

يقول إيمانويل وولرشتاين إن «الدولة» هي مؤسّسة يتم تحديد وجودها من خلال علاقتها بـ«الدول» الأخرى. ولهذه المؤسسة مجموعة أوجه أو أبعاد يُراوح مستوى سيادتها فيها من العلامة الكاملة (أي السيادة المطلقة) إلى الصفر (أي فاقدة السيادة). هذه الأوجه هي: القضاء، التحكّم بتدفقات رأس المال والسلع والعمالة، قدرة السلطة المركزية على فرض تنفيذ القرارات على الجماعات الموجودة ضمن الحدود الجغرافية، والقدرة على فرض إرادتها في مناطق خارج الحدود. هذه الرؤية تندرج تحت فهم وولرشتاين لنظام مشترك بين الدول (inter-state system) ضمن منظومة الاقتصاد العالمي الموحّد. فالدول تُنشئ مؤسسات تعكس احتياجات القوى الطبقية ضمن المنظومة، وليس في الفراغ، أي أنّ الإطار الأساسي للدول ومؤسساتها هو النظام المشترك بين الدول. وبهذا المعنى يتم تحديد أو تعريف الدولة من خلال علاقاتها بالدول الأخرى، حيث يشكّل هذا العامل الاختلاف الأساسي بين تعريف الدولة القديمة (كجهاز بيروقراطي يسيّر أمور الحكم المركزي) من جهة والدولة الحديثة من الجهة الأخرى.

يفرض هذا النظام المشترك بين الدول مجموعة من القيود التي تحدّ من قدرات وآليات «الدولة» على اتخاذ القرارات، حتى تلك التي تُصنّف الأقوى بين الدول. بالشكل، يروّج هذا النظام لإيديولوجية المساواة في السيادة، ولكنّ الدول في الواقع ليست ذات سيادة حقيقية دائماً ولا سياداتها متساوية، إن وُجدت. ويظهر الأمر جلياً من خلال العلاقة بين الدول - القوية مع تلك الضعيفة وحتى القوية مع القوية - حيث تفرض الدول بعضُها على بعض قيوداً على أنماط السلوك السياسي، وبالتالي العسكري، وأيضاً تفرض قيوداً على قدراتها للتأثير على قانون القيمة كمحرك رئيسي للرأسمالية. وفي الحقيقة هذا النظام المشترك بين الدول ليس فوضوياً، بل تحكمه قواعد وقوانين، وحين تكسرها دولة ما، يفرض النظام عواقب كآليات لفرض تغيير السلوك السياسي للدولة المخالفة.

وإن أردنا أن نلخص تصوّر وولرشتاين للنظام المشترك بين الدول، فإن البنية الفوقية السياسية لهذا النظام هي مجموعة «الدول ذات السيادة» التي تحدّدها وتقيّدها عضويتها في النظام. والنظام محكوم بـ«توازن القوى»، وهو آلية مصمّمة لضمان عدم قدرة دولة واحدة على الإطلاق على تحويل هذا النظام إلى إمبراطورية عالمية واحدة تتطابق حدودها مع حدود التقسيم المحوري للعمل. هذا ما يميز منظومة الاقتصاد العالمي الموحّد عن المنظومات العالمية التاريخية الأخرى. فقد باءت بالفشل، إلى الآن، كل المحاولات عبر تاريخ المنظومة لتحويل النظام المشترك بين الدول إلى إمبراطورية عالمية. وكلّ ما استطاعت بعض الدول القيام به هو تحقيق «الهيمنة» في النظام ضمن سعيها الفاشل لتحويله إلى إمبراطورية. حصل هذا الأمر في ثلاث محاولات تاريخية: فترة هيمنة المقاطعات المتحدة (هولندا) في القرن السادس عشر، وفترة هيمنة بريطانيا في القرن التاسع عشر، وفترة هيمنة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، المطلوب اليوم من لبنان- الدولة، إشهار رفضه للتعاون مع الصين، أو أيّ دولة مرتبطة بالصين ابتداءً ولو على حساب مصلحته ومصلحة تطوير أنماط الإنتاج فيه

غياب التوازن

الهيمنة في النظام المشترك بين الدول هي الحالة التي يكون فيها التنافس المستمر بين «القوى العظمى» غير متوازن، إلى درجة أن إحدى هذه القوى تحتل الصدارة بين نظرائها. بمعنى آخر، يمكن لقوّة واحدة أن تفرض قواعدها ورغباتها إلى حدّ كبير - ولو من خلال حق النقض - في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية وحتى الثقافية. مصدر هذه السلطة هو قدرة الشركات المقيمة في تلك «القوة العظمى» على العمل بكفاءة أكبر في جميع المجالات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة، وهي الإنتاج الصناعي-الزراعي، والتجارة والتمويل، بحسب وولرشتاين. ومع ذلك يشدّد وولرشتاين على أنّ قدرة القوة المهيمنة ليست قدرة قاهرة، بمعنى أن القوة المهيمنة قادرة على أن تفعل ما تشاء، فالنظام المشترك بين الدول لا يسمح بوجود قدرة قاهرة. فالهيمنة ليست حالة ثابتة صلبة ذات معايير مقياسية محددة، بل هي أشبه بحالة رخوة انسيابية تصف علاقات التنافس بين القوى العظمى بعضها مع بعض.

يشرح وولرشتاين أنه مع مضي الوقت وترسّخ النظام التشاركي ما بين الدول، أصبحت الدول المركزية في المنظومة أقوى نتيجة لجهود مؤسسات الدولة لدعم الامتيازات الاحتكارية للمجموعات التابعة لها سواء في أسواقها أو في الأسواق الخارجية. في المقابل، اتخذت الدول الهامشية أحد طريقين: إمّا أنها أصبحت أقوى، أو أنّها أصبحت أضعف. هنا يشرح سمير أمين تطور الدول الهامشية ضمن منظومة الاقتصاد العالمي الموحّد. هو يعطي دوراً أساسياً للديناميات الداخلية في كل دولة من دول الهامش، ولا سيما تلك التي كانت تحت الاستعمار. طريقة التحرر من الاستعمار، والمسارات التي اتبعتها القوى المحرّرة ساهمت في تحديد قفزات الإنتاج الضرورية في المجالات الاقتصادية الثلاثة ( الإنتاج الصناعي-الزراعي، التجارة والتمويل)، بالأخص في مجال الإنتاج الصناعي-الزراعي، وهو الأساس. فإما بقيت هذه الدول على نمط الإنتاج السابق وأًصبحت أكثر ضعفاً من قبل، أو أنّها دخلت في نمط إنتاج صناعي فأًصبحت أكثر قوّة. ولكن بمعزل عن القوّة التي بلغتها هذه الدول، فهي ستبقى أضعف من أن تعرقل التدفقات الاقتصادية إلى الاقتصاد العالمي، ولكنها من القوة بما يكفي لتسهيل نفس هذه التدفقات، بحسب وولرشتاين. وبإمكان هذه الدول إذا أعادت تكوين عمليات الإنتاج في داخلها بشكل كلّي أن تنتقل من مصاف الدول الهامشية إلى مصاف الدول شبه الهامشية. وهذه الأخيرة ليست بقوّة الدول المركزية في المنظومة، ولكن لطالما شكّلت محاولات صعودها، واحتفاظها بجزء أكبر من فائض القيمة الذي تنتجه، نقاط توتر داخل النظام المشترك بين الدول.

تآكل الهيمنة

إذا أردنا تبنّي نسخة العالم المثالي، فلا داعيَ للغوص في أنماط الإنتاج وتطورها وتأثيرهما على موقع الدولة في نظام مشترك بين الدول شديد التعقيد والحساسية. تكفي عدة العمل السياسي أن نعيد لازمة السيادة والاستقلال، واحترام ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة فيينا، ببساطة يكفي أن نلتزم بإيديولوجيا السيادة التي يقدّمها النظام. أمّا إذا أردنا أن نبادر المشهد بواقعية أكبر، فلا بد من ربط موقع لبنان- الدولة بهذه المشهدية المعقّدة. ولا بد أن نطرح الأسئلة الكبرى عن مسار تطور الإنتاج في لبنان، منذ أن كان مستعمرة فرنسية إلى اليوم. ولا بد أيضاً، أن نمحّص في الديناميات الداخلية التي ساهمت في صياغة المشهد في كل مفصل أساسيّ.

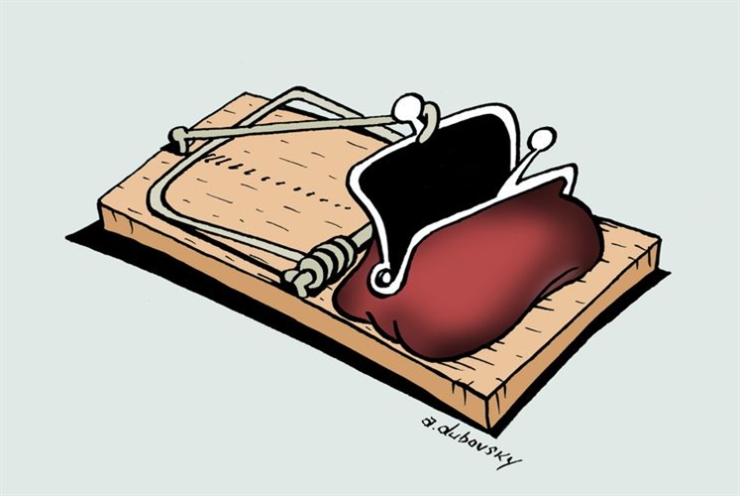

لبنان دولة هامشيّة، لم تطوّر النخبة الحاكمة- التي استحصلت على الاستقلال عام 1943- نمط الإنتاج فيها. فكما يفصّل أمين، إن الأساس في تطور الدول الهامشية هو تطوير نمط الإنتاج الزراعي-الصناعيّ ورفعه إلى مصاف النمط الصناعيّ، وهذا ما لم يحصل في لبنان. بل إن ما حصل هو تطوير شكلي للتجارة والتمويل بشكل يعتمد أساساً على تدفقات رأس المال الغربي إلى الأسواق اللبنانية. لذا، بقيت الدولة ضعيفة أمام الخارج- بالمعنى الانسيابي للسيادة كما يحدده وولرشتاين- وأًصبحت قوية بما يكفي لتسهيل التدفقات من السوق اللبنانية وإليها.

هنا يطرح السؤال الأساسي نفسه مجدداً: لماذا انقطعت تدفقات رأس المال الغربي عن لبنان؟

الإجابة تنقسم إلى مستويين:

- المستوى الأول: لبنان دولة هامشية، وكما سبق أن شرحنا، أنه ذو سيادة ضعيفة أمام القوى المهيمنة (وهي الولايات المتحدة اليوم)، وهو يخضع بشكل كامل لرغبات النظام المشترك بين الدول- ويحب اللبنانيون تسمية هذه السمة بالخضوع لرغبات المجتمع الدولي.

- المستوى الثاني: ثنائية الصين-غرب آسيا. يشير جيوفاني أرّيغي إلى العلاقة الإشكالية بين الولايات المتحدة والصين، وتنبّه الأولى لخطورة صعود الثانية، منذ نهاية عهد الرئيس بيل كلينتون. وفي ظل تآكل الهيمنة الأميركية، أثر الهزيمة في فيتنام، أصبح أحد هواجس الولايات المتحدة تعزيز صورة قوتها العسكرية، ولكن من دون تكبّد خسائر كبيرة في الأرواح، ومن دون زيادة عجز الحساب الجاري. وحين اتخذت إدارة الرئيس جورج بوش الابن قرار المضي إلى الحرب في غرب آسيا (أفغانستان والعراق)، أرادت انتصارات سريعة وخاطفة، ذات كلفة قليلة تموّلها عائدات النفط العراقي (في ما يشبه نموذج استنزاف بريطانيا للهند في حروبها، سواء في التمويل أو التجنيد)، والأهم تعكس رؤية أميركا لامتداد هيمنتها إلى القرن الواحد والعشرين. لكن ما جرى فعلياً هو أن احتلال العراق وأفغانستان عرّض مصداقية القوة العسكرية الأميركية للخطر، وقوّض مركزية الولايات المتحدة وعملتها في منظومة الاقتصاد العالمي الموحّد، وعزّز صعود الصين. فالنفط العراقي لم يكن كافياً لتمويل الحربين. ففي أفغانستان وفي العراق تحوّلت الحرب الخاطفة إلى حرب لانهائية، تتطلّب تمويلاً أكبر مما وفّره النفط العراقي. فكان أن موّل رأس المال الخارجي هاتين الحربين، وكان لرأس المال الصيني نصيب كبير من هذا الاستثمار في الديون السيادية الأميركية. وفي ظل اتساع عجز الحساب الجاري، وازدياد الإدمان الأميركي على السلع الصينية- أو المصنّعة في الصين لحساب شركات أميركية - رخيصة، أصبحت الصين مصدر التهديد الأول لهيمنة الولايات المتحدة، في شرق آسيا على الأقل (كتاب أرّيغي، نُشر عام 2007).

واليوم لم تعد خافيةً على أحد رغبة الولايات المتحدة في الخروج من غرب آسيا، وحروبه اللانهائية، ولكنّ الخروج بشروطها وبما يحفظ صورة الهيمنة من المزيد من التآكل. فلا يمكن لهذه الصورة أن تتحمل تكراراً تجربة فيتنام، بالأخص في دول كانت خاضعة للهمينة الأميركية ضمن الترتيب القديم لغرب آسيا. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، المطلوب اليوم، من لبنان- الدولة، إشهار رفضه للتعاون مع الصين، أو أي دولة مرتبطة بالصين، ابتداءً ولو على حساب مصلحته ومصلحة تطوير أنماط الإنتاج فيه. وقبل أن تعلن الدولة اللبنانية انضواءها بشكل كامل وقاطع في الصف الأميركي المعاد ترتيبه في المنطقة (من ضمنه إسرائيل طبعاً)، لن تعود تدفقات رأس المال الغربي إلى أسواقه. ضمن هذا الإطار، الشأن اللبناني شأن أميركي داخلي، ولا يملك اللبنانيون ترفَ أن ينظروا إلى التطورات المحيطة بهم كشؤون خارجية معزولة عنهم.

المصادر:

* «سياسة الاقتصاد العالمي»، إيمانويل وولرشتاين

* «ما بعد الهيمنة الأميركية»، سمير أمين

*«آدم سميث في بيجينغ»، جيوفاني أرّيغي