1- الفرضية الأولى:

تستطيع الدولة السيطرة على نموّ أصل الدين، أمّا تكاليفه فمتروكة لقوى السوق. لنتذكّر هنا أن ما يزيد على ثلاثة أرباع الدَين العام محلّي، ويعود جزء كبير منه إلى المصارف التجارية اللبنانية. ومع أن هذا يضع الحكومة في موقع التبعية للتمويل المصرفي، إلّا أن الدولة في المقابل، أي الحكومة والبنك المركزي معاً، تتمتّع بنقطتي قوّة: الأولى، أنها تستحوذ على الجزء الأكبر من سوق الائتمان المصرفي، فأكثر من 70% من موجودات المصارف موظّفة لدى القطاع العامّ (50 ألف مليار ل.ل منها في سندات الدَين العامّ و187 ألف مليار تقريباً لدى مصرف لبنان)، وهذا يساوي 2.35 مرّة من تسليفاتها للقطاع الخاصّ المقيم(!). وبذلك يكون القطاع المصرفي بحاجة ماسّة للسوق التي تؤمّنها له الدولة لتوظيف موارد تزيد على أربعة أضعاف حجم الاقتصاد، ولا يمكن القطاع الخاصّ استيعابها وتحمّل تكاليفها بمفرده.

أمّا نقطة القوة الثانية، فهي الصلاحيات السيادية للدولة بفرض التشريعات التي تمنع بعض المؤسّسات والقطاعات الاقتصادية أو الفئات الاجتماعية من مراكمة أرباح استثنائية وغير مُبرّرة على حساب الآخرين، وبما يخالف مقتضيات المصلحة العامّة. وفي جميع الأحوال، يمكن الدولة أن تعيد صياغة معادلة الدَين العامّ وتكاليفه من خلال إدخال عناصر اقتصادية عليها، ومن ذلك (خصوصاً) ربط كلفة الدَين بمتغيّرات اقتصادية حقيقية، كعجز ميزان المدفوعات ومعدّلات النموّ الحقيقي، ليكون أثر الفوائد بذلك مضاداً للدورات الاقتصادية، لكونها تنخفض مع انخفاض النموّ وترتفع بارتفاعه، فضلاً عمّا يؤدّي إليه ذلك من تقليص لأعباء خدمة الدَين عن كاهل المالية العامّة.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

2- الفرضية الثانية:

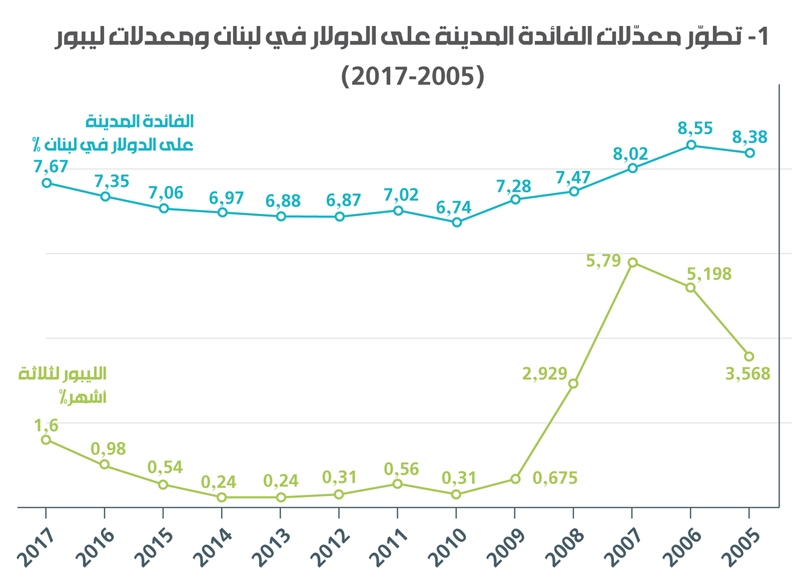

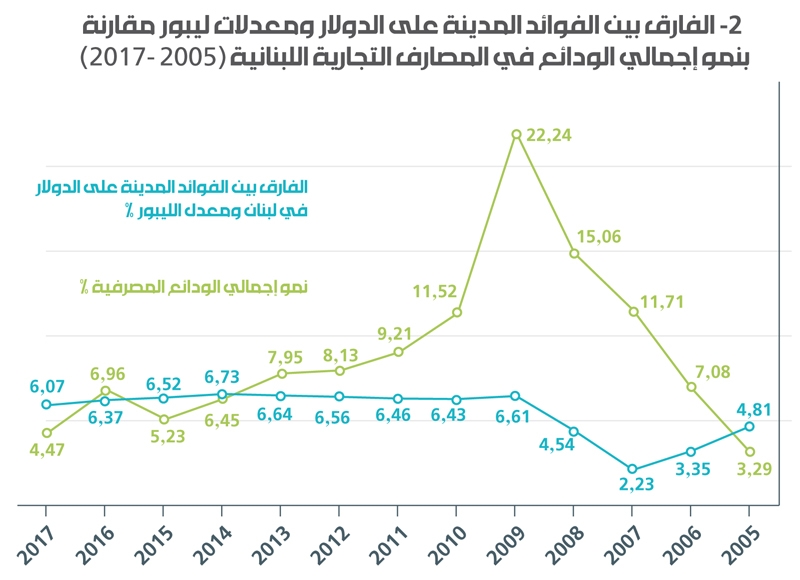

وهذا يحيلنا على الفرضية الثانية المُتمثّلة بالفهم المنقوص لمبدأ استقلالية السلطة النقدية عن السلطة التنفيذية. فهذا المبدأ يعمل باتجاه واحد، حيث بدت أولويات الحكومة، في معظم الأوقات، جزءاً لا يتجزّأ من السياسة النقدية من دون حصول العكس. وفي معظم الحالات، لم تكن رؤية السلطتين المالية والنقدية للمخاطر والتحدّيات موحّدة، ما أضعف الموقع التفاوضي للحكومة تجاه الأطراف المحلّية المقرضة لها، ولا سيّما تجاه المصارف التي تمكّنت من تحقيق أرباح طائلة بسبب مرونة أسعار الفائدة في الصعود، وعدم مرونتها في الهبوط. ويؤكّد ذلك، اتساعُ الفارق بين الفائدة في الأسواق المحلّية ومثيلاتها في الأسواق العالمية في السنوات العشر الأخيرة من دون مبررات معقولة، وضعف العلاقة بين معدّلات الفائدة ونموّ الودائع. وكما يبيّن الرسمان المرفقان (1 و2)، كانت الفوائد في لبنان عشية الأزمة المالية العالمية في 2008 أعلى من معدّل ليبور بثلاث نقاط تقريباً، ليتضاعف الفارق بعدها، ما كبّد الخزينة والمقترضين ثلاث نقاط إضافية من الفائدة على الرغم من النموّ الكبير في الودائع، وخصوصاً في السنوات 2006-2010.

وبوضوح أكبر، تبدو السلطة النقدية، في كثير من الأحيان، أقرب إلى القطاع المصرفي منها إلى السلطة المالية. ففي الأزمات يميل المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة لضبط الأسواق النقدية واستقطاب السيولة بالقطع الأجنبي، وهذا يحقّق للمصارف مستويات عالية ومتصاعدة من الأرباح في توظيفات ذات مكاسب فورية ومخاطر صفرية كما في الهندسات المالية، أو في توظيفات محدودة الخطر بالدولار الأميركي ذات فوائد أعلى بست نقاط عن معدّل ليبور، وهامش بين الفوائد الدائنة والمدينة يبلغ ضعف مثيله في قروض الليرة اللبنانية.

3- الفرضية الثالثة:

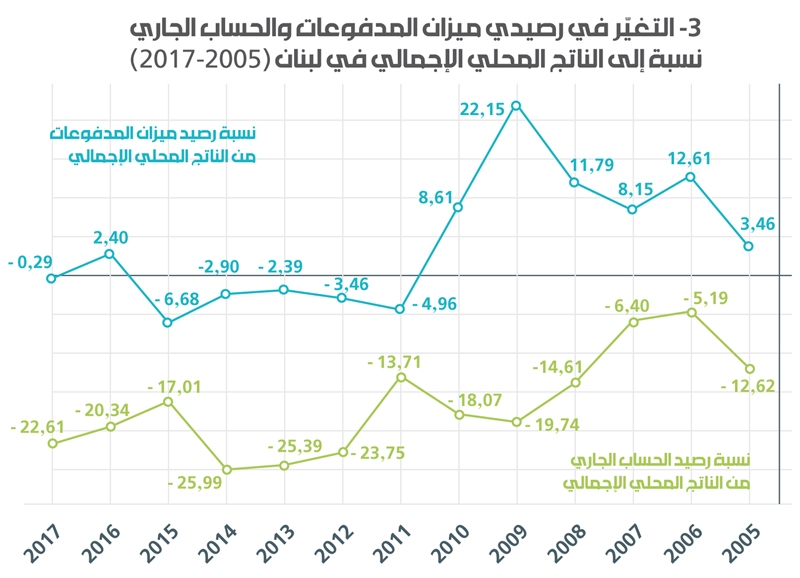

إنّ تحقيق نتائج إيجابية وطويلة الأمد في ميزان المدفوعات، أمر ممكن، اعتماداً على وسائل نقدية (الفوائد المرتفعة) أو بطرق مالية (الاستدانة)، بغضّ النظر عن الأداء الاقتصادي. إنّ أكثر ما يعبّر عن ذلك، عدم الاتساق المُزمن بين نتائج الميزان التجاري والحساب الجاري اللذين يسجّلان عجوزات نسبيّة ضخمة، وميزان المدفوعات الذي حقّق في بعض السنوات نتائج إيجابية. فهذا الأخير يعكس إلى حدّ كبير الطاقة الاقتراضية للدولة (أي استقطاب الأموال من الخارج على شكل ودائع وتدفّقات مالية وديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل)، فيما يرتبط الميزان التجاري والحساب الجاري بالطاقة الإنتاجية والتنافسية للبلد، وقدرته على تصدير السلع والخدمات واستيعاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في توظيفات إنتاجية (الرسم البياني 3).

يرتبط ذلك باعتقاد خاطئ آخر، مفاده أن الاقتصاد اللبناني يستطيع في جميع الظروف مراكمة فوائض الأموال وتحمّل تكاليفها، حتّى لو لم تتحوّل إلى رساميل إنتاجية. لكن التدفّقات الآتية من الخارج التي تساهم دائماً في تصحيح نتائج ميزان المدفوعات، ستحمّل الدولة والاقتصاد أعباءً ضخمة، إلّا إذا أصبحت استثمارات حقيقية من شأنها زيادة مخزون الرأسمال وتوسيع قاعدة الإنتاج. ولهذا الغرض، لا بدّ من تطوير القنوات والمؤسّسات التي تحوّل التدفّقات إلى رساميل، ولا سيّما السوق المالية التي ما زالت هامشية وضعيفة، ولا تزيد قيمتها السوقية على 23% من الناتج المحلّي، في وقت لم تتجاوز فيه أصول مصارف التسليف المتوسّط والطويل الأجل 9.5% من الناتج وما لا يزيد على 2.2% من موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

4- الفرضية الرابعة:

إنّ سعر الصرف الثابت وعجز الحساب الجاري يمكن أن يتساكنا إلى الأبد تحت سقفٍ واحد. لكن الدفق المالي الآتي من الخارج يعرّض البلد لدوامة ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الذي يزيد الواردات ويقلّل الصادرات. وهناك طريقتان لاحتواء هذا الدفق النقدي، إمّا من خلال رفع معدّلات الفائدة لتعزيز الاحتياطيات بالقطع الأجنبي وامتصاص السيولة بالعملة المحلّية كما نفعل غالباً، وإمّا بزيادة النموّ ورفع نسبة الاستثمار الخاصّ والعامّ إلى الناتج المحلّي كما لا نفعل أبداً.

إن تثبيت سعر الصرف خيار يجب التمسّك به، ولا سيّما في المرحلة الحالية، لكن علينا في وقت ما إيجاد الطريقة المناسبة لضبط تقلّبات سعر الصرف الحقيقي الفعلّي (effective real exchange rate) الذي يأخذ بالاعتبار فوارق التضخّم بين الداخل والخارج وحركة أسعار الصرف تجاه سلّة من عملات الشركاء الأساسيين للبنان.

5- الفرضية الخامسة:

إنّ التمويل بالدَين يغنينا عن تجرّع كأس التصحيح المالي والإداري، مع ما يتطلّبه هذا التصحيح من إجراءات حازمة وصعبة. وهذا يذكّرنا بالسياسات التي اتبعت في تسعينيات القرن الماضي حين كانت الاستدانة بأكلاف باهظة ولتمويل نفقات عشوائية غير مخطّط لها مسبقاً، هي البديل السهل لزيادة الضرائب والتقيّد بأرقام الموازنة العامّة، وهو ما ساهم في حينه بإطلاق مارد الدَين من قُمْقُمِه.

هذا يضعنا أمام حقيقة التباس دور الدولة وعدم وضوح وظائفها، فلا هي دولة حماية وتدخّل بسبب نكوصها عن رعاية التوازنات الاجتماعية الأساسية وتنشيط الاقتصاد، ولا هي دولة حياد ومراقبة بسبب انغماسها العميق في ممارسات هدر وإنفاق لا طائل منها لأغراض سياسية وطائفية ومناطقية. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن التوازن المالي والاقتصادي وثيق الصلة بالتوازن الاجتماعي، فالنقص المتراكم في الوفاء بحاجات مستحقّة في مدة زمنية معيّنة، يُلزم الدولة في المستقبل بإنفاق تعويضي مضاعف لاستيعاب المخاطر الاجتماعية والشعبية للنقص المذكور (كما في إقرار سلسلة الرتب والرواتب)، والتقشّف في الإنفاق الاستثماري في بعض المجالات الحيوية أدّى إلى تضخيم موازنات الدعم «الإلزامي» الذي لا مفرّ منه، كمليارات الدولارات التي تذهب لمؤسّسة كهرباء لبنان. وستضطر الحكومة في وقت من الأوقات إلى زيادة مخصّصات دعم الأسر الأكثر فقراً للتخفيف من حدّة التفاوتات الاجتماعية المُتفاقمة، كما حصل في العديد من الدول. والقاعدة هنا، أنّ زيادة حصّة الطبقات العليا من الإنفاق العامّ (من خلال خدمة الدَين مثلاً) سيضطر الدولة عاجلاً أو آجلاً إلى أن توازن ذلك بإنفاق مقابل، وغير مساوٍ له بالضرورة، على الطبقات الدنيا.

6- الفرضية السادسة:

إنّ الدَين والإنفاق العامّين، من الشؤون المالية والنقدية المعزولة عن الاقتصاد. لذلك، لا حاجة إلى تقويم المفاعيل الاقتصادية للإنفاق الحكومي، ولينصبّ الاهتمام على آجال الدَين العامّ وعملاته وسبل تجديد استحقاقاته، وليس على الغرض منه و طرق صرفه. من الضروري إعادة النظر في سياسات الدَين والمعايير التي نعتمدها في تقويم جدوى الاقتراض، خصوصاً أننا على عتبة موجة جديدة من الديون الخارجية بعد مؤتمر «سيدر». فإذا خُصصت الأموال المقترضة مثلاً للاستثمار في البنية الأساسية المادية والاجتماعية، أمكن حينها المقارنة بين الكلفة والعائد، والتفريق بين مشاريع مُجدية مالياً تُموّل بالدَين وأخرى غير مُجدية، إن هذا يمكّننا أيضاً من تقدير عبء تأخير الأعمال الذي يمتدّ لسنوات عدّة، وتحديد كلفة الفرصة البديلة للاستثمارات المهدورة. أما إذا كان الدَين العامّ لتمويل نفقات استهلاكية وجارية، فسيحفز الطلب الداخلي، لكن على سلع معظمها مستورد من الخارج أو على خدمات غير قابلة للتبادل الدولي، ما يضفي ظلالاً قاتمة على النموّ، كما حصل طوال السنوات الماضية.

7- الفرضية السابعة:

يمكن النموّ أن يتصاعد ويستمرّ على نحو تلقائي، ومن دون سياسات تنمية تعيد النظر في هيكل الإنتاج وبنية الاستهلاك وأسواق التمويل.

في تجربة السنوات الأخيرة حصلنا على نموّ متقطع يميل إلى الانخفاض، ويستند إلى قاعدة ضيّقة من القطاعات متقلّبة الأداء وذات روابط ضعيفة مع القطاعات الأخرى. فالقطاع العقاري الذي كان المقصد الأوّل للاستثمارات الخارجية المباشرة في لبنان، يمرّ بدورات ركود ورواج متعاقبة ولديه قدرة محدودة على توليد فرص العمل، والقطاع المالي الذي نضعه في صدارة قصص نجاحنا، يحتاج إلى إعادة هيكلة عميقة ليلبّي متطلبات التنمية. وتدلّ الأرقام على أن تطوير أسواق الائتمان وإصلاح قنوات التمويل بات ملحاً في مواجهة التوزيع غير المتوازن للموارد المصرفية مناطقياً وقطاعياً. فمثلاً، تحصل الزراعة، التي تساهم بأكثر من 4% من الناتج، على 1% فقط من مجموع التسليفات المصرفية، فيما تحظى العاصمة بحصّة من التمويل المصرفي تفوق مساهمتها في موارده.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

ما العمل لمغادرة نفق الأزمة؟

لا بدّ من القول أوّلاً إن الإصلاح السياسي هو المدخل الوحيد للمعالجات الاقتصادية والمالية الجذرية، ولتنقية الإدارة العامّة من شوائبها حتّى تقوم بدورها المطلوب في كبح العجز والهدر وإطلاق التنمية كما في التجارب العالمية الرائدة، ولا سيّما في شرق آسيا. ومع ذلك، وبانتظار قطار الإصلاحات العميقة الذي سيتأخّر مروره على الأرجح، يمكن البدء بسلّة من الإجراءات الفورية والعاجلة التي تخالف الفرضيات المشار إليها أعلاه، وتشقّ طريقها في مسارين:

المسار الأول: مالي وإداري، ويتضمّن إجراءات فورية ومتزامنة لخفض العجز المالي في مدّة زمنية قصيرة جدّاً. وهذا يشمل قبل أي شيء آخر خفض التهرّب الضريبي فوراً إلى نصف قيمه المُقدّرة بنحو 8% من الناتج المحلّي، وهذا ممكن بإجراءات حازمة، وإصلاح النظام الضريبي ليكون موحّداً وتصاعدياً ومراعياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة منه، مع فرض ضرائب إضافية على كلّ أنواع الريوع المالية العادية والاستثنائية. لا بدّ أيضاً من اعتماد إدارة حديثة وشفّافة للمشتريات الحكومية البالغة نحو مليار دولار أميركي سنوياً (نصفها من خلال مجلس الإنماء والإعمار)، ودراسة سبل الاستفادة من تلك المشتريات في تشجيع الإنتاج المحلّي وتحفيز النموّ بدلاً من زيادة فاتورة الاستيراد.

إن الخفض الفوري لخدمة الدَين هو أيضاً عنصر حاسم في أي تصحيح مالي، وهذا لا يكون إلّا في إطار تعاون وثيق بين السلطتين النقدية والمالية، يقوّي الموقع التفاوضي للحكومة تجاه الدائنين المحلّيين. إن خفض كلفة الدين يدعو إلى الفصل بين الفوائد على قروض الأفراد والقطاع الخاصّ التي يمكن إخضاعها لآليات السوق، وبين الفوائد على الدَين العامّ التي تخضع في لبنان لاعتبارات وسياسات غير سوقية ومخطّط لها مسبقاً. يكفي أن نلقي نظرة على سلوك الفوائد في السنوات السابقة، لنكتشف قوّة العلاقة بين الأرباح التي تحقّقها المصارف من الاكتتاب بسندات الخزينة وبين حاجاتها التمويلية في مواجهة بعض الاستحقاقات والظروف، كإعادة تكوين رساميلها وتسهيل اندماجها بعد الحرب الأهلية، وحاجتها إلى ترميم ما تكبّدته من خسائر في الخارج في السنوات الأخيرة، فضلاً عن استعانتها بالفوائد العالية على شهادات الإيداع وأرباح عمليّاتها مع مصرف لبنان في تجميع الرساميل الإضافية اللازمة لتلبية المعايير الدولية الجديدة، وخصوصاً المعيار المحاسبي IRFS9 ونسب الملاءة المرتفعة التي فرضتها إتفاقية بازل 3. لقد آن الأوان لتُعكَس الآية، بحيث تكون فوائد الدَين العامّ مخفّضة (أو حتى صفرية في مدّة زمنية محدّدة)، أخذاً بالاعتبار أوضاع المالية العامّة وقدرة الدولة ودافعي الضرائب على تحمّل الأعباء. وهذا يحمي أيضاً التوظيفات المصرفية التي ستكون في مهبّ الريح عند أوّل أزمة.

المسار الثاني: يقوم على خفض فجوة الصرف الأجنبي الناتجة من عجز ميزان المدفوعات، اعتماداً على الأدوات الاقتصادية والضريبية، بعدما تبيّن أن الوسائل النقدية غير كافية في تحقيق الخفض بكلفة مقبولة. ويمكن الشروع في ذلك بإجراءات عاجلة ذات تأثيرات فورية، ومنها على نحو خاصّ «إعادة هندسة الرسوم الجمركية» بحيث تُرفع معدّلاتها على السلع الفاخرة والكمالية والمُنتجات ذات البدائل المحلّية القادرة على المنافسة، وأن يترافق ذلك مع سلّة من الإجراءات والحوافز والسياسات التي تدعم التصدير وتشجّع الاستثمارات المباشرة وتخفض كلفة الإنتاج، وتحسين آليات عمل المؤسّسات ذات الصلة مثل إيدال وكفالات.

يعيدنا هذان المساران إلى القاعدة الاقتصادية المعروفة عن العجز التوأم، عجز الموازنة العامّة وعجز الحساب الخارجي، التي تشير بوضوح إلى الترابط بين السياستين المالية والاقتصادية. أمّا السياسة النقدية فليست سوى عامل مساعد ومؤقّت، وعنصر ضبط وتوجيه في الأزمات والمراحل الانتقالية.

«إن علينا أن نتذكّر دائماً أن معادلة نموّ الدَين العامّ مكوّنة من جانب مالي ونقدي يتضمّن معدّل الفائدة والفائض الأوّلي في الميزانية العامّة، وجانب اقتصادي يُعبّر عنه النموّ الحقيقي للناتج المحلّي. وإن تعاملنا مع جانبي المعادلة على قدم المساواة، فسنجد أنفسنا أمام مهمّة الإصلاح الشامل. أما إذا اخترنا الجانب الأوّل، فسنكون في سباق لا ينتهي مع الزمن وتنافس محموم بين كلفة الدَين وتدفّق الودائع». هذا ما أوردته في نصّ نشر قبل أكثر من عشر سنوات ويصحُّ تماماً في وصف أوضاعنا الراهنة، فها نحن أمام مفترق الطريق نفسه بين الاستعانة بالدول والمؤسّسات الدولية الداعمة (بمزيد من الديون لخدمة الديون) أو تحميل الخزينة الكلفة الباهظة لمناوراتنا المالية والنقدية التي لا يطول أمدها، وها نحن نفعل الأمرين معاً.

أستاذ جامعي - رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق